Soñar la pintura, pintar el propio sueño

Creado el: 10 de agosto de 2025

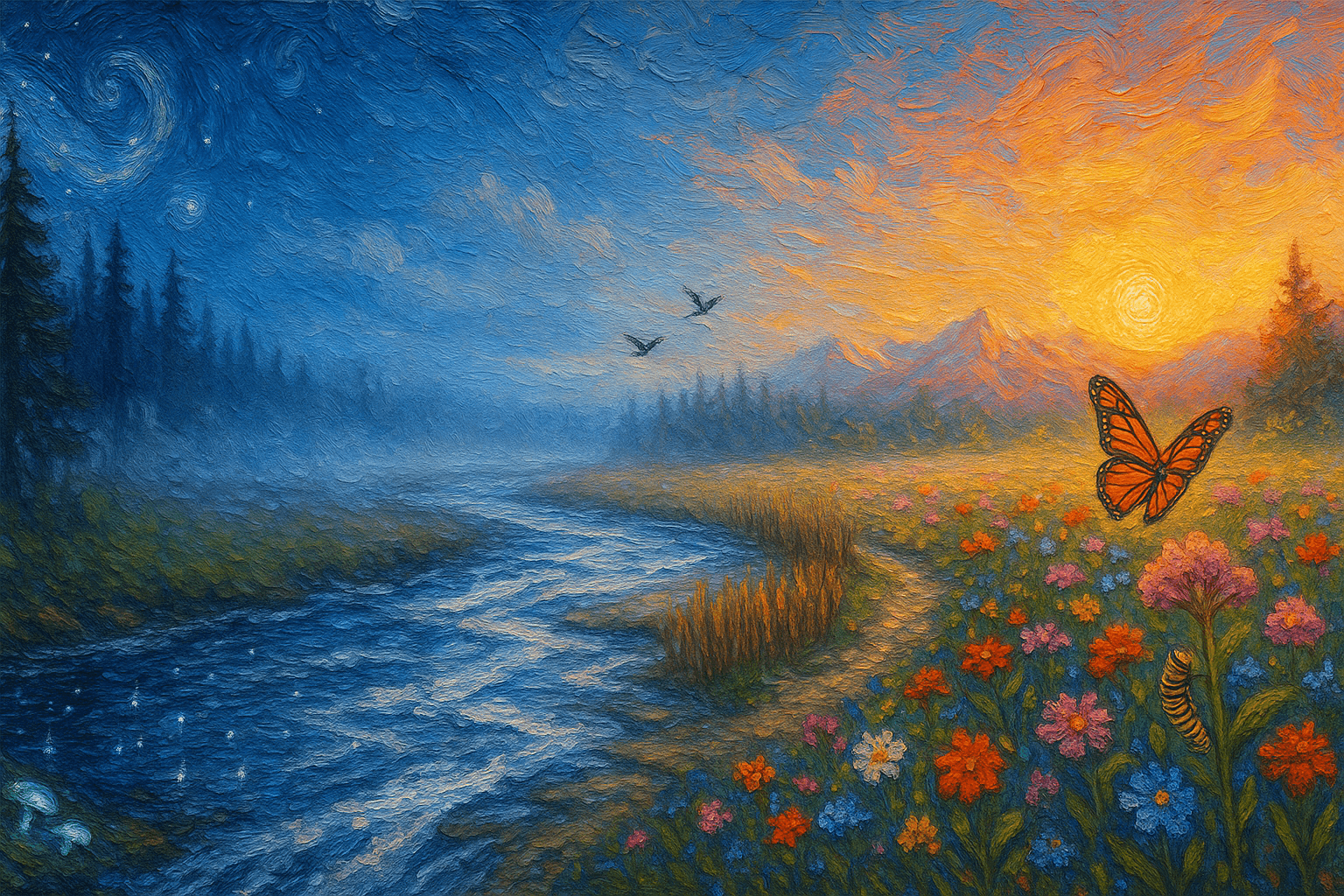

"Sueño mi pintura y pinto mi sueño." — Vincent van Gogh

El ciclo entre imaginar y hacer

Van Gogh sugiere un vaivén fértil: el sueño enciende la idea y la práctica de pintar, a su vez, afina el sueño. No es fantasía evasiva, sino método. En sus Cartas a Theo (1888–1890) se percibe cómo la intuición nocturna se transforma en decisiones diurnas de composición, ritmo y materia. Así, soñar y pintar no son actos separados, sino fases de una misma respiración creativa. De este modo, la frase no idealiza el ensueño; lo somete a la disciplina del taller. El lienzo prueba al sueño: lo estira, lo simplifica y lo vuelve comunicable. En esa fricción surge una verdad pictórica que ya no es literal, pero sí más nítida emocionalmente.

El taller de la noche: Saint-Rémy

Desde aquí, la noche se vuelve maestra. En 1889, internado en Saint-Rémy, Van Gogh contempla el cielo a través de la ventana enrejada; al día siguiente, pinta desde la memoria. La noche estrellada nace de esa mediación: no copia lo visto, interpreta lo recordado. Las espirales celestes condensan horas de observación y segundos de visión. Este procedimiento —observar, soñar, traducir— convierte la oscuridad en laboratorio. Traza un camino contrario al academicismo: la exactitud ya no está en la línea verista, sino en la intensidad de la experiencia.

Color que piensa y siente

Asimismo, el color actúa como lenguaje de lo soñado. En sus cartas, Van Gogh defendió un uso emotivo del cromatismo, capaz de decir lo que la forma calla. Si en Los comedores de patatas (1885) domina la penumbra terrosa del trabajo, en los Girasoles (1888) el amarillo vibra como una campana que despierta la mirada. Ese tránsito cromático no es capricho: es la gramática del sueño aplicada al mundo. El color decide la temperatura del recuerdo y, por tanto, la atmósfera del cuadro.

Entre lo visto y lo vivido

Por otro lado, la frase marca una frontera porosa entre observación y memoria. Trigal con cuervos (1890) no describe un campo cualquiera; articula un estado anímico. El camino que se interrumpe, los cielos densos y el vuelo abrupto convierten el paisaje en autorretrato psíquico. Así, pintar el sueño no significa abandonar lo real, sino intensificarlo. La fidelidad no se mide en detalle óptico, sino en el pulso vital que la obra transmite.

Ecos modernos: de Breton a la neurociencia

En consecuencia, su método anticipa preguntas del siglo XX. Los surrealistas —Breton, en su Manifiesto (1924)— reivindicaron el sueño como fuente de verdad poética, aunque el camino de Van Gogh era más ético que programático. Paralelamente, estudios sobre incubación creativa y sueño REM sugieren que las ensoñaciones recombinan recuerdos útiles para la resolución de problemas (Stickgold y colaboradores, c. 2000). Así, la intuición del pintor encuentra respaldo contemporáneo: el cerebro nocturno es un taller que ensaya soluciones que el día puede materializar.

Disciplina del éxtasis

Finalmente, el lema encierra una ética: soñar exige entrega, y pintar, rigor. En pocos años, Van Gogh produjo centenares de lienzos, caminó kilómetros entre campos y ajustó cada trazo a un ritmo interno. El sueño abre la puerta; la práctica sostiene el paso. De esta unión nace su legado: una obra donde el mundo exterior y el interior se espejan, y donde cada pincelada demuestra que imaginar y hacer, en el arte, son la misma acción en dos tiempos.