过去在我心中跳动,如同第二颗心脏。——约翰·班维尔

过去的力量:与现在共存

约翰·班维尔用“第二颗心脏”形容过去的存在,深刻表达了记忆对当下生活的影响。过去并非死气沉沉的历史,而是如血液般持续流动,时时刻刻与我们的现实世界产生共鸣。正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中,通过一块小小的玛德琳蛋糕唤醒了大量情感和回忆,班维尔的比喻也强调了记忆如何成为我们情感体验的重要组成部分。

心灵深处的记忆触动

记忆所带给我们的不仅是回味,还有能量和痛感。它时而如温柔涟漪,时而如剧烈心跳,让人不由自主地感受到旧日情绪的再次袭来。例如坂口安吾在《堕落论》中苦涩回望往昔,就像班维尔描写的心脏跳动,提醒我们:过往不会被完全遗忘,而会化作心灵深处的脉搏,影响我们的选择和感受。

文学中的时间与自我认同

过去在人类文学中始终是自我认同的重要线索。许多作品都通过描绘记忆与现实的交错,展现了时间流逝与个人成长的关系。例如,托尼·莫里森在《最蓝的眼睛》中描绘创伤如何深植于主人公内心,与班维尔所说的‘第二颗心脏’如出一辙。记忆,作为我们的第二个心脏,不仅保存经历,也塑造每个人独特的自我。

心理学观点:记忆如何“跳动”

现代心理学研究显示,我们的记忆并非静止的档案,而是不断被激活与重构的动态过程。心理学家丹尼尔·卡尼曼提出,情感记忆常常比理性记忆更具影响力。当过往事件触发类似情境或感受时,‘第二颗心脏’就会不由自主地跳动。这种现象解释了为何青春、爱情或失落的回忆总能牵动我们的情感神经。

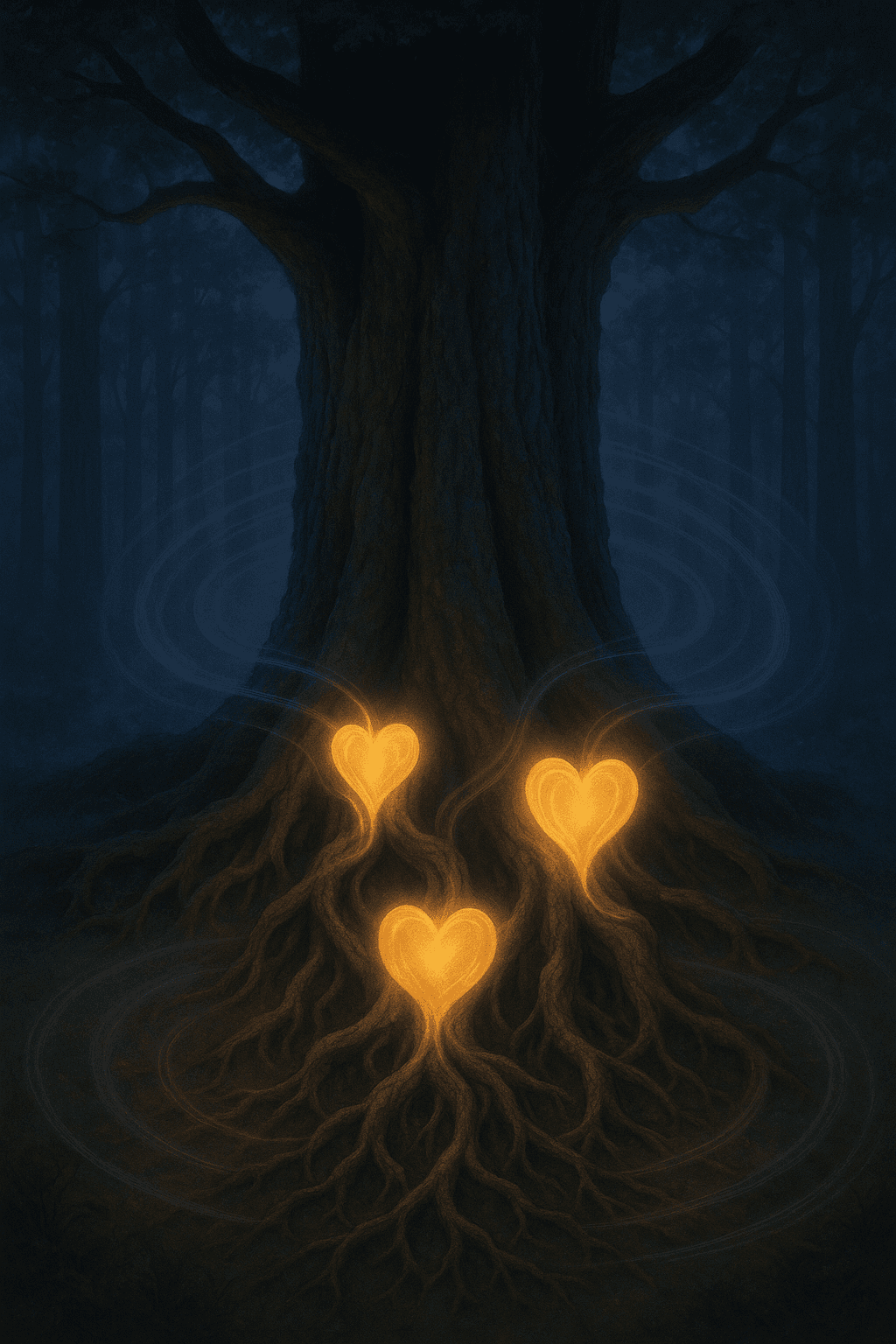

与过去共舞:学会接纳与前行

回顾班维尔的隐喻,我们或许该学会与“心中的第二颗心脏”共舞,而非抗拒过去。正如村上春树在《挪威的森林》中借角色之口说:“死不是生的对立面,而是作为生的一部分永存。”过去的记忆虽然时常令心隐隐作痛,但也是滋养我们成长、塑造完整自我的根基。与其刻意遗忘,不如温柔地接纳,让它伴随我们,继续前行。