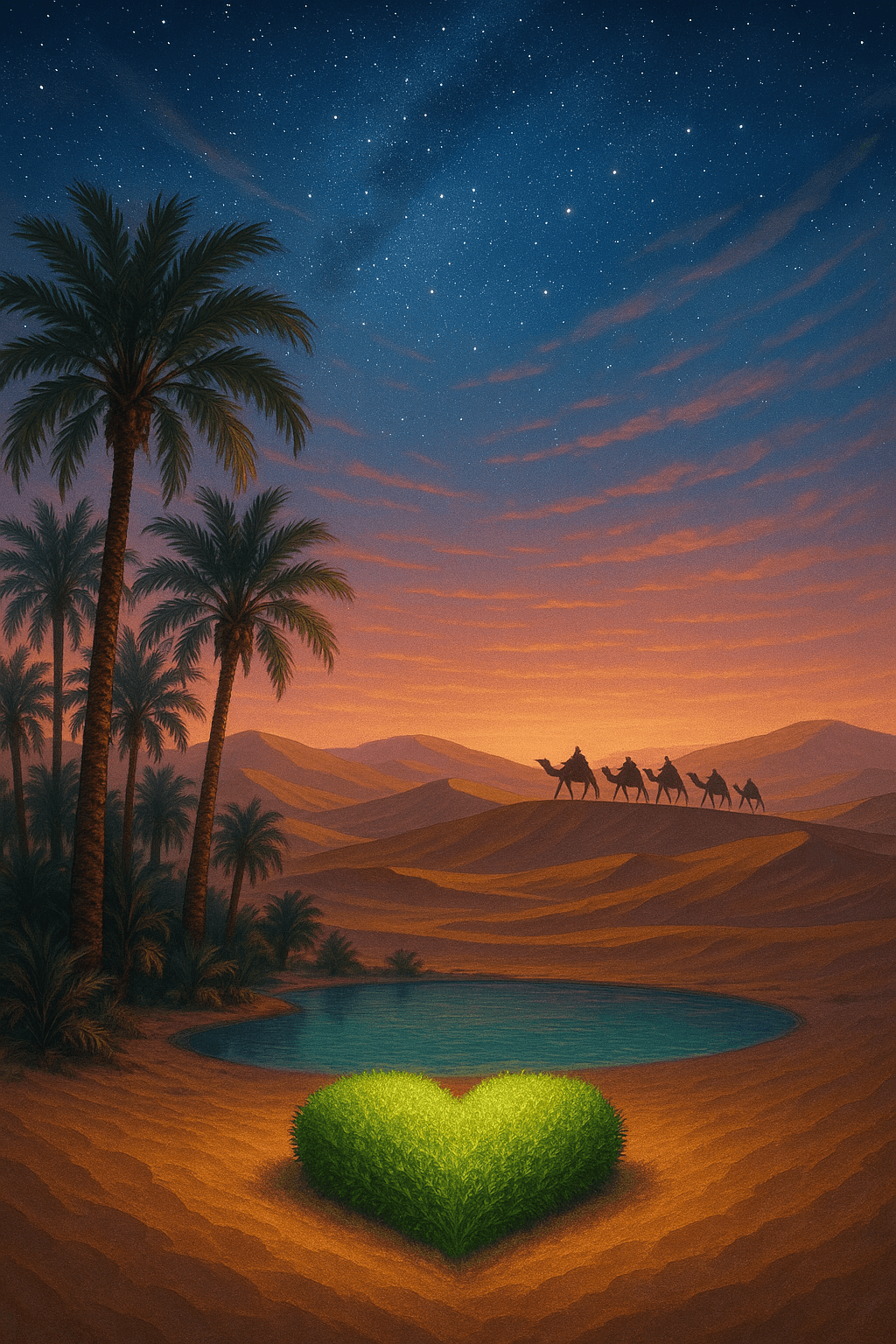

信仰是心中的绿洲,思维的驼队永远无法到达。——纪伯伦

—读完这句,什么在心中回响?

一分钟思考

为什么这句话今天重要,而不是明天?

信仰的隐喻:绿洲与沙漠

纪伯伦用“绿洲”这一意象,将信仰描绘为生机与希望的源泉。在漫漫沙漠中,绿洲是旅人赖以生存之地;同理,信仰为我们的精神世界带来慰藉。绿洲的可贵在于其稀缺、神秘,与信仰在人心中的地位如出一辙。这一比喻强调了信仰的宝贵和独特,提醒我们它并非随手可得。

理性思维的界限

接下来,纪伯伦提及“思维的驼队”,意味着理性如同走在沙漠中的驼队,虽能跋涉千里,却始终无法真正触及精神绿洲。正如18世纪启蒙哲学家康德在《纯粹理性批判》中探讨的那样,理性具有限度,而信仰则常常超越逻辑和实证。这种对理性的敬畏,暗示了人与世界之间的某种不可逾越的隔阂。

信仰与理性的张力

这一观点引出了信仰与理性之间的张力。从托尔斯泰到海德格尔,不少思想家都曾论述二者的关系。理性力求探索、理解世界,而信仰则偏向于直观和感受。两者既互补又彼此局限:缺乏理性,信仰可能流于盲目;倘若拒绝信仰,人也可能失去生命的意义之源。

历史与文化视角下的信仰体验

追溯历史,各大宗教与文化体系都以各自方式诠释这片心灵绿洲。例如在伊斯兰教传统中,信徒在朝觐途中经历沙漠跋涉,象征着对信仰绿洲的追求。但无论仪式多么庄重,真正的信仰体验终究是个人内心的领悟,这与纪伯伦的诗意表达形成互文。

现代社会中的信仰追寻

最后,现代社会里理性主义盛行,但人们依然渴望心灵绿洲。心理学家荣格曾言,信仰是人的基本心理需求,填补了科学无法解释的空白。因此,无论技术多么发达,‘思维的驼队’依然无法抵达心中的绿洲。我们或许只能在有限的理性之外,勇敢踏入那片属于自我的信仰天地。