翻译一本书,就是再写一次这本书。——翁贝托·埃科

翻译的本质:再创作的艺术

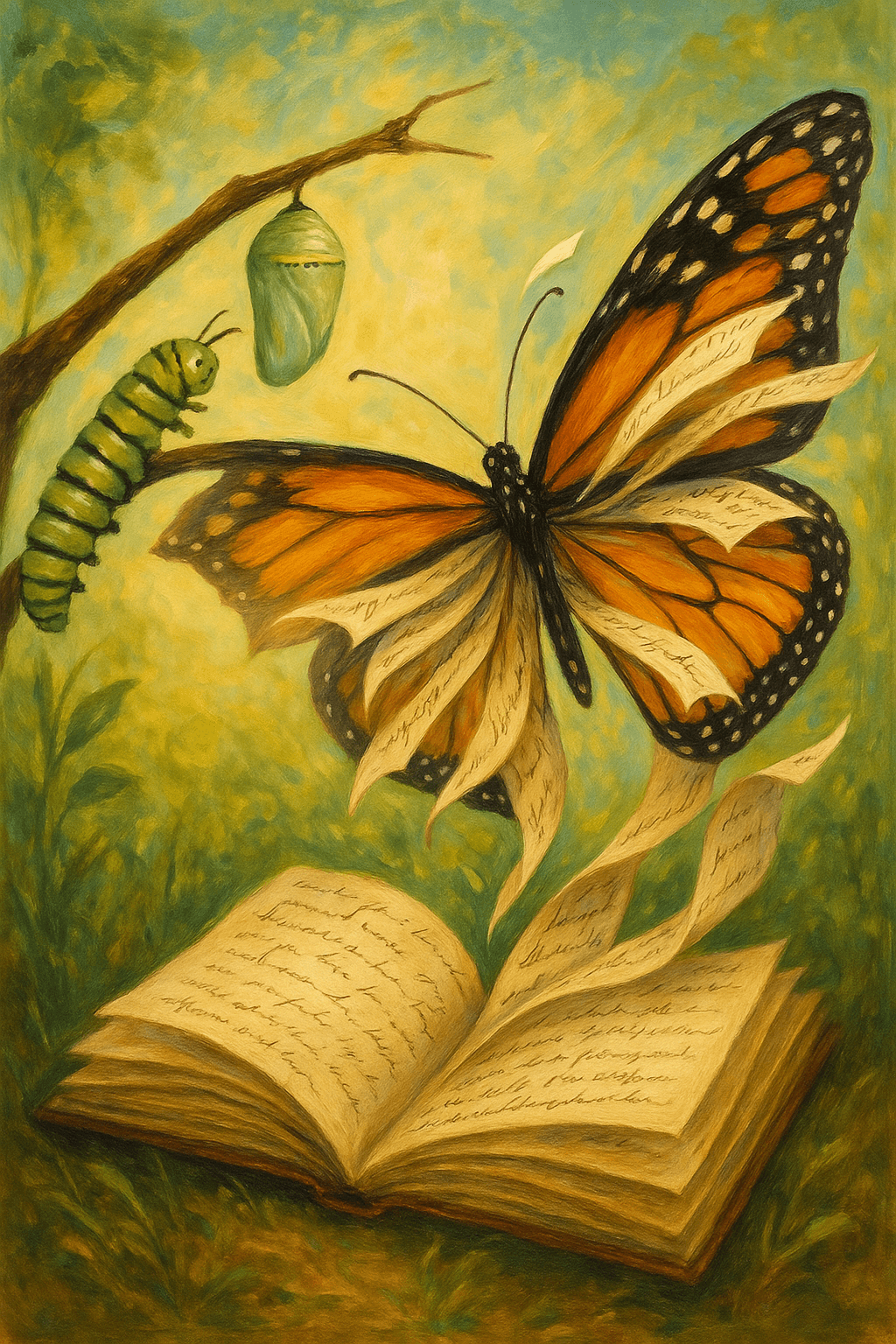

翁贝托·埃科以‘翻译一本书,就是再写一次这本书’这一句话,点出了翻译的创造性本质。翻译者并非简单地将原文逐字逐句地转化为另一种语言,而是在捕捉意义、风格和语气的过程中,赋予文本第二次生命。这一过程让每一次翻译都成为独特的文学创作,使原作精神以新的面貌重新诞生。

理解与诠释之间的微妙平衡

从这一观点出发,翻译不仅是一种技术操作,更是对原作深刻理解和充分诠释的体现。例如,文学翻译家杨绛曾在翻译《堂吉诃德》时,用自己理解的人生经验和中国读者的阅读背景,对文本进行了富有创造力的调整。正如她所说,‘每一译者都在塑造自己的唐吉诃德’,显示出翻译诠释的多样性。

文化差异带来的挑战与机遇

顺着这一思路,翻译也不可避免地要面对不同文化之间的隔阂。译者如桥梁一般,将原作者的思想和情感跨越文化传递。例如,林语堂翻译《小王子》时,专注于用中国化的表达方式保留原著的纯真与哲理。这种选择常常让译本呈现出既熟悉又新鲜的独特气质,为读者带来全新的理解视角。

忠实还是自由:译者的两难选择

由此,翻译过程中常会遇到‘信、达、雅’的古训困境。译者需要在忠实原文和契合目标语言之间求得平衡。例如,钱钟书在《围城》的英译本问世时,就曾指出,翻译作品时如果拘泥于字面,就会失去原作的生动,有时适度改写反而能更好地表现作者的本意。这种自由与节制的互动,让翻译成为一次创造性的冒险。

译者:隐形作者的角色自觉

最后,译者实际上成为了‘隐形作者’。正如埃科在其著作《说翻译》(2012)中多次强调,译者的工作是再现、再解释、再诠释。他们用自己的知识和审美诠释原意,因此,每一部译本都带有译者的痕迹。在这个意义上,每部优秀的译作,不仅仅是原书的复制,更是一场文学再创造的盛宴。