幸福的法则:有所事事,有所爱人,有所期望。——伊曼努尔·康德

幸福的多维本质

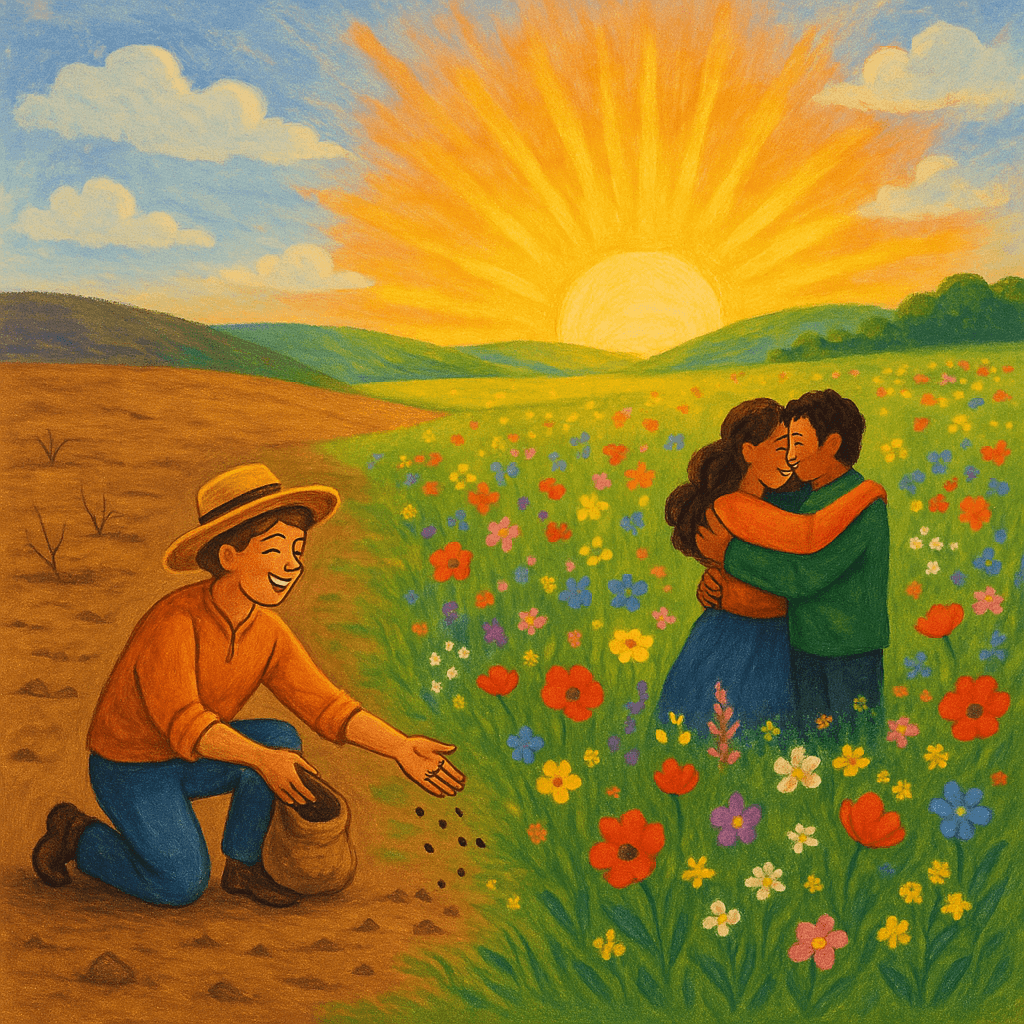

伊曼努尔·康德所提出的幸福法则,将幸福定义为‘有所事事,有所爱人,有所期望’。这一理念强调,幸福不是单一层面的满足,而是在行动、情感和希望三者之间取得平衡。正如康德在其代表作《实践理性批判》中所指出,幸福源于多重关系的和谐,这一观点为理解幸福的复杂性奠定了基础。

有所事事——行动的价值

康德认为积极行动是幸福的第一法则。人通过有意义的事物投身其中,不仅丰富了生活经历,也塑造了个人价值。举例来说,孔子在《论语》中鼓励人们‘知之者不如好之者,好之者不如乐之者’,既指出了行动的重要性,也暗示快乐源于投入与实践。这一思想与康德形成了跨文化的呼应,显示行动是幸福的重要基石。

有所爱人——情感的依托

紧随其后的是‘有所爱人’,即情感联结对于幸福不可或缺。人类社会性天性决定了彼此相爱、相知是精神满足的必要条件。正如托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中写道:‘幸福的家庭都是相似的……’——共情与爱成为幸福生活的共同底色。康德此观念不仅关注理性实践,更拓展到情感关怀,强调人与人之间深刻的相依与支持。

有所期望——希望的支撑

再者,康德提出‘有所期望’作为幸福的重要支柱。希望给予人们面对不确定未来时的力量与勇气。弗兰克尔在《活出意义来》中论述,人在极端困境下依然能因对未来的期望而坚持下去。希望不仅是幸福的延伸,更是生活意义感的来源,将个人推向不断追求成长和圆满的道路上。

三重法则的现实启示

将三重法则结合于一体,康德为现代人如何在纷繁社会中追求幸福提供了宝贵启示。行动塑造生活结构,爱滋养心灵,期望照亮前路。正如西方哲学与东方智慧共同教导的那样,圆融而多元的幸福观,使我们能在不断变化的世界中找到内在的恒久满足。因此,康德幸福三法则不仅是哲学命题,更是我们日常生活的行动指南。