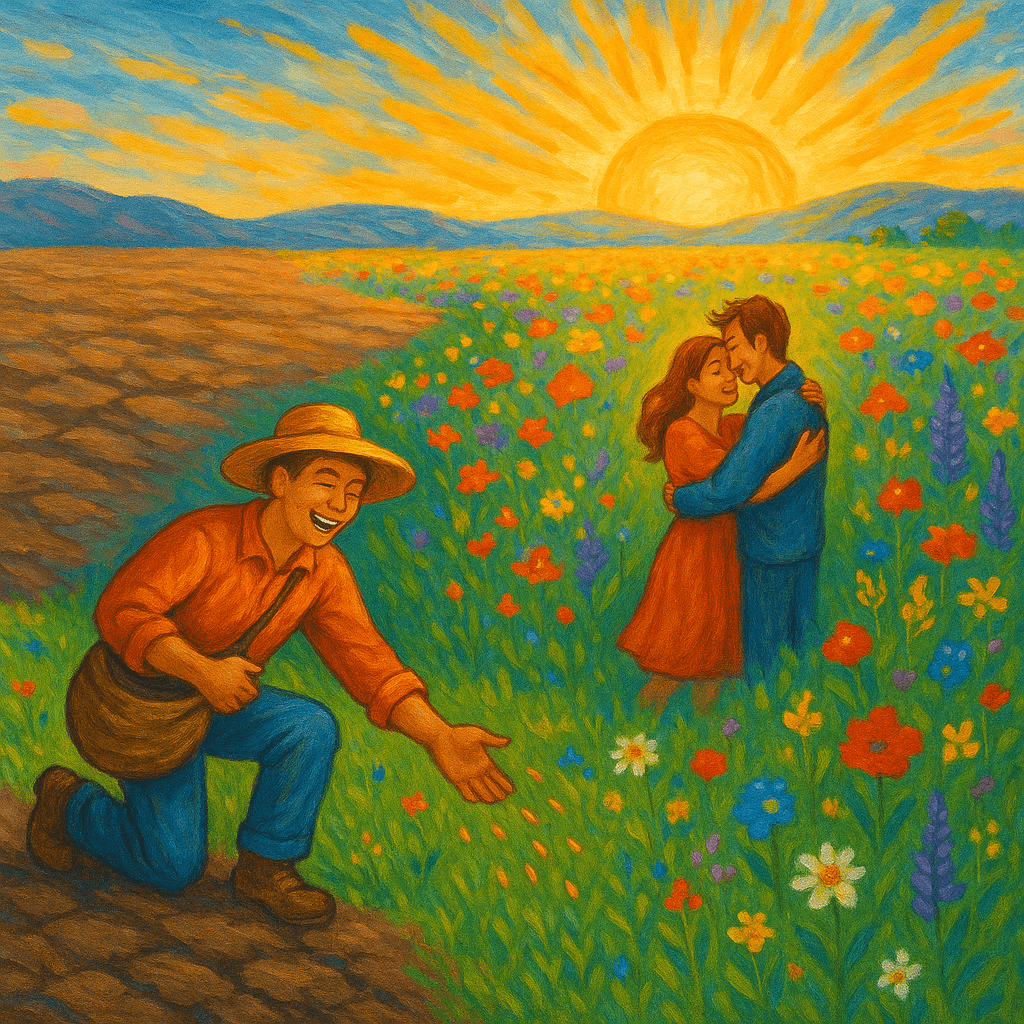

幸福的法则:有所事,有所爱,有所望。—— 伊曼努尔·康德

幸福的本质解析

伊曼努尔·康德提出的“有所事,有所爱,有所望”三条法则,为幸福赋予了简明却深刻的定义。这一观点抓住了人类内心追求幸福的共性:没有目标、没有情感、没有希望的生活,是单调且空虚的。这三者共同构成了我们心灵的根基,为幸福的体验奠定了基础。

‘有所事’与人生目标

首先,‘有所事’强调人应当有所作为和追求。正如康德在《实践理性批判》中提到,人的价值体现在行动与创造之中。如同苏东坡在流放时仍坚持作诗、治水,正是‘有所事’让人生即便身处逆境也能焕发光彩。这种目标感驱动着我们前行,避免空虚与无意义的侵蚀。

‘有所爱’与情感归属

紧接着,‘有所爱’点明了情感的重要。人作为社会性动物,渴望爱与被爱。无论是亲情、友情还是爱情,情感维系了人与世界的联系。古希腊哲学家亚里士多德在《尼各马科伦理学》中亦曾强调,友谊是幸福生活不可或缺的组成部分。‘有所爱’使我们拥有情感的支点,支持我们度过生命的高低起伏。

‘有所望’与希望的力量

此外,‘有所望’赋予生活以未来的光芒。如同但丁在《神曲》中描述,失去希望的人仿佛步入地狱。拥有希望意味着对未来怀有信念和期待,这种信念支撑我们面对困境,勇敢前行。康德认为,正是希望鼓励我们在不确定与挑战中坚持追求人生的意义。

三法则的和谐统一

综观上述三则,康德的幸福观并非孤立分割,而是三者相互作用、彼此补益。例如,一件值得投入的事业常常因挚爱的人而更有意义;而希望则为奋斗与情感注入持续动力。生活的圆满源于这三项法则的有机结合,只有在‘有所事’‘有所爱’与‘有所望’的共鸣中,幸福才能真正生根发芽,持续绽放。