文化不是造就人,而是人造就文化。——奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契

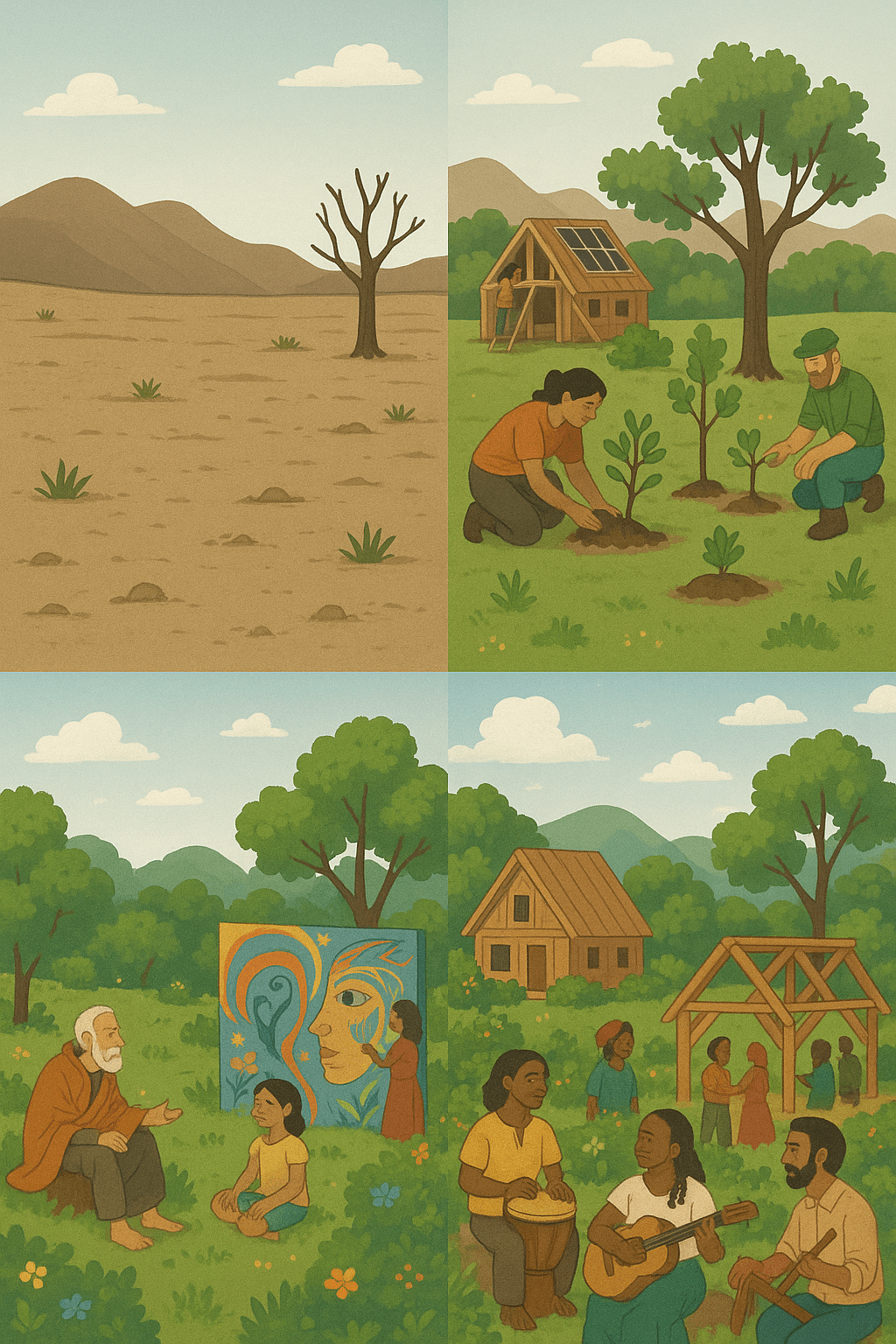

文化与人的辩证关系

奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契的名言提醒我们,文化不是凌驾于人之上的独立存在。相反,它是由无数人共同创造、不断丰富和演变的产物。从人的语言、习俗到艺术形式,文化的血脉里始终流淌着人的意志与创造力。正如《论语》中孔子所言:“人能弘道,非道弘人。”文化成长的力量根源于人的主体性。

历史视角下的文化生成

从远古部落到现代都市,历史的每一步都见证着人在造就文化。简而言之,希腊城邦的民主制度、宋代文人的雅集,无不诠释着群体意识和个人精神在文化建构中的作用。托克维尔在《论美国的民主》中所关注的社会习俗,也是人们通过日常行动塑造出来的,而非自发降临于某地某族。

文学与艺术中的人文表达

转向文学与艺术,我们可以看到人对文化的深刻影响。阿迪契本人的小说《紫色木槿》和《一半是阳光,一半是阴影》均以个体的视角反映社会变迁。类似地,鲁迅借‘呐喊’来挑战旧文化,莎士比亚通过戏剧展现人性的复杂。艺术作品生动地证明了文化并非静止,而是作者与观众共同塑造和体验的过程。

现代社会与多元文化的融合

当下全球化浪潮推动着文化交融与碰撞,比如中餐在欧美普及、嘻哈音乐影响全球青年,这些现象都说明文化持续由人推动、吸纳和演绎。当多元的价值观通过移民、传媒而糅合成新的风貌,每一代人都在用自身的选择和努力书写文化的新篇章(参见斯图亚特·霍尔“文化认同与差异”理论)。

每个人都是文化的建构者

归根结底,阿迪契的话语赋予我们主体性——我们不仅是文化的承受者,更是塑造者。无论是亲手书写故事、创新科技,还是在日常生活中坚守某种价值观,每个人都在悄然改变着社会的文化格局。这种参与感让我们看到,文化的未来正掌握在亿万普通人之手,正如阿迪契所强调的那样:人造就文化,而非文化塑造人。