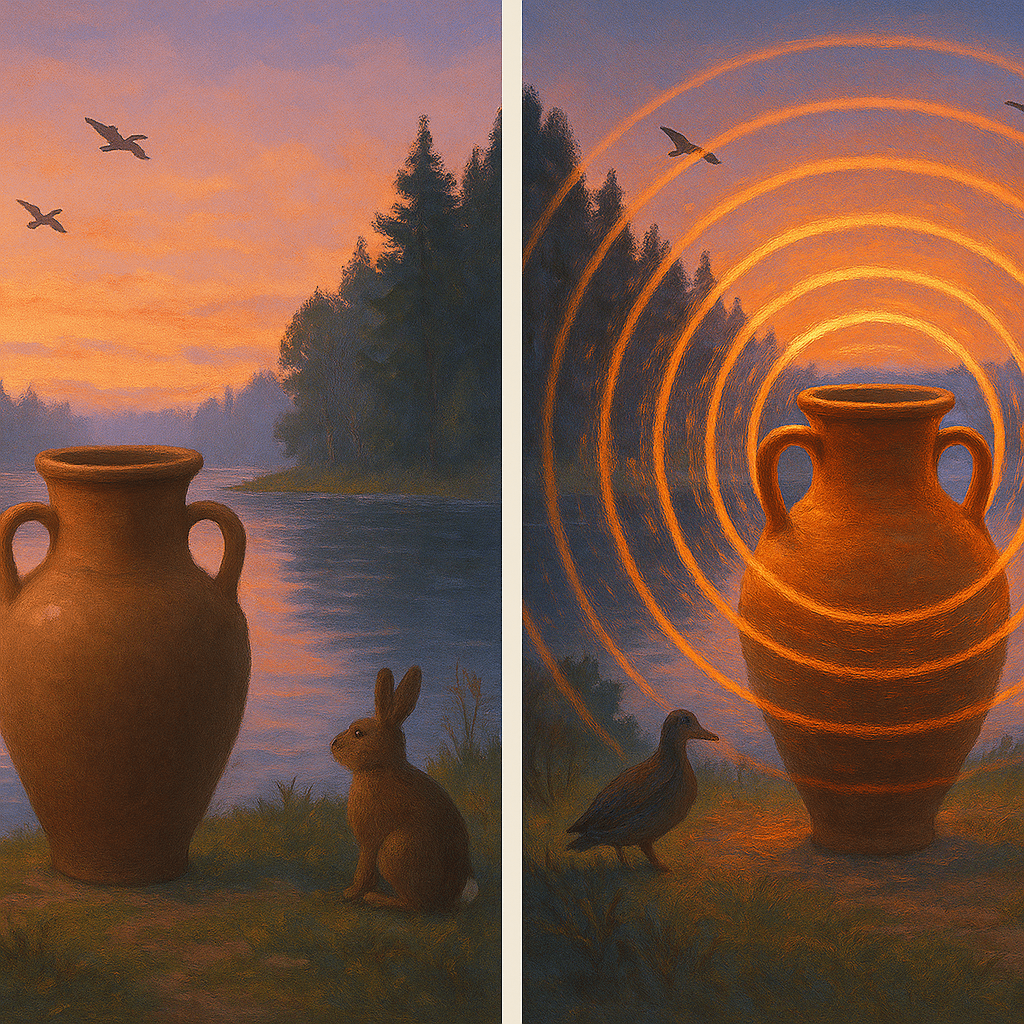

一个空容器发出的声音最大,所以最没有才智的人往往最聒噪。——托马斯·富勒

寓言的象征意义

托马斯·富勒的比喻将空容器与无才之人相联系,运用生活中常见的现象,揭示了言语和内涵之间的微妙关系。空容器易被敲击出最大的响声,像极了那些才智匮乏却极度爱表现的人,他们常常以喧哗掩饰自身的空洞。这种生动的象征手法不仅让读者产生共鸣,也为理解浅薄与聒噪提供了一把钥匙。

历史与现实的回响

继而,类似的观点在历史中屡见不鲜。例如,柏拉图在《理想国》中讽刺那些‘虚有其表’的谈论者;而孔子也曾批评‘巧言令色’之人。富勒的类比并非孤例,而是在东西方哲学传统中不断被强调。现实生活中,我们也常见知识贫乏者更愿发表高声言论,反衬出沉稳寡言之人的深度。

心理学视角下的解释

从心理学角度看,这一现象可用达克效应(Dunning-Kruger effect)来解读。正如达克和克鲁格在1999年提出的,能力欠缺者往往对自己的知识水平过度自信,这种自信促使他们更加积极表达却忽略了自身的不足。因此,‘空容器最大声’不仅是比喻,更反映了人类认知的一种常见偏差。

言语的力量与自省的重要性

与此同时,这句格言提醒我们注重言语的分量。许多伟大的思想家如苏格拉底都强调‘知之为知之,不知为不知’,主张在表达前进行深思熟虑。这种自省态度不仅避免了无谓的喧哗,也让话语更具分量。正如孔子所述:“君子欲讷于言而敏于行。”

借喻带来的现实启发

通过空容器的形象,富勒为当下社会提供了有力的现实警示。在纷繁信息与社交媒体的发展背景下,更需要警惕聒噪掩盖真实、内容为空的声音。唯有内心充实、知识丰富,表达才会不疾不徐、恰到好处。最终,这一格言鞭策我们修炼内在,让沉稳和智慧成为发言的依据。