我们种树不是为了自己,而是为了后代。——亚历山大·史密斯

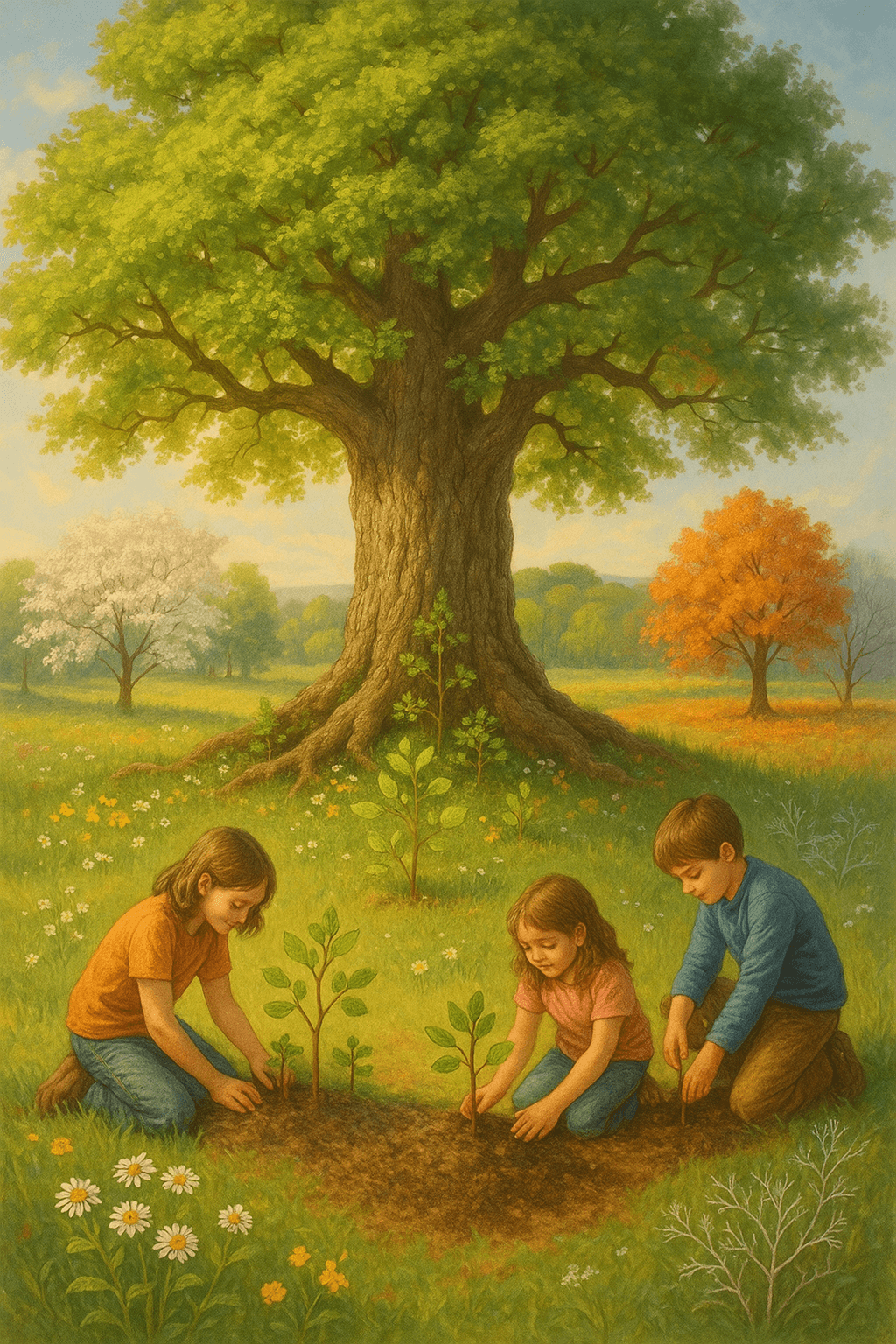

种树象征着无私的奉献

亚历山大·史密斯的这句话首先强调了种树行为的无私性。这不仅是一项个人的劳动,更是一场利他主义的实践。树木的成长需要多年,甚至几十年,往往超越了种树者的生命年限。正如中国古语“前人栽树,后人乘凉”,每一棵今日种下的树,未来都将为他人遮荫,提供微环境和生态福祉。

跨世代思维与社会责任

进一步来看,这一理念提醒我们培养‘后代思维’。在快速变化和追求即时回报的时代,史密斯的格言警醒我们关注长远利益,承担社会责任。许多文化中都有类似的观念,如《圣经·箴言》中有‘义人为子孙积蓄产业’的教诲,强调为子孙后代谋划的道德价值。

生态保护的长远意义

此外,种树也是对生态环境保护的承诺。树木不仅美化环境,更有助于防止水土流失、改善空气质量、抵御气候变化。以中国荒漠化治理工程如‘三北防护林’为例,正是数代人的共同努力,才逐步复苏了大片土地。这种跨越时间的环保行动,为子孙后代营造了更健康的家园。

个人行动与集体未来

转向个体层面,每一次种树,都是对未来负责的一份承诺。澳大利亚‘植树者约翰尼’故事(Johnny Appleseed, 1774-1845)就是典范:他毕生种植苹果树,无数社区因而受益,展示了个人如何通过善举影响整个社会。因此,我们的日常选择和微小行动,都可能为后代带来深远影响。

延续希望与激励行动

最终,史密斯的话语也寄托着希望:植树预示着对更美好未来的信心与期待。无论是现实植树还是象征意义上的‘种植’,每一份付出都在孕育新的可能。通过关注和实践“为后代而做”的理念,我们能够激发更多人加入到保护地球、造福后人的行动中,为世界带来持久的积极改变。