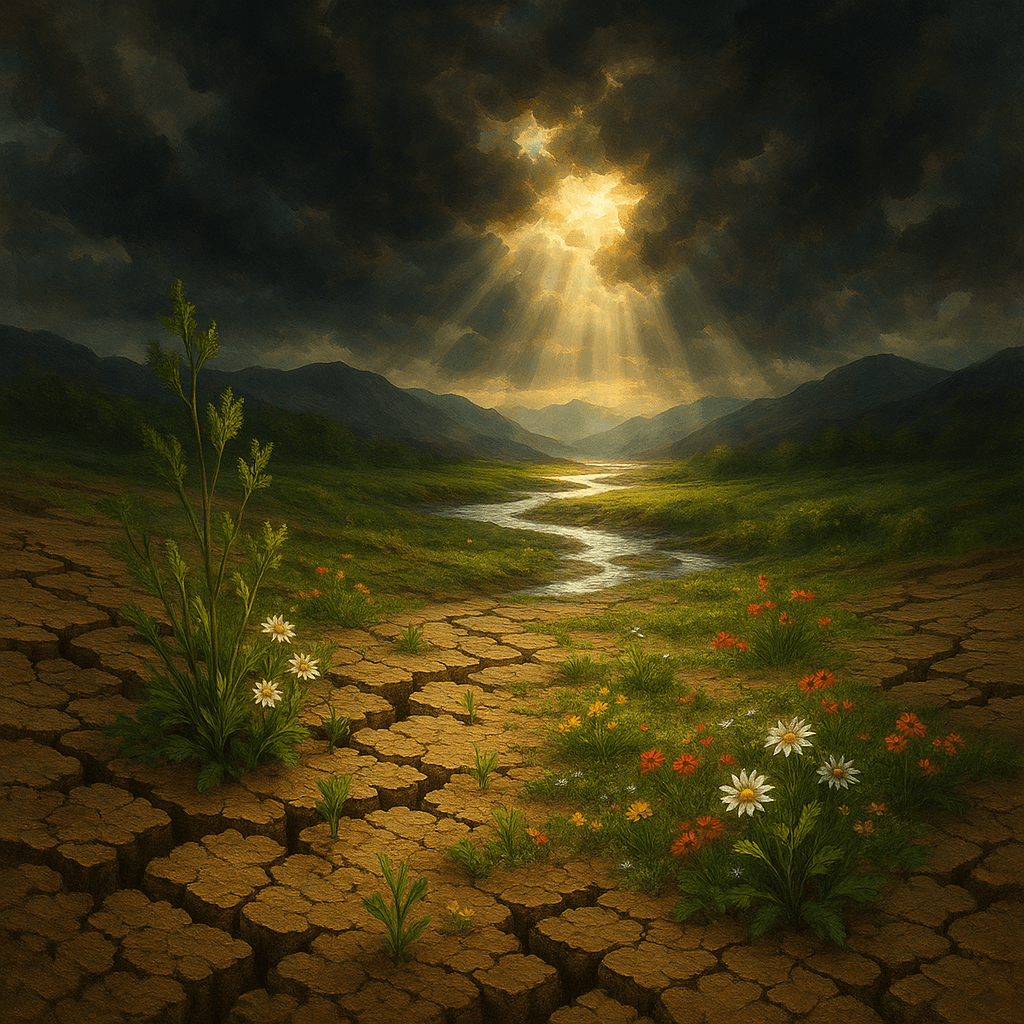

不要因这个世界的破碎而沮丧。万物都会破碎,但万物也都可以被修复。——L.R. 克诺斯特

接受破碎是成长的起点

正如克诺斯特所言,世界注定会经历破碎,这不仅是外部事物,也是内心世界的真实写照。人们在生活中不可避免地遭遇挫折与伤痛,但这并不意味着终结,反而可能是成长的开始。如同日本陶艺中的‘金缮’,艺人用金粉修补破碎的陶器,使其因裂痕而独具美感。类似地,正视破碎,便是通向修复的第一步。

万物皆可修复的信念

在理解了万事皆会受到损伤之后,维持希望便显得格外宝贵。克诺斯特强调,不论世界或个体多么破碎,修复始终存在可能。这种信念推动着曾深受打击的人们走出阴霾。例如,二战后的欧洲通过“马歇尔计划”得以重建,印证受损之后同样能缔造崭新的繁荣。这一逻辑也适用于个人:我们的破碎之处,往往孕育着复原的力量。

脆弱与坚韧的辩证关系

紧接着,应认识到脆弱与坚韧从非对立。心理学家布琳·布朗(Brené Brown)研究发现,坦然面对自身的脆弱感,才催生出真正的勇气和创造力。世间万物因易碎而更加值得珍惜,人心亦是如此。通过破碎,我们学会同理、自省,并形成独特的坚韧思维。

修复过程中的自我重塑

进入修复阶段,个体不仅在外部环境中重拾平衡,更在内心深处实现自我重塑。如同卡夫卡在《变形记》中描写,主人公经由苦难看见生命另一面;每一次修复都是对自我的重新定义。无论是与亲友的关系、职业生涯,抑或是自信心的构建,每一个修复的举动都让人更加完整。

以希望和爱继续前行

最后,当我们把破碎看作常态,修复塑为信念,便得以怀抱希望继续前行。许多文化与信仰都传递类似理念——正如托尔斯泰《战争与和平》写道:“痛苦和快乐是一起走的。”唯有接受破碎,拥抱修复,我们才能在纷繁尘世中,找回爱与希望,续写属于自己的温柔篇章。