梦与画 彼此召唤 梵高的创作循环 疗愈之旅 光与黑暗 回响

创建于:2025年8月10日

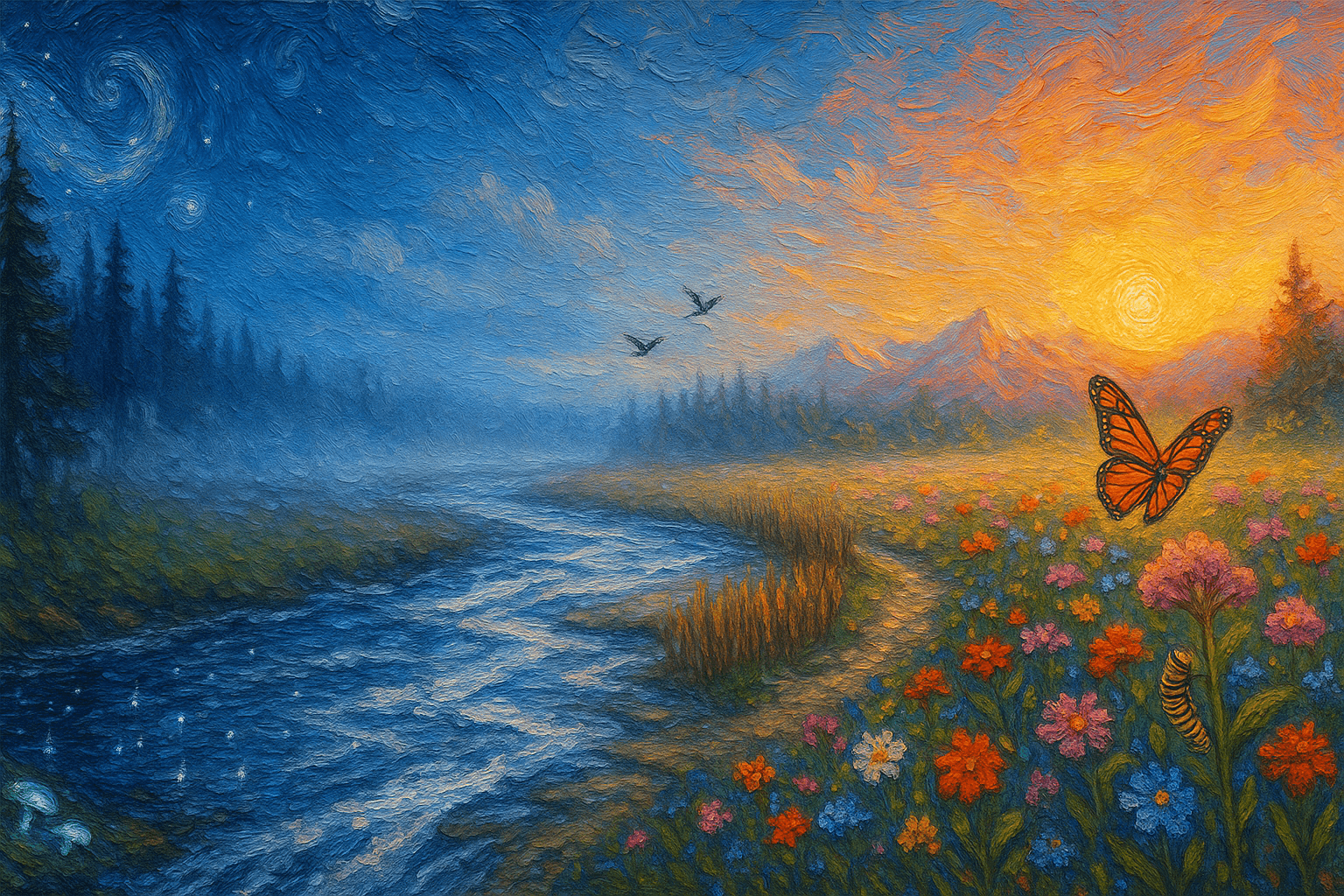

“我梦见我的画,然后我画出我的梦。”——文森特·梵高

梦与画的互生

首先,梵高的句子将创作描绘为一个闭环:先在心灵中“梦见”形象,再以画笔把梦具象化;而每一次落笔又反过来滋养下一场梦。正因如此,想象不再是虚无的漫游,而是作品的预演;作品也不再是终点,而是新的起点。这种循环让他的艺术保持持续的紧张与推进力。

从星夜到向日葵

接着来看作品中的印证。《星夜》(1889)在圣雷米修道院病房窗景基础上,以记忆与想象重构旋涡天空;画中星体像被梦的能量裹挟,现实被情感的速度改写。阿尔勒的《向日葵》组画(1888)为迎接高更而作,见《致提奥书信集》;他先在心中排布花序与色调,再以层层厚涂把内在光感推到画面前沿。由此,“梦”的草图与“画”的实体彼此验证。

技法如何承载梦

再者,技法是让梦落地的容器。厚涂(impasto)让笔触像地形般起伏,导引观看的节奏;互补色的并置(蓝与橙、黄与紫)则把心理强度转化为光学震动。谢弗勒尔《色彩对比原理》(1839)解释了并置如何使色相互“发光”。在梵高这里,线条与色彩不是摹写对象,而是把心境转换为可见结构的语法,因此梦感得以被固定与放大。

梦的治疗性

此外,在圣雷米时期(1889–1890),他把工作视作“抵御混乱的方式”,多封书信都提到画画带来镇定与秩序,见《梵高书信全集》。院方允许他在花园与小室作画,使日常创作成为稳定的仪式。由此可见,这句箴言并非浪漫姿态,而是自我修复的实践:用可控的色块与笔触,对抗不可控的内心风暴。

把梦变成流程

因此,今日的创作者也可沿用他的循环:先以速写与词句为梦“立像”,再设定配色与材质作为约束;随后以反复上色与留白迭代,每一次完成都被当作下一次设想的燃料,宛如连环分镜。配合梦境手册与工作日志作为“外置记忆”,就能把偶发灵感转化为可复现的节奏,让创作在有机与秩序之间来回呼吸。

影响与余音

最后,这一“梦—画—再梦”的机制延展至20世纪。布勒东《超现实主义宣言》(1924)把梦升格为方法;而表现主义则承接其情感强度与线性变形,如蒙克《呐喊》(1893)与“桥社”成员的街景绘画。由是观之,梵高的句子不仅是个人的工作格言,也像现代艺术的底层算法:从内在景象出发,再以形式语言把它们推回世界。