将每一次失误化作你地图上的下一个拐角。——大江健三郎

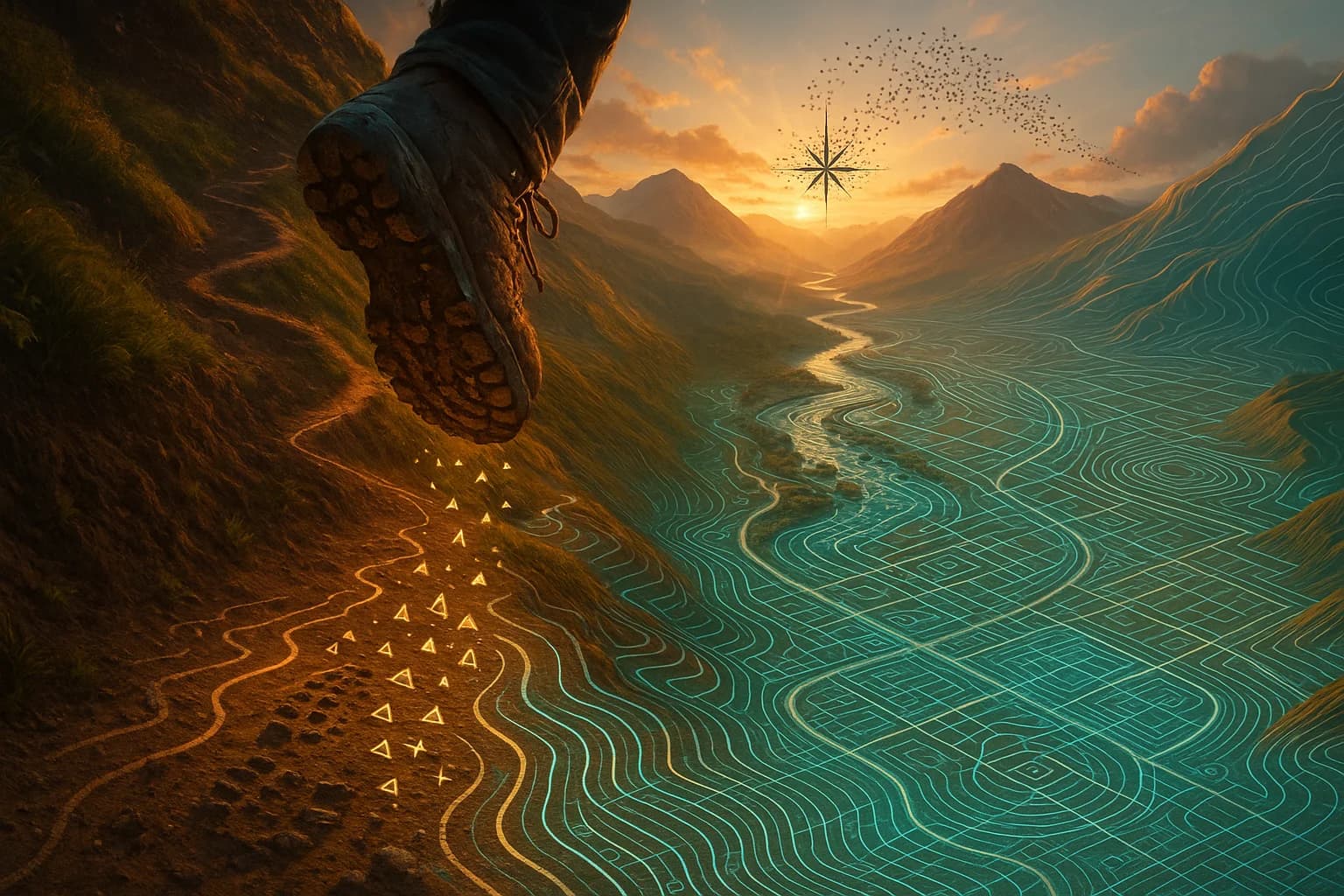

地图隐喻的力量

首先,大江健三郎用“地图”把时间里的挫败变成空间里的拐点:它不是堵墙,而是转弯提示。地图意味着可更新的路径记忆——每一次误差都会留下新的坐标。于是,失误不再只属于遗憾,而成为路书上的注记,让我们在下一段路上更早识别转机与岔口。

从“错误”到“路标”的转译

顺着这一隐喻,关键在于命名方式的转译:把“错误”改写为“路标”。成长型思维研究表明,叙述框架影响坚持与学习意愿。德韦克《终身成长》(2006)指出,将失败视为能力尚未达成的“尚未”(yet),能显著提升复原力与探索动机。因而,语言不是装饰,而是方向盘。

文学中的岔路与再出发

从心理学转向文学,岔路常引出更深的通达。比如,但丁《神曲》(约1320)开篇自述“在人生的中途,我迷失在一片黑暗的森林”,正是“迷失”推动他穿越地狱、炼狱,最终望见光。由此可见,偏航并非偏题;若能记录其因缘,它会像拐角处的路牌,提示接下来的选择。

策略:建立可更新的“个人地图”

落到实践,不妨建立可更新的“个人地图”。每天记一则“失误日志”,并做短促复盘:发生了什么、为何发生、我学到了什么、下一步做法、如何设置触发器。与此同时,采用“预检”(premortem):Gary Klein《进行预检》(HBR, 2007)建议在行动前假设失败已发生,倒推暴露薄弱环节,提前布置缓冲与试验。

拐角处的风险与边界

然而,并非所有拐角都适合急转。区分可逆与不可逆决策,才不会把学习变成赌徒式冒进。贝索斯在2015年致股东信中称之为“单向门/双向门”原则:可逆之门可小步快试,不可逆之门需放慢验证、增设护栏。这样,勇气与谨慎便能在转弯处达成握手。

社会维度:与他人共享地图

进一步说,地图常是多人协作的产物。团队需要“心理安全感”来允许提问与暴露失误:Edmondson (1999)发现,安全感越高的团队,学习行为与绩效越好。实践上,可用简短事后检讨、无责回顾和共享清单,把个体拐角变成集体坐标,从而减少重复撞墙。

回望与前行:把地图变成地形

最后,让我们回到大江的生命经验。他在《个人的体验》(1964)中,以父亲视角书写创痛与责任,将私人困境转化为伦理与艺术的路向;其子光的音乐创作亦成为一道照明。由此延伸,若我们持续把失误标注在自己的地图上,拐角就会汇成路径,而路径终将引向更清晰的目的地。