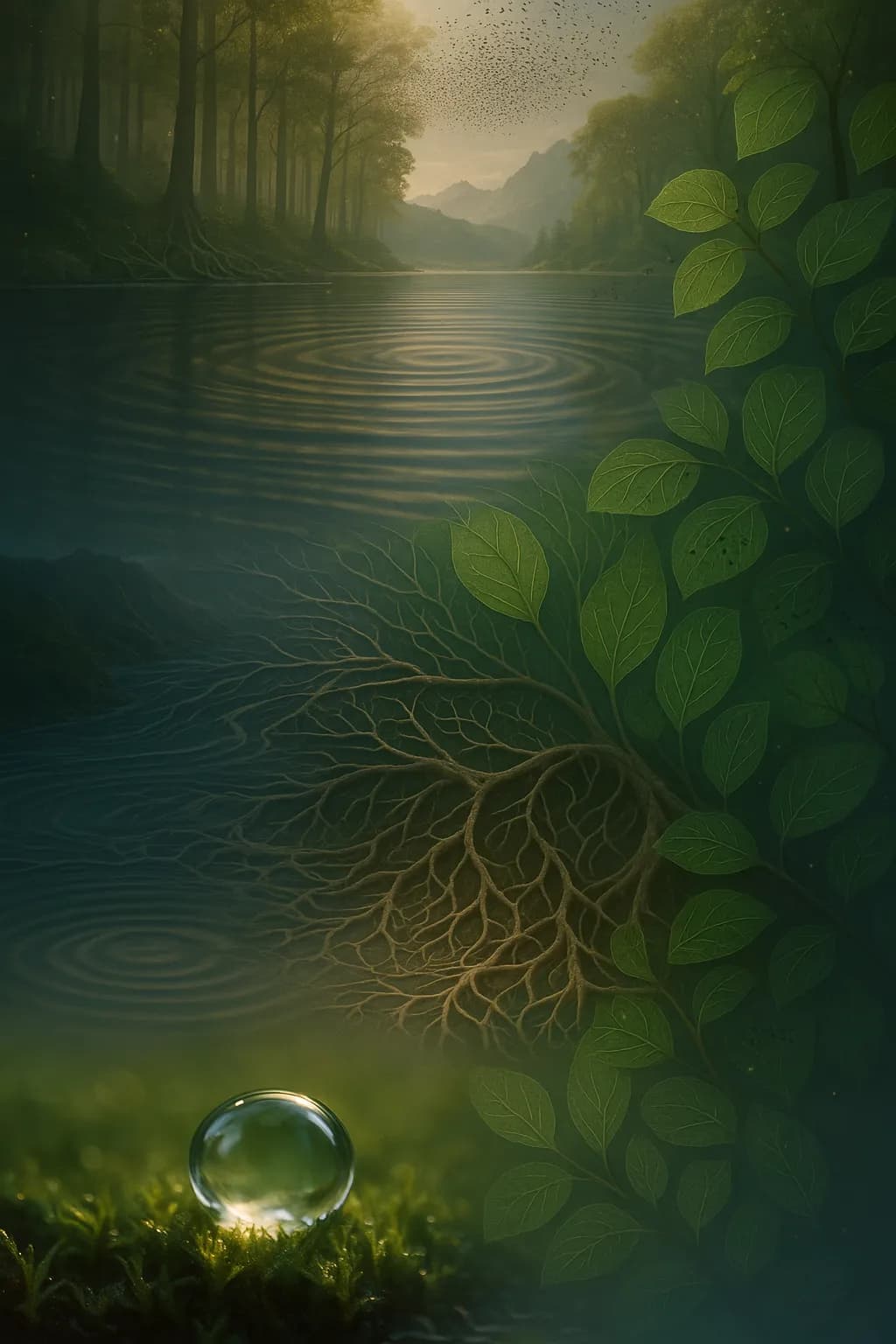

从近处做起;小小的圆圈会扩展成城市。——夏目漱石

小圈之道

“从近处做起;小小的圆圈会扩展成城市”,点明了从个人半径出发、层层外推的生成逻辑。夏目漱石惯于从细微处观人情世态,《心》《少爷》中皆以日常琐屑折射社会肌理。由此可见,小圈并非渺小,而是秩序与影响的起点:当一处被点亮,光便有了外扩的方向。接下来,问题便转向影响如何被放大。

涟漪效应与网络扩散

社会学早已给出解释:门槛模型表明个体会在“看到多少人已行动”后才跟进(Granovetter, 1978)。与之呼应,网络科学揭示少量节点的早期采纳,能触发全网连锁反应(Duncan Watts, Six Degrees, 2003)。例如,一条街上第一只分类垃圾箱往往带动第二、第三只出现,随后形成新的常态。于是,涟漪从个体选择转为群体规范,进而为空间与制度的改变提供动能。

城市由街角生长

延展至城市层面,Jane Jacobs在《美国大城市的死与生》(1961)强调“街道与人行道的芭蕾”——微小而频繁的互动,孕育安全与活力。东京的町内会与街角祭典,亦常以邻里协作塑形城市记忆。由街角花坛、口袋公园、步行友好路段等“微更新”开始,城市在不伤筋动骨的前提下,累积出可感的宜居度。由此,小圈不止是隐喻,它是切入复杂系统的可行操作面。

习惯的半径

把“城市”缩回到“我”:微习惯研究显示,最小可行动作能稳定自我改变(James Clear, Atomic Habits, 2018;BJ Fogg, Tiny Habits, 2019)。每天步行十分钟、对邻居打招呼、在楼道张贴清晰的回收指引,这些微小却可复制的举动,会在亲友与邻里间形成可见榜样。随后,个体卫生与秩序感扩展为公共礼仪与社区信任,个人半径便自然叠加成公共半径。

公民教育与共同体

进一步说,杜威在《民主与教育》(1916)倡导以行动学习公共精神。一次班级层面的“步行校路安全观察”,若能汇总为数据并提交给街道与交警,常会促成路口增设斑马线与减速带。由课堂到社区、由提案到规章,教育把“知道怎么做”转化为“共同做到”。这样,学习不止改变个人,也在生成可复制的公共流程。

从代码到公域

同样的圆圈,还在技术与知识领域反复出现。Linux自Linus Torvalds的一个内核雏形起步(1991),因协作而成生态;Wikipedia自2001年上线,以志愿者的稳步编辑扩展为全球知识公域。起点往往是一个可被他人接力的最小作品,随后通过版本迭代与社区规范,扩大到世界级基础设施。回到漱石的洞见:小圈之所以能长成“城市”,正在于它邀请他人加入,并为扩展留出路径。