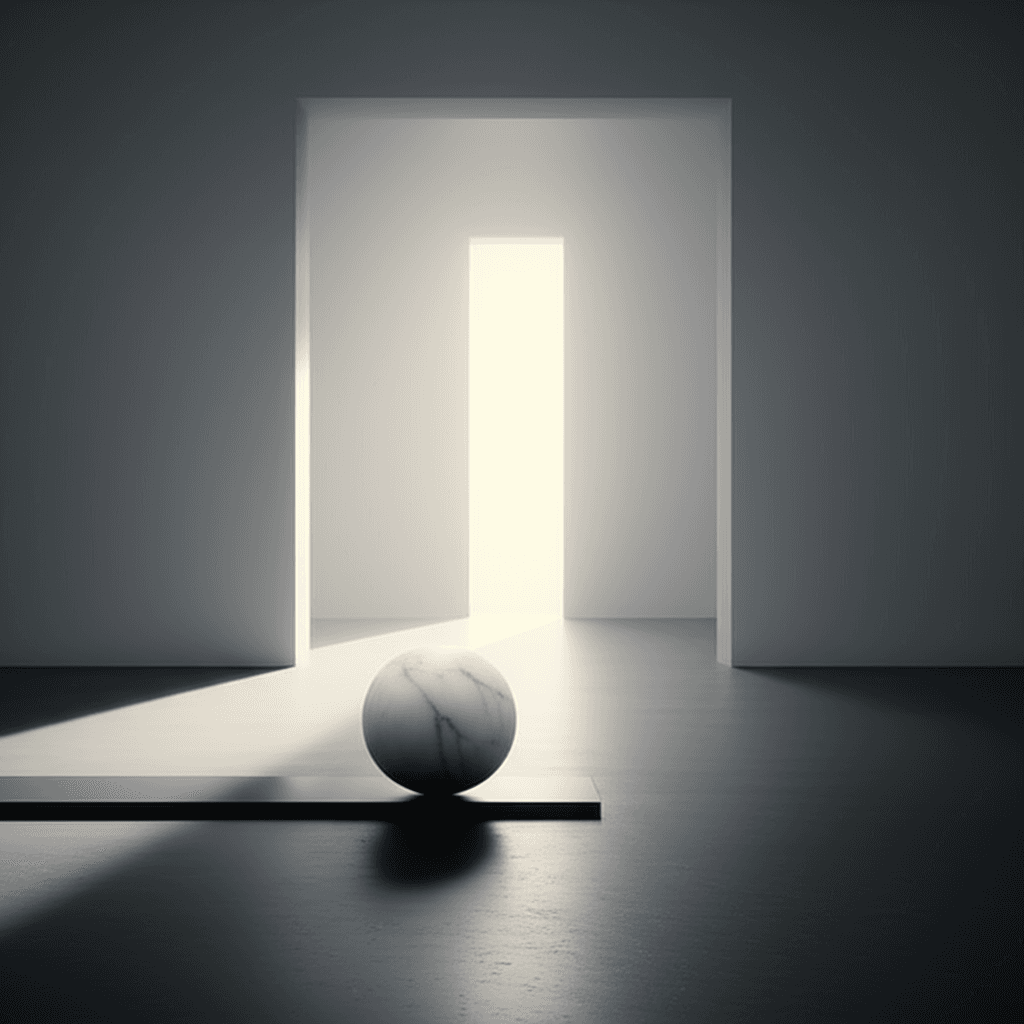

所谓完美,并非无可增加,而是无可删减。——安托万·德·圣-埃克苏佩里

从“增”到“减”的观念转身

这句名言提醒我们:完美并非把所有可能都堆叠起来,而是去到一个“删无可删”的临界点。由此,关注点从占有转向取舍,从充盈转向清晰。我们不再问还能加什么,而是追问哪一部分是多余的、哪一处会稀释本质。正因为删减需要判断力,它常比增加更难。于是,完美成为一种洞察:识别核心,保护能量,剔除噪声。

飞行员的证词:重量与生死的边界

顺着这一思路,回到圣-埃克苏佩里自身,他是邮航飞行员,深知每一克重量都关乎风险与可靠。《风沙星辰》 (1939) 记述的荒漠迫降与夜航,映照出一种工程直觉:多一分复杂,多一分故障点;减去冗余,反而提升可靠性。正因此,他的“减法之美”并非书斋推理,而是实践中的生存智慧——把飞机与人从不必要的负担中解放出来。

思想回声:大道至简与少即是多

进一步看,这一理念在思想史中多有回声。《道德经》48章曰:“为学日益,为道日损。”学问或许靠累加,而通达之道却靠剔除。到了现代,密斯·凡·德·罗以“Less is more” (1959) 概括建筑美学,迪特·拉姆斯则以“Less, but better”强调设计的克制。跨越文化与时代的合唱,指向同一要义:删繁不是贫瘠,而是让价值更聚焦。

写作与艺术:留白让力量更集中

承接此意,文学与书画尤能说明。海明威在《午后之死》(1932) 提出的“冰山理论”主张删去可删之笔,让水下七分的隐含意义托举水上三分的文字。中国清代郑板桥亦言“删繁就简”,以减笔求神韵。通过留白,读者的参与与想象被激活;通过克制,作品的重心愈发稳固。删减不是撤退,而是把注意力引向真正要紧之处。

工程与产品:反对功能堆叠的诱惑

在工程与产品实践中,这转化为可维护性与可用性。KISS 原则(20世纪60年代)与 Unix 的“只做一件事并做好它”(McIlroy, 1978)都反对功能膨胀,因为每新增一项都引入新的耦合、故障点与学习成本。相反,2001年 iPod 以转轮与少量按键完成主要任务,证明善用约束可以提升体验。删掉干扰,主路径因此清澈顺畅。

边界与误区:简约不是简化主义

然而,减法并不等于删到骨感或忽视多样需求。无差别地削减会牺牲可访问性、安全冗余或专业深度。真正的简约,是在理解用户情境与系统约束后,保留“必要的复杂度”。因此,减法更像精密雕刻,而非粗暴砍伐;它要求论证每一次删除的代价,并为关键环节留下恰当的回旋余地。

可操作的减法工具箱

因此,落地的方法可以具体而温和:其一,设立“减法清单”,逐项问——它是否服务于核心目标?是否与其他部件重复?其二,设“负指标”,如减少用户完成任务的步骤数、减少故障点。其三,做“反向评审”与可用性测试,用数据验证删除后的影响。最终,当一切删除都使系统更轻、更稳、更清晰时,便逼近了那种“无可删减”的完美。