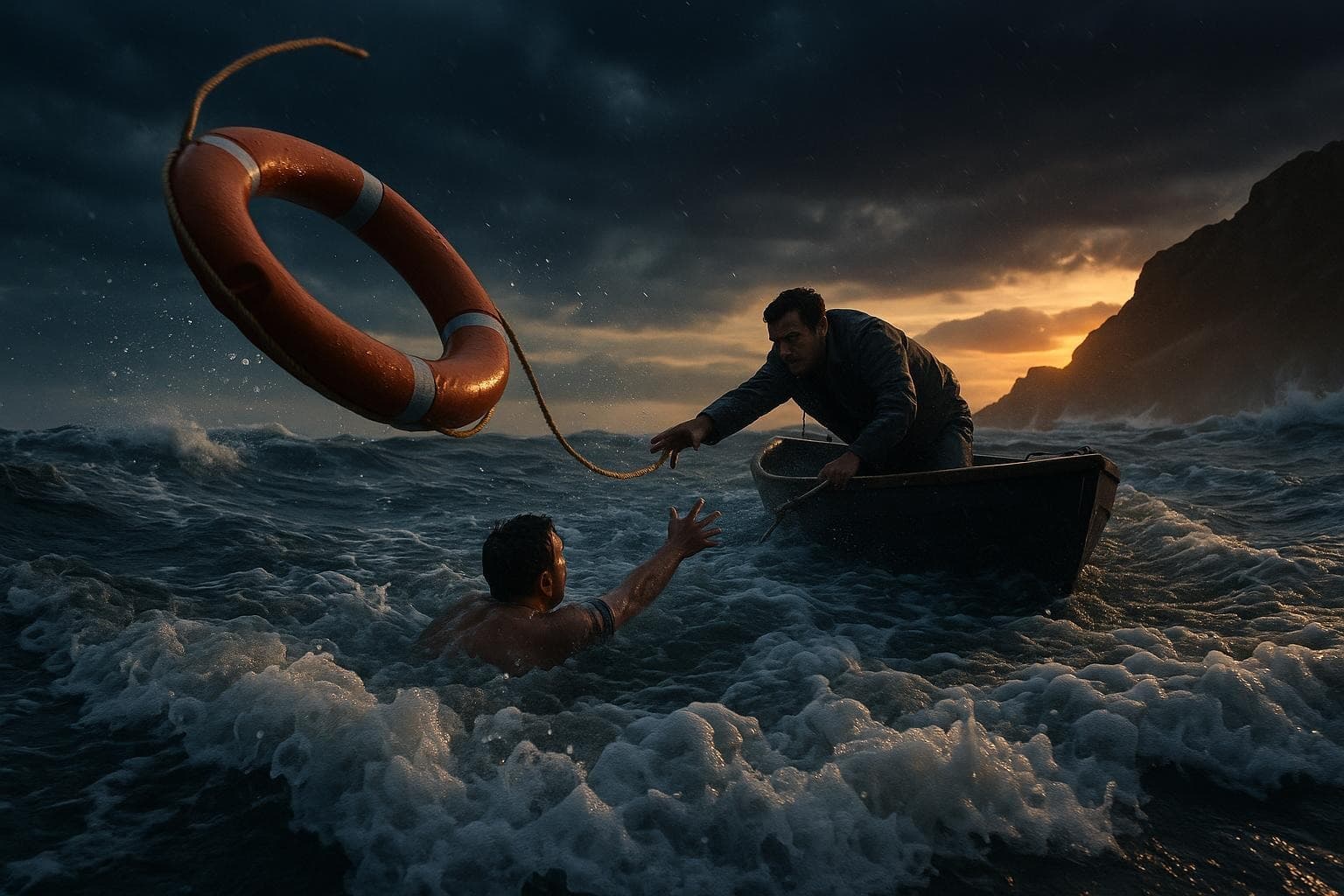

在溺水面前 行动胜过信条 人性为先

创建于:2025年8月26日

当一个人溺水时,无论他是牧师还是异教徒,我都不会浪费时间去争论他的灵魂。——钦努阿·阿契贝

行动优先的道德直觉

首先,这句话把焦点从教义之争移到生命的迫切。这种语气出自尼日利亚作家钦努阿·阿契贝,他在《瓦解》(1958)里也揭示信仰冲突如何吞噬具体的人。溺水的画面提醒我们:当性命垂危,讨论灵魂归属只会延误援手。换言之,道德的第一命令是止损与救助,其余问题可以稍后再答。

共同人性胜于身份标签

继而,古今伦理都为这一直觉背书。孟子曰“恻隐之心,人皆有之”(《孟子·公孙丑上》),说明见危扶助是人性本能;而《路加福音》10:25–37的“好撒玛利亚人”寓言,更以外族之手成就救助,显示身份并不妨碍怜悯。由此可见,阿契贝的断言并非反宗教,而是强调宗教之前的共同人性。

思想实验与文学互证

再者,现代思想给出了精确的推演。彼得·辛格在《饥荒、富裕与道德》(1972)提出“溺水孩子”思想实验:若你能轻易救起池塘中的孩子,弄脏衣服的代价不足以成为不作为的理由。这与阿契贝的比喻互相印证——先伸手,后辩论。文学层面,《瓦解》展示的正是当信条凌驾于人之苦难,社区如何瓦解。

人道制度的历史奠基

此外,制度也将这一伦理固化为原则。亨利·杜南在《索尔费里诺回忆录》(1862)呼吁“先救人”,促成红十字运动与国际人道法;其七项原则中的“人道、公正、中立”要求在战地按需要而非身份施救。由此可见,从战场到河岸,最小化伤害与按需分配,优先于任何教派立场。

急救伦理与专业实践

紧接着,医学实践提供了操作性的理由。心肺复苏的“黄金四分钟”说明时间就是生命;急救伦理中的“默示同意”默认先救治、后补签;各地“好撒玛利亚人法”鼓励见义勇为,降低救援者法律风险。因此,问卷式盘查信仰不仅无益,还可能构成二次伤害。专业的做法是评估、止血、呼救与持续监护。

舆论纷争与现实救助

与此同时,公共舆论常把精力耗在标签之争:难民、异教徒、外来者。阿契贝的提醒像一记急停,要求我们先处理可逆的生死,再讨论不可速成的理念分歧。无论是洪水救援还是疫情互助,行动的共同语言往往比口号更快建立信任。

将原则转化为日常能力

最后,把“先救人”落地,需要可习得的能力与制度配套:学习CPR与止血包的使用,捐助可靠的人道组织,参与社区的应急演练,并在社交媒体上少一点指摘、多一条求助信息的转发。先拉一把,再谈分歧——这正是阿契贝在急流边上为我们划下的道德基线。