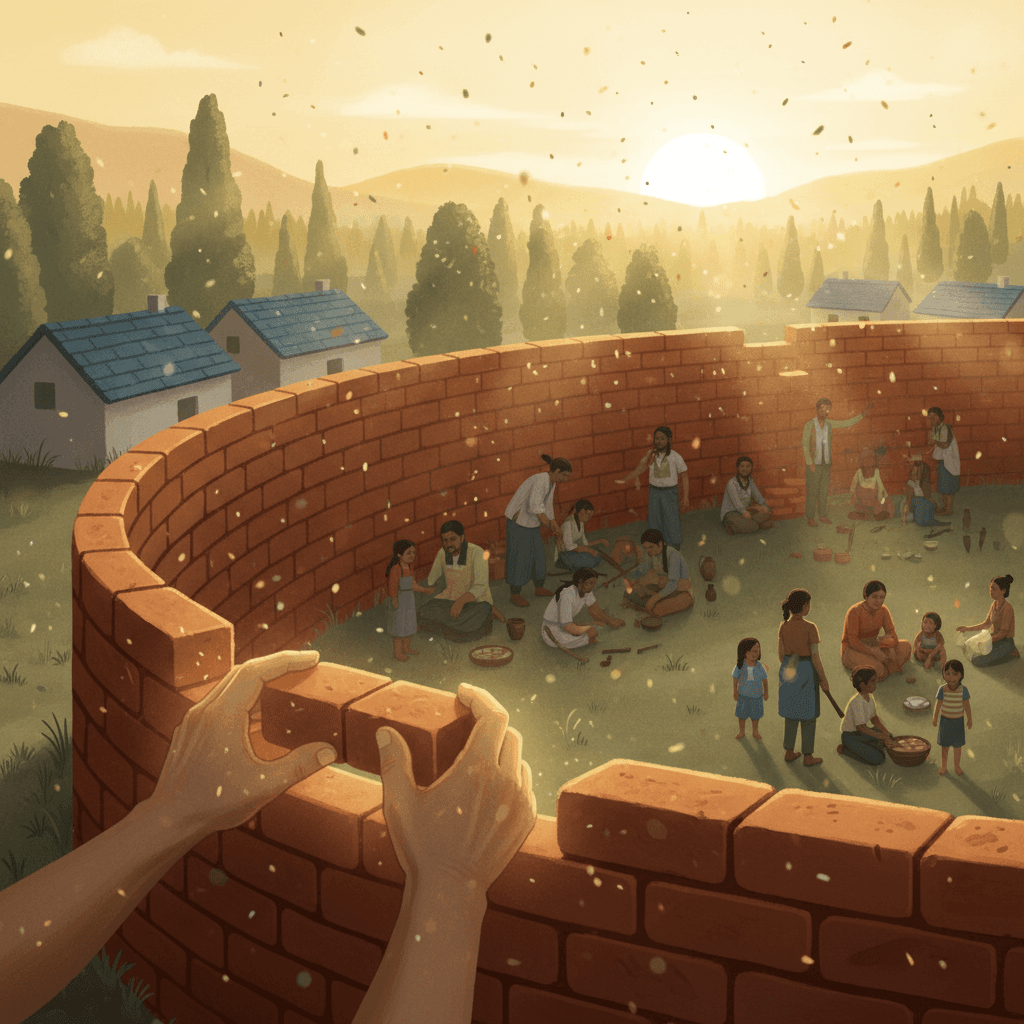

一砖一瓦 练就技能 坚墙庇护 众人共安 社区共荣 携手向上

创建于:2025年9月19日

像砌砖那样筑就技能;一堵坚固的墙能庇护许多人。——布克·T·华盛顿

从砖墙隐喻读出渐进之力

起初,华盛顿用砌砖来比喻习得技能,强调节奏、次序与可复检的质量。每一块砖都要对齐、抹缝、压实,否则看似迅速的堆叠终将坍塌。由此可见,真正的成长不是追求一跃千里,而是把每个基本动作打磨到可承重。更重要的是,墙体并非只为建造者自己,它能在风雨里庇护许多人,揭示了技能的公共价值与道德指向。顺着这个隐喻,我们回到华盛顿的教育实践。

塔斯基吉的砖:教育即生产

承接上文,华盛顿在《从奴隶中奋起》(1901) 记述塔斯基吉学生自制砖的经历:他们在田里找黏土,自己砌窑,多次试配配方后解决了砖在烧制中爆裂的问题。最终,砖既建起校园,也对外销售,为学校筹资并服务社区。学生在做中学,在学中做,体会到一砖一瓦的标准如何决定整面墙的可靠。这种以真实项目为载体的训练,把技能与责任感一起烧结起来,并自然引向对训练方法的更系统理解。

技能的砂浆:刻意练习与层级路径

顺势而下,心理学研究给出了砂浆般的关键成分。埃里克森在1993年提出刻意练习,强调明确目标、即时反馈、可承受难度与高频纠错的组合能最大化进步。德雷福斯兄弟的技能层级模型(1980)则描述了从新手到专家的五阶段,提示我们不要跳级:先把规则内化,再在情境中灵活运用。换言之,砖是动作,砂浆是反馈与时间;两者缺一不可。接下来,工程学为这种时间维度提供了直观比喻。

结构工程的启示:养护时间与复利效应

进一步说,砖墙的强度要靠砂浆养护,早期看似凝固却尚未达标。同理,记忆与技能也需要间隔重复与睡眠巩固。艾宾浩斯(1885)与后续的间隔效应研究,如Cepeda 等(2006),表明拉长练习间隔能显著提升长期保持。把微小改进按日累计,就会产生复利式的承载力,直到某一刻,墙不再只挡风,而能分担别人的重量。这也解释了为什么个人的精进会外溢到社区层面。

技能的外溢:何以一墙庇众

接下来,人力资本外部性揭示了庇护的机制。Moretti 在《地理与工作的再分配》(2012) 指出,高技能劳动力会提升周边人的生产率与收入,形成正向网络效应。更贴近生活的例子是合格的电工按规布线,减少火灾风险,整条街都受益。当一群人都以砖的标准对待自己的工艺,城市便拥有了更安全的基础设施与更可靠的服务。而要在不确定时代维持这种庇护,结构的可修复性尤为关键。

模块化与韧性:可修可扩的能力栈

因此,像砖结构那样的模块化学习能在冲击中保持韧性。塔勒布在《反脆弱》(2012) 主张把风险限制在小单元,通过小损失换取大吸收。T 型或 π 型能力把通用底座与若干专长层层砌起,使团队在岗位变动与技术更迭时可替可补、迅速重排。当每块能力砖都可替换、每道工序都可复盘,整面能力墙就具备了低成本维护与高效扩建的可能。继而,我们也需要可持续的培养管道。

行会传统与现代学徒:从分层到传承

回望历史,欧洲行会的学徒—帮工—师傅路径就是标准化的砌砖法。现代的德国双元制把课堂与企业岗位结合,OECD 的评估报告《Learning for Jobs》(2010) 指出其在降低青年失业与保留工艺质量方面成效显著。将此法移植到社区学院与职业学校,以真实项目、同伴评审与师徒反馈为核心,既能提升技能密度,也能把个人的墙体嵌入城市的承重结构。最后,让我们把视角拉回个体与初心。

以他人为尺:建墙亦建人

最终,华盛顿的箴言提醒我们:衡量技能的不仅是速度与光鲜,而是它能庇护几人。把每次练习当作一块经过敲打与校准的砖,把被服务者当作风雨中的行人;当墙足够厚、足够直时,建造者也在背风处获得尊严与安稳。由此,个人修炼与公共善彼此成就,技与德在同一面墙上合缝。