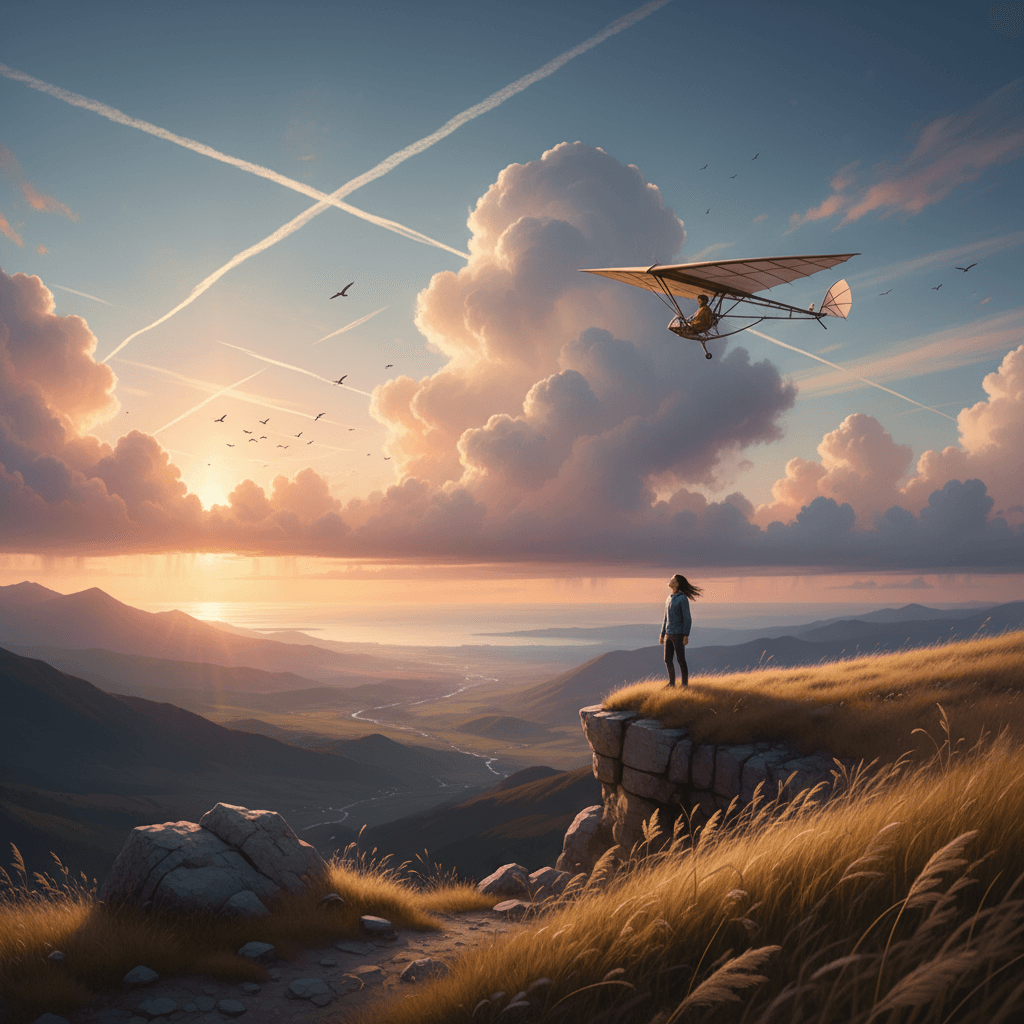

尝过飞翔 目光上举 心仍向天 渴望归返

一旦你尝过飞翔的滋味,你便会行走于大地,目光投向天空;因为你曾至彼处,亦将渴望重返彼处。——列奥纳多·达·芬奇

经验改变目光的方向

首先,这句话揭示了经验如何永久重排我们的注意力。第一次的“飞翔”不只是一桩事件,它像校准仪,改变了我们对地平线的基准线。自此,脚仍在地上,眼却本能地寻找更高的参照,因为“可能性”一旦被身体验证,旧的界限便显得暂时。由此可见,渴望并非空想,而是被体验点燃的回声。顺着这一线索,我们不妨回到创作者本人,看看这种上举的目光如何在他的一生中化为方法。

达·芬奇的天穹工程

达·芬奇的手稿充满向天的工学想象:从扑翼机到“空气螺旋”,再到《飞鸟手册》(Codex on the Flight of Birds,约1505)。这句名言常被归于他,虽然出处多有争议,但他关于气流、翼面与重心的笔记却清楚地说明:见过更高的可能,就很难满足于既有的限制。更重要的是,他将仰望转化为可检验的图解与原理,让灵感与实验互为脚手架。沿此思路,飞翔也成为一种古老的哲学隐喻——关于灵魂如何被提升。

飞翔的隐喻与灵魂之翼

在古典传统中,柏拉图《斐德罗》提出“灵魂生翼”的比喻,认为对真善美的直观会为心灵装上翅膀。类似地,《神曲·天堂篇》(1320)以上升的旅程描绘理解与爱如何把人从沉重中松脱。借这些叙述我们看到:所谓“飞翔”不仅是物理高度,更是认知与价值的跃迁。一旦体验过更广阔的视域,回到原处也会被重新定义。这正为现代心理学关于高峰经验与“回返渴望”的研究铺路。

高峰体验与“概览效应”

马斯洛在《宗教、价值与高峰体验》(1964)描述了瞬时却深刻的明朗时刻,往往带来持久的意义重排;契克森米哈赖《心流》(1990)则解释专注与挑战匹配时的自我超越。与之相映,宇航员在轨道上经历的“概览效应”——Frank White《The Overview Effect》(1987)——常使他们回到地球后投身环境与人类命运议题。可见,抵达过“彼处”的经验,会在“此处”的选择上留下清晰的向天倾向。下一步,历史技术的脉动提供了集体层面的证据。

从热气球到太空的回路

自1783年蒙特哥菲兄弟热气球升空,到1903年莱特兄弟首飞,再到1961年加加林环绕地球,每一次“飞起”都在地面上引发新一轮制度、教育与产业的重组。经验—渴望—再探险的回路不断加速,好比螺旋上升:回到地面并非退步,而是为下一次起飞储能。因此,如何在日常里保存那份上举的张力,成为个体层面的实践问题。

将仰望化为日常的技艺

答案或许并不神秘:把天空植入日常。将一次“飞翔”沉淀为可迭代的作品、仪式与同伴关系——记录、原型、复盘与共同体,让渴望获得可持续的形状。同时,允许“重力”存在:约束并非敌人,而是设计边界与创造张力的来源。如此,我们便能一边踏实行走,一边抬眼望天;正因曾经到过彼处,才更懂得如何从此处出发,再次抵达。