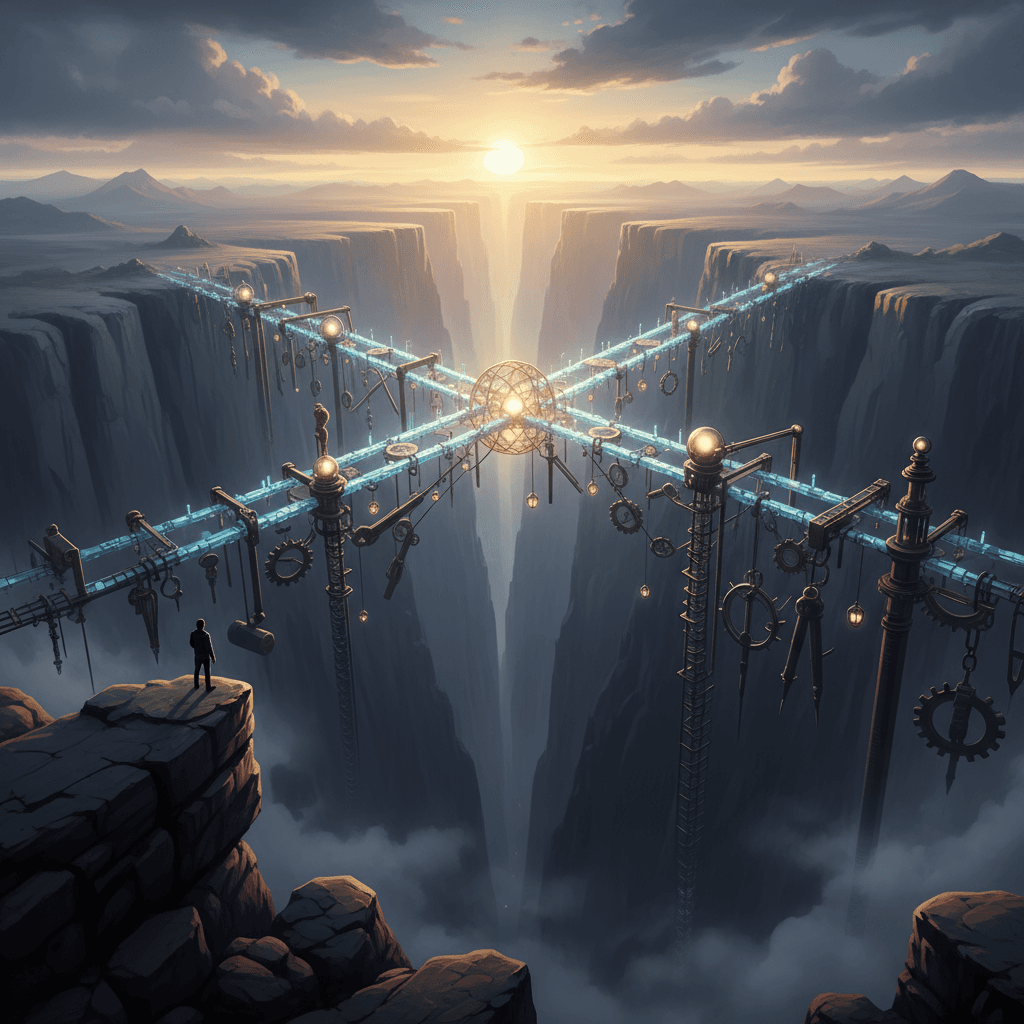

把你的问题化作桥梁,把你的疑虑化作建桥的工具。——詹姆斯·鲍德温

从阻碍到通道

首先,鲍德温这句话把注意力从“消灭问题”转向“跨越鸿沟”。问题并非墙,而是尚未铺设的桥面;疑虑也不是刹车,而是能校准方向的尺。只要把它们从心中的噪音转化为结构性的提问与检验,我们就获得了通往对方、亦通往自我的通道。于是,困境不再是停滞的理由,而成为建设的开端。

鲍德温的历史语境

继而,回望鲍德温的公共写作,这种“以问为桥”的策略尤为明显。《下一次火焰》(1963)以直面种族裂痕的连珠发问,逼迫读者在良知与历史之间找到可通过的跨度;而他在剑桥联盟与威廉·巴克利的辩论(1965)更是用问题把道德与制度连接到同一座桥面上。提问在此不为驳倒,而为抵达。

把怀疑当作工具

进一步,把怀疑工具化意味着给它装上刻度。苏格拉底的困惑状态 aporia 教人先承认“不知”,再以层层追问建起论证的拱;波普尔在《科学发现的逻辑》(1959)则把“可证伪”当作桥梁的荷载试验。于是,怀疑成为扳手与水平仪:调直偏见、拧紧论据,让通过者安全可靠。

教育中的搭桥之问

同时,在教育与社区对话中,问题是最牢的桥缆。鲍德温《给教师的谈话》(1963)倡导让学生以现实为教材,其义与保罗·弗雷雷《被压迫者教育学》(1968)遥相呼应:让学习从“谁受益、谁被沉默”的追问开始。纽约哈莱姆的一位教师曾把学生对治安的质疑,转化为数据采集与访谈的项目,疑虑最终连接了课堂与街区。

工程的隐喻与现实

回到物理的桥,隐喻并非虚指。布鲁克林大桥在华盛顿·罗布林病倒后,由艾米莉·罗布林接续统筹,面对潜水钟病、钢缆强度与工序风险的层层疑虑,她以测试、记录与复核把“担心”变成“规范”(可参见 David McCullough《大桥》1972)。技术上的每一处犹疑,最终都化作更稳的铆钉。

将理念化为行动

最后,把格言落地,可以遵循一套“搭桥工作法”:先列出核心问题与受众落差,画出需要跨越的河岸;再把疑虑清单化,逐条设计验证与最小试点;随后用指标评估通行量与承载力,依据反馈加固或改线。正如设计思维所言(Tim Brown《设计改变一切》2009),持续迭代,桥才走得稳。