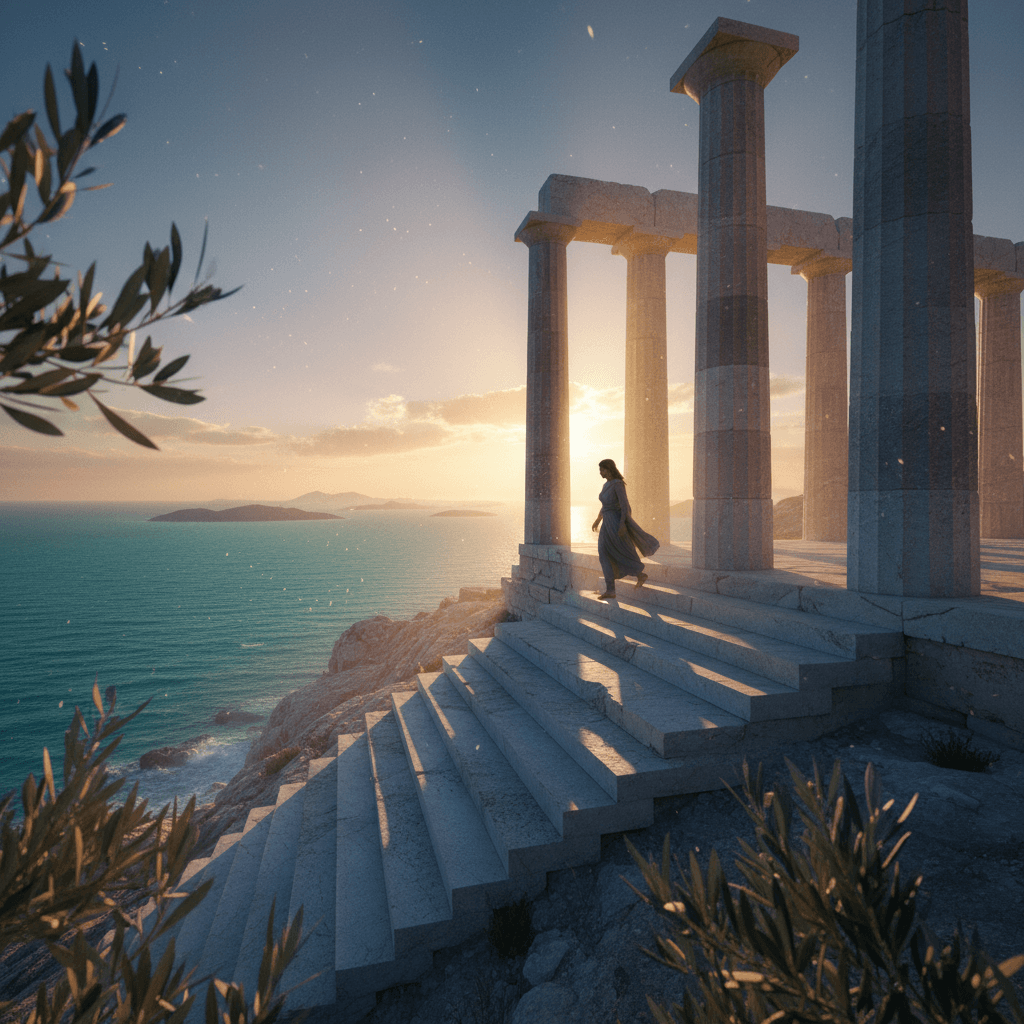

拒绝舒适边界 以刻意步伐 精进技艺 持续成长 铸就品格 通向卓越

创建于:2025年10月6日

拒绝舒适的边界;以刻意的步伐拓展你的技艺——亚里士多德

从舒适到技艺的起点

首先,拒绝舒适并非盲目吃苦,而是承认成长总在熟练之外的薄冰地带。亚里士多德在《尼各马可伦理学》中区分了德性与技艺:前者由习惯化行动塑成,后者(techne)是可教、可学、可反复操演的理性制作能力(卷VI)。因此,这句箴言把勇气与方法拧成一股绳:先走出熟悉的边界,再用可控、清晰的步伐推进,让不适转化为洞见。

刻意练习的结构

顺着这一思路,刻意练习提供了可执行的骨架:明确而微小的目标、专注而缓慢的重复、及时而具体的反馈,以及超出当前能力的可承受挑战。Ericsson 与 Pool 在 Peak (2016) 归纳,小提琴家并非靠更久的随意拉奏,而是用分解—标注—纠偏的循环逼近音准与节奏。由此,技艺的增长不靠模糊的热情,而靠可测的进步轨迹。

学习边缘与可承受难度

进一步地,维果茨基的最近发展区(Vygotsky, 1978)与 Bjork 的可欲困难(Bjork, 1994)共同指出:最佳提升发生在能力与难度相切的边缘。任务若太易,只会加深舒适;若过难,则坠入挫败。因此,将训练设在略超当前水位的区间,配以间隔复习和变式练法,能在不崩盘的前提下稳步跨越瓶颈。

反馈与教练的镜子

与此同时,外部视角是打磨盲区的快刀。Gawande 在 Personal Best (2011) 描述资深外科医生借助教练录像回放,依靠逐帧点评修正动作细节;Ericsson (2016) 亦强调即时、具体的纠偏比泛泛鼓励更能推动表征重组。无论是写作者的句法批注,还是程序员的代码评审,反馈把模糊的不适化为可操作的下一步。

步伐设计与恢复节律

然而,刻意不等于急促。Csikszentmihalyi 在 Flow (1990) 指出,挑战—技能的动态平衡需要张弛循环;Ericsson 的研究亦显示高水平者每日真正高质量练习仅能维持数小时。因此,以刻意的步伐意味着为每次冲刺配套恢复、回顾与整合,让神经与心智完成重建,而非被疲劳与噪音掩埋。

工匠故事的启示

转而看实践侧写,纪录片《寿司之神》Jiro Dreams of Sushi (2011) 展示了一种不张扬的刻意:从米粒含水量到握压节奏,师徒以微小改进累积非凡口感。这与亚里士多德的制作理性并行——用可重复的动作序列承载审美与判断,使价值沉淀在流程之中,而非停留在天赋想象。

从技艺到品格的闭环

最后,技艺的扩张会反向塑造行动者本身。亚里士多德认为我们因反复行动而成为某种人:多次执行审慎选择,审慎便成性格;多次完成高质量练习,专业就成身份。Dweck 的成长型思维(2006)补充了心理层面的支架:把挫折解释为信息而非评判。于是,拒绝舒适并非自虐,而是通往卓越与自我实现的理性路径。