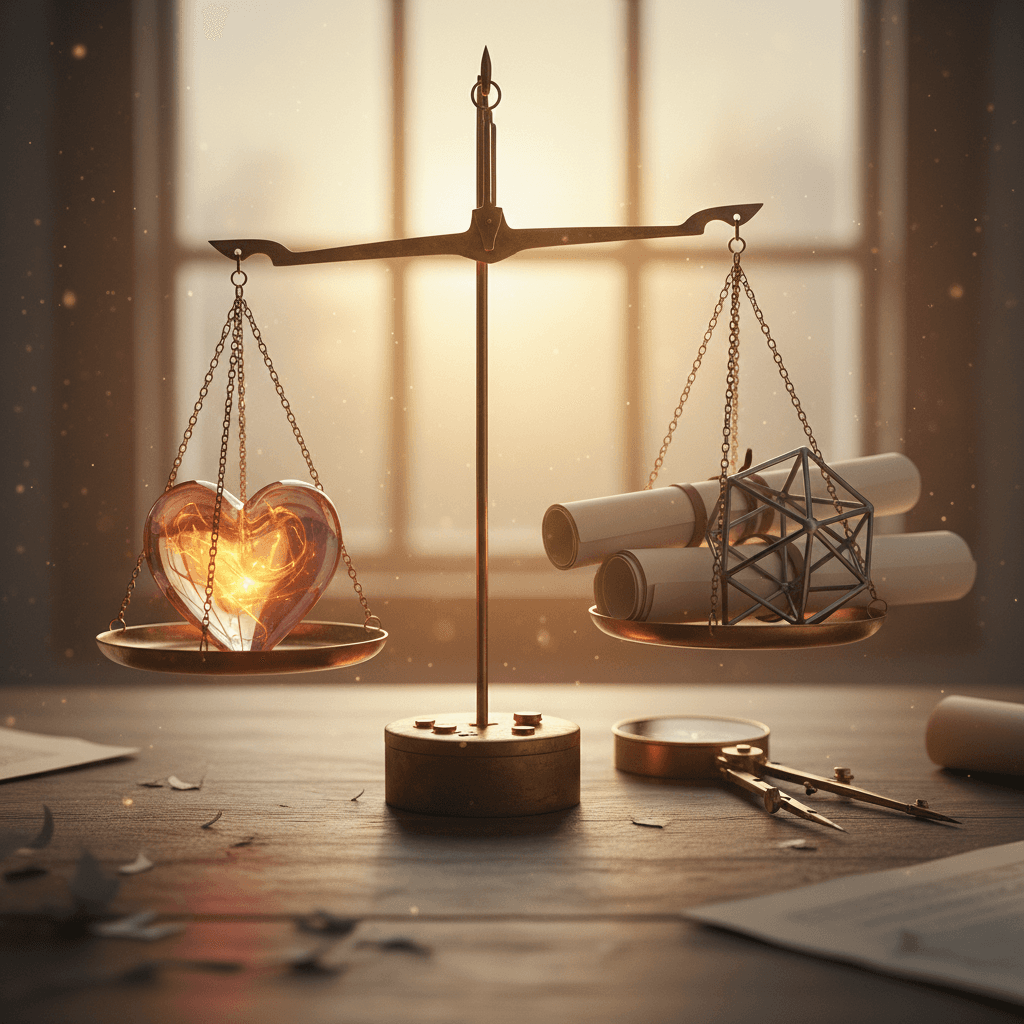

当 内心之工 与 理性计划 同等 重要

创建于:2025年10月9日

让内心的工作与头脑的计划同样重要。——纪伯伦

内心的工作:看不见的工程

从纪伯伦的提醒出发,我们首先要澄清何为“内心的工作”。它不是玄秘的自我感伤,而是对价值、动机与情绪的持续校准——把“我为何而做”与“我如何去做”对齐。纪伯伦在《先知》(1923)中写道,工作是爱被看见的形状;换言之,外在计划只有在承载内在意义时才会具有生机。内心的工作塑造动机的耐久性,让计划不只是可行,更是可欲。

计划的必要与不足

承接上述,理性计划提供路径与资源配置,它不可或缺;但仅有计划,常被现实的复杂性与人的惰性击穿。明茨伯格在《战略计划的兴衰》(1994)批评过“控制幻觉”:计划常忽略执行者的情绪能量与价值契合度。当目标与内心不粘合,精巧的甘特图也会在疲惫与抵触中失效。因此,计划需要情感驱动与意义牵引作为燃料。

思想传统的合唱

进一步回望传统,心与智的并重并非新见。王阳明在《传习录》中主张“知行合一”,把良知作为行动的火种;亚里士多德在《尼各马可伦理学》中强调实践智慧,要求情感被教化以成就合宜判断;苏菲传统则把心视作通向真理的灯,强调在行动中守护灵魂的清明。纪伯伦的诗性语言,正续接了这条跨文化的脉络:让心点亮路,让智铺平路。

科学视角:心与脑的合奏

同时,现代科学为这一直觉提供了证据。达马西奥在《笛卡尔的错误》(1994)通过“爱荷华赌博任务”揭示:缺乏情绪标记的人,即便算计精密,也难以作出良好决策。情绪为大脑加注“价值权重”,前额叶与边缘系统的协作,使我们不止会算,更会选。再加上戈尔曼的“情绪智力”(1995),我们看到绩效并非纯粹理性产物,而是心智整合的结果。

将内心工作纳入流程

因此,在实践层面,把内心的工作制度化尤为关键:每日三问(今天我在乎什么、我担心什么、我准备好放下什么);会议前的一分钟静心与意图声明;决策的双检表(数据证据+价值一致性);项目预演与复盘中加入情绪与能量版块;以及每周一次的书写或对谈,澄清动机与界限。这样,意义与计划才会在日常里彼此加固。

案例一线:创造与领导的交汇

接着看两个场景:一支设计团队在冲刺中卡壳,负责人暂停10分钟做“价值对齐圈”,让成员说出此迭代最想守护的一件品质。结果他们删掉了三项旁枝需求,交付准时且满意度更高。另一个来自实践者口述:乔布斯在斯坦福演讲(2005)强调直觉与心的指引,随后将产品路线压缩到少数“真正热爱的事”。在两例中,心的取舍为智的排序提供了依据。

平衡术:感性与冲动的区分

最后,内心的工作并不等于跟随情绪起舞。可行的平衡是:用感受提出假设,用理性检验边界。设置24小时的重大决策冷静期;为直觉写下可反驳条件;用小规模试验降低代价;并在团队中设“唱反调者”检视盲点。如此,心提供方向与动机,脑确保路径与节奏,两者相互牵引,形成可持续的行动力。