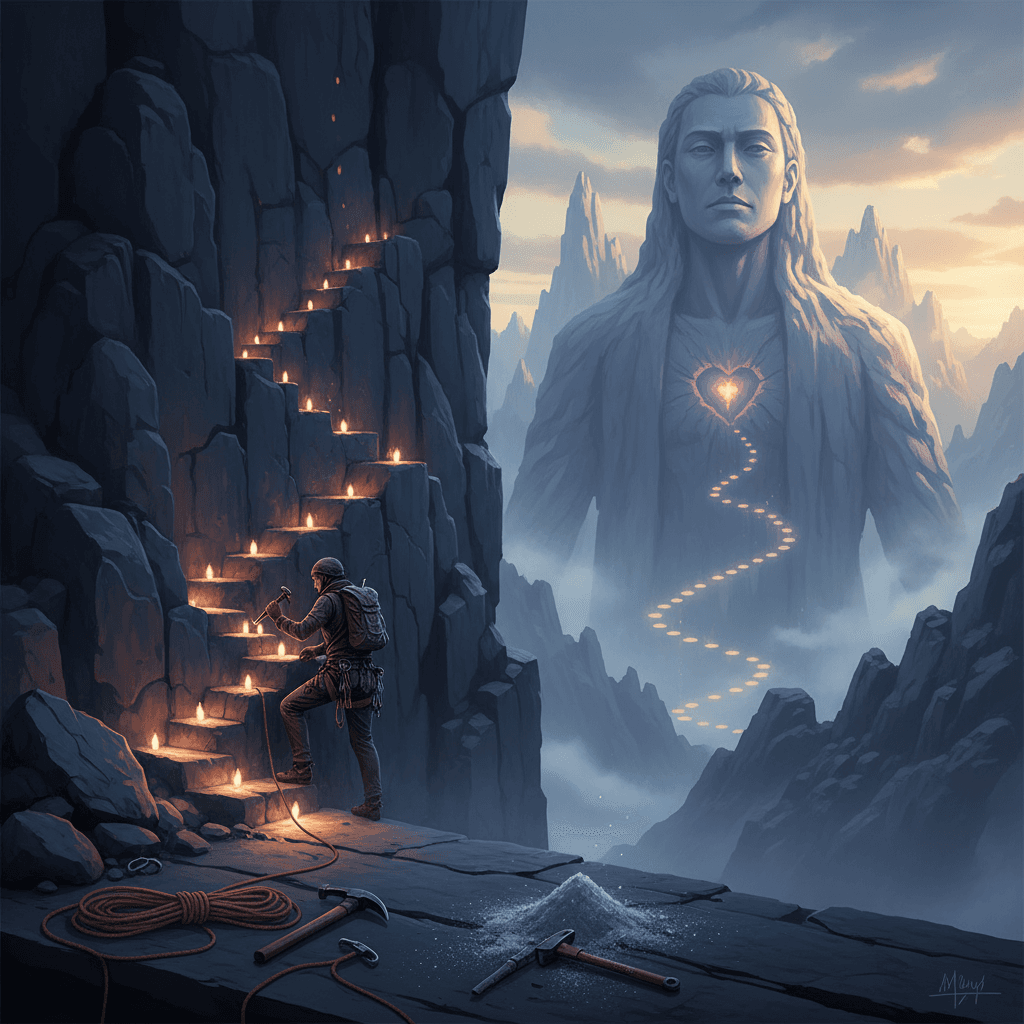

Hábito y valentía: cómo esculpir lo extraordinario

Convierte los pequeños actos de valentía en un hábito; el hábito esculpirá lo extraordinario. — Virginia Woolf

De lo pequeño a lo notable

Para empezar, la sentencia convoca una imagen simple y poderosa: actos diminutos de valentía que, repetidos, dejan huella. No se trata de gestas heroicas, sino de eludir la evasión cotidiana y dar el paso que hoy cuesta un poco. Al convertir ese impulso en rutina, el miedo pierde filo y lo extraordinario deja de ser un golpe de suerte para volverse una consecuencia. Esta progresión, del gesto breve al logro amplio, reencuadra la excelencia como un proceso acumulativo más que como un destello puntual. Para sostener esta promesa, la tradición ética y la psicología ya anticiparon las bases.

Aristóteles, James y la lógica del hábito

En la Ética a Nicómaco (c. 350 a. C.), Aristóteles explica que las virtudes se adquieren por habituación: se es valiente haciendo actos valientes hasta que el carácter se conforma. Siglos después, William James en The Principles of Psychology (1890) llamó al hábito el gigantesco volante de inercia de la sociedad, porque estabiliza y dirige nuestras acciones. Ambas visiones convergen: la repetición no solo refuerza conductas, también modela la identidad. Este sustrato filosófico cobra fuerza cuando miramos cómo el cerebro consolida lo que repetimos.

Cerebro y repetición: la valentía se entrena

La neuroplasticidad refuerza circuitos usados con frecuencia; los ganglios basales ayudan a automatizar secuencias, reduciendo el esfuerzo consciente. Un estudio en European Journal of Social Psychology (Lally et al., 2009) halló que formar un hábito puede tomar de 18 a 254 días, con una media cercana a 66, y que la consistencia pesa más que la perfección. Wendy Wood estima que cerca del 43% de nuestras acciones diarias son automáticas (Good Habits, Bad Habits, 2019), lo que sugiere un amplio margen para instalar microvalentías como respuestas por defecto. Con esta base, conviene aterrizar la idea en una escena cotidiana.

Una microvalentía aplicada al trabajo

Pensemos en Lucía, que evita hablar en reuniones. Durante un mes adopta una regla mínima: formular una pregunta breve al inicio de cada sesión. Al principio su voz tiembla; al cabo de dos semanas, el ritual se normaliza y su ansiedad desciende. A la tercera, ya propone una mejora; un mes después, lidera un pequeño piloto. La valentía, así entrenada, deja de depender del ánimo del día. Lo relevante no es la espectacularidad de cada acto, sino su continuidad, que prepara el terreno para desafíos de mayor calibre.

Diseñar el bucle: señal, acción, recompensa

Para consolidar estas microvalentías, el bucle señal–rutina–recompensa resulta decisivo (Charles Duhigg, The Power of Habit, 2012). Diseñar señales claras —ver la agenda de la reunión, recibir una notificación de calendario— activa la rutina mínima —anotar y decir una pregunta— seguida de una recompensa breve —marcar el logro o tomar una respiración profunda— que ancla el ciclo. Las intenciones de implementación de Peter Gollwitzer refuerzan la consistencia: si aparece la señal X, entonces ejecuto la acción Y (1999). Así, el coraje deja de ser esporádico y se vuelve un mecanismo confiable.

Virginia Woolf y la constancia creadora

Por último, la propia vida literaria refuerza la tesis: en A Writer’s Diary (1953), Virginia Woolf registra jornadas metódicas de escritura y paseos que sostuvieron libros como Orlando o The Waves. La disciplina no anuló la inspiración; la hizo probable. Del mismo modo, Un cuarto propio (1929) reivindica las condiciones materiales y los hábitos que permiten que la obra emerja. Cuando los pequeños actos de valentía —ponerse a la página en blanco, defender una idea incómoda— se hacen hábito, el resultado deja de parecer milagro y se vuelve obra. Así, el hábito, con paciencia, esculpe lo extraordinario.