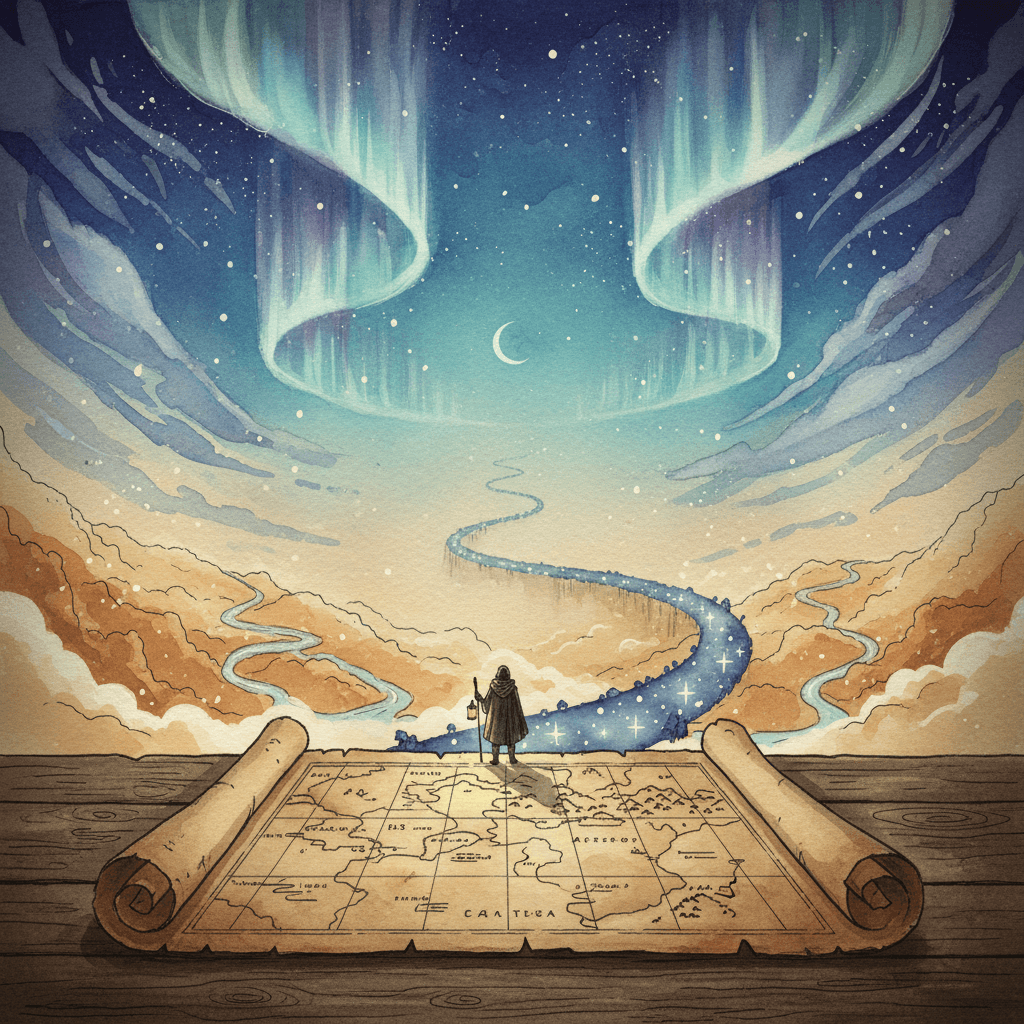

绘制一张奇妙的地图,然后远行至边缘之外。 — 纪伯伦

召唤与隐喻

纪伯伦以“地图”与“边缘”写出一种温柔而坚定的召唤:先以想象为经纬,勾勒可行之图,再以脚步去证伪并扩容。这种两步法既承认理性的必要,又不把理性当作终点;相反,它把理性变成一枚罗盘,指向不可预知的海面。顺着这个隐喻,我们会发现,真正的旅途并不止于边界,而在越界的瞬间才刚刚开始。

地图的历史边缘

回望历史,地图的“边缘”既是知识的框线,也是想象的留白。托勒密《地理学》(约公元150年)以经纬网组织已知世界,却在未知处沉默;至麦卡托世界地图(1569),海行者得以直线测向,边缘因此变成可被丈量的目标。一些早期地球仪甚至写下“此处有龙”(如亨特–莱诺克斯地球仪,约1510),以怪兽守护未知。正因如此,边界既令人畏惧,也诱发出发的勇气。

先绘后行的方法

承接这种理解,“先绘制,再远行”是一种实用策略:把地图当作假设,再用旅程做实验。科日布斯基在《科学与理智》(1933)提醒我们:地图并非领土,因而必须不断修订。设计思维也主张“先原型,后验证”(Tim Brown, Change by Design, 2009),用低成本图景抵达更好的问题定义。于是,地图成了可迭代的判断框架,而不是一纸定论。

心智的“认知地图”

进一步看,人类为何需要先绘图?心理学给出线索。托尔曼在“老鼠与人类的认知地图”(1948)中发现,个体会在脑中形成空间与路径的内在表征;后来O’Keefe(1971)发现海马体“位置细胞”,而Moser夫妇(2005)提出“网格细胞”,说明我们确实以神经坐标感知未知。因而,绘图像是在心内预跑一遍旅程,让身体的远行有了可启动的神经地形。

越界的伦理与风险

然而,越界不等于无边。历史上的某些“探索”曾以征服之名越过了道德线,给他者与生态带来长久创伤。为此,地图应同时标注价值坐标:哪些区域属于他者、公共或脆弱生态,哪些行为需要许可与互惠。阿尔多·李奥波德在《沙乡年鉴》(1949)提出“土地伦理”,提醒旅人把自然视为共同体成员。如此,超越不再是掠夺,而是更大尺度的联结。

绘制个人行程图

因此,实践上可从一张“奇妙的个人地图”开始:以五个坐标定位——价值(我在乎什么)、能量(什么令我兴奋)、技能(我可带来何种稀缺)、社群(谁与我同行)、未知(我愿意拿什么去换取不确定)。随后以微远行验证:设定两周的最小探险,用可承受的成本去跨过一条小边界;再依据反馈迭代(Ries, The Lean Startup, 2011)。

归来与再制图

最终,越界并非终点,而是循环的节点。坎贝尔在《千面英雄》(1949)谈到“带着灵药归来”,意味着把边缘所学带回中心,重绘旧地图的空白与误差。新地图又将引发下一次出发,如此往复,个人与世界都在每一次迭代中被温柔而坚决地扩大。于是,纪伯伦的句子落在行动上:画、走、改,再走向更远的边界之外。