拒绝接受 改写现实 从不可忍到主动改变 重塑边界 召唤能动性

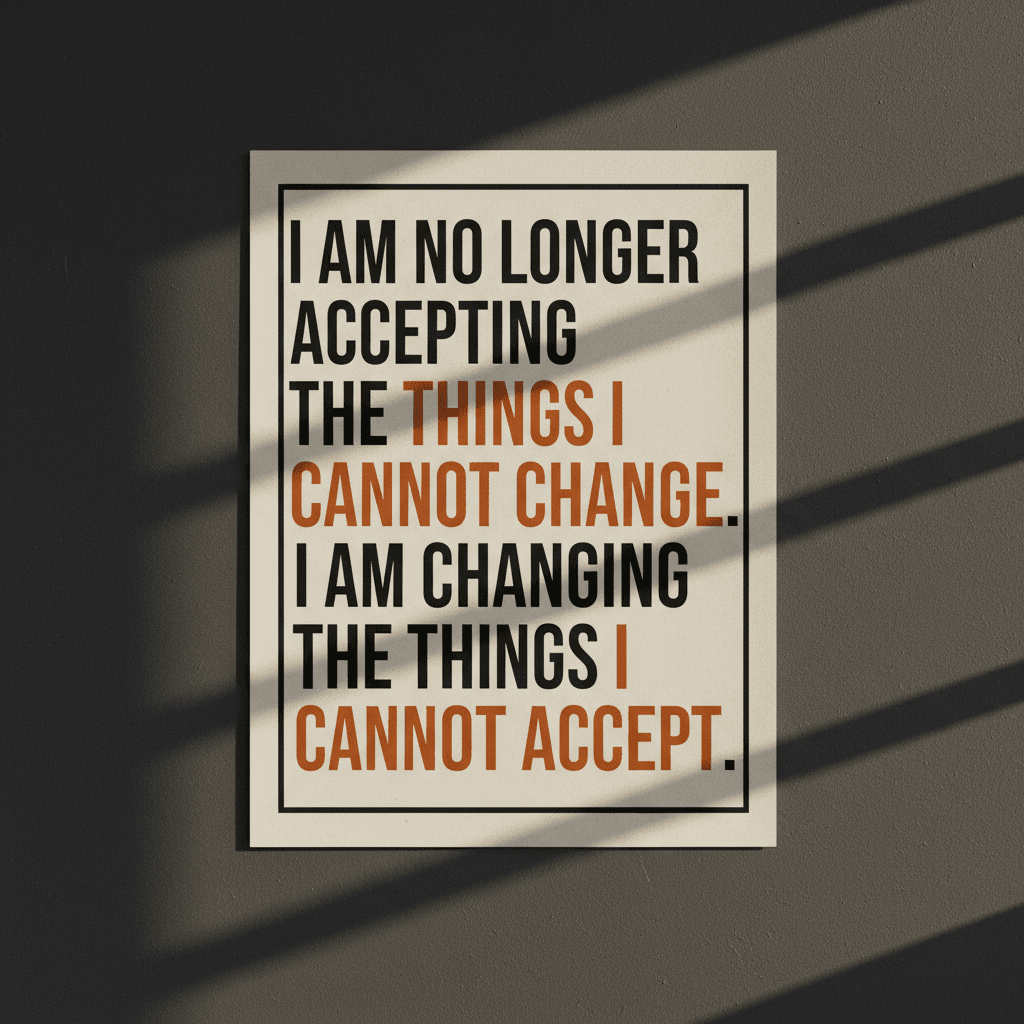

我不再接受那些我无法改变的事情。我正在改变那些我无法接受的事情。 — 安吉拉·Y·戴维斯

句式反转与能动性

这句话以对称的反转拆解“无能为力”的神话:前半句终止消极接受,后半句把“不接受”转化为行动命令。否定不再是情绪,而成为方法;拒绝意味着重新定义问题边界,并据此分配注意力与资源。由此,一个以无法为名的世界,开始被可行的步骤重写;接着,让我们回到她的实践现场。

历史语境:戴维斯的实践

在1970—1972年被通缉与羁押后,戴维斯在“解救安吉拉”运动中见证拒绝的聚合力量;她最终于1972年无罪释放。她在《自传》(1974)与《监狱是否过时》(2003)中,以废除主义视角主张:当监狱—工业复合体不可接受,就去改变它的存在逻辑。这一历程把口号落地为制度批判;由此,个体“不接受”的火花,常以集体形式燃起。

从个体拒绝到集体行动

罗莎·帕克斯于1955年拒绝让座,将私人的不接受变成蒙哥马利公交抵制的公共议程;同样,石墙事件(1969)把边缘群体的愤怒转换为持续的权利运动。这些案例显示,拒绝是议题设置权的起点,而组织化则把起点延伸为政策与文化的改变;然而,行动的持续性还取决于心理与认识的转变。

心理学与觉悟:打破无力感

塞利格曼对习得性无助(1967)的研究揭示,长期受挫会生成“无法改变”的幻觉;班杜拉的自我效能(1977)则提示,小步成功能重建能动性。与此并行,弗雷勒《被压迫者教育学》(1970)提出的意识化,把体验转译为批判语言。于是,不接受获得了认知支点;但能动性需要被伦理与策略框住,方能扩大正当性。

伦理与策略:如何改变

金恩在《伯明翰监狱来信》(1963)阐明非暴力抗争的四步法:收集事实、协商、自我净化、直接行动;吉恩·夏普《非暴力行动政治学》(1973)则列举具体战术。它们提醒我们:拒绝不可接受,并不等于任意而为,而是以透明、可验证与可承担的方式升级冲突;沿着这条路径,口号才能成为可复制的方法。

当代应用与回响

#MeToo(2017)把“不可接受”的性骚扰命名、聚合并制度化改进;全球气候罢课(2019)则以数据与亲历推进更高减排承诺。两者共同验证:当我们不再接受,就必须设计改变的机制——从证据、叙事到联盟。于是,戴维斯的话语不止是宣言,更是一张通往明天的施工图。