当语言失语,色彩与形状言说

我发现,我可以用色彩与形状表达一些无法以任何其他方式表达的东西——那些我找不到词语去表达的。——乔治娅·欧姬芙

开场:言语之外的领域

欧姬芙的自白直指经验的缝隙:有些情绪、记忆与感官回响拒绝进入语词,却愿在视觉中落脚。于是,绘画不再是文字的替身,而是另一种原生的“母语”。从这里出发,我们理解到艺术并非装饰性的附庸,而是为难以言说者提供居所的必需品。

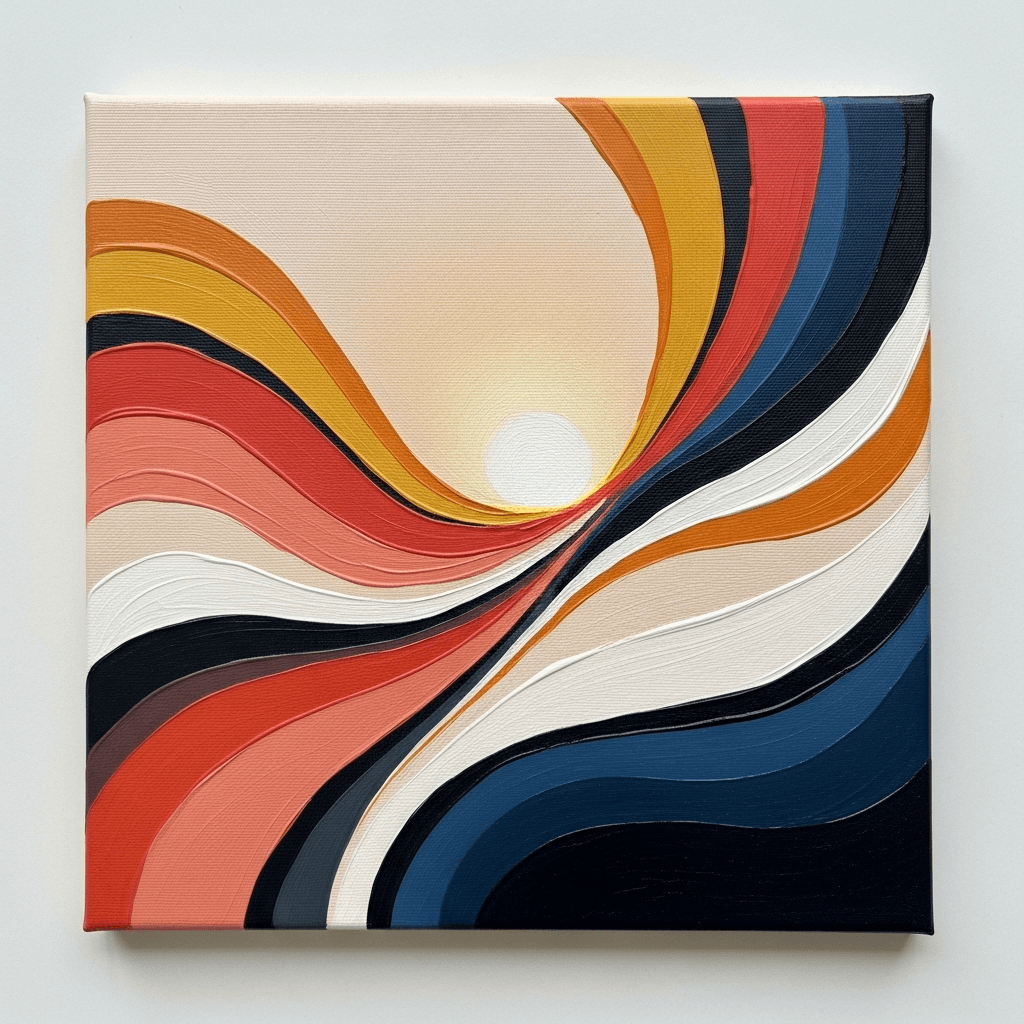

视觉语法:色与形的句法

顺势而下,色彩与形状构成了一种非线性语法:冷暖如语气,明度似重音,曲直与节奏担纲句式。康定斯基在《论艺术的精神性》(1911) 指出,色与形能直接震动“内在之声”。格式塔心理学亦显示,我们自然以整体感知关系与张力,从而让画面像句子般“可读”。

欧姬芙的画布见证

转向个案,欧姬芙以作品证明这门语言的可说性。《蓝与绿的音乐》(1921) 将声响译为色块与韵律,像是把乐句折叠成视觉的呼吸;《黑色鸢尾花》(1926) 则在放大的花瓣中安置亲密与静默,而非单纯的象征挑衅;晚期《云上之天 IV》(1965) 用重复的白云单元,逼近辽阔与时间的弥散。这些“句子”没有主语,却直抵感受。

心理学的支撑与共感

再看证据链,阿恩海姆《艺术与视知觉》(1954) 说明形式本身携带意味:重量、方向、平衡会被身体直觉读取。部分观者还呈现跨感官联结,将声音、触感与色彩对应起来。更重要的是,艺术治疗实践(如 Edith Kramer《作为治疗的艺术》(1971))表明,当语言冻结时,创作能解冻情绪;画面像安全的容器,允许复杂情感被“看见”而非被“解释”。

哲学视角:沉默为何可说

与此同时,哲学也提供框架。维特根斯坦在《逻辑哲学论》(1921) 叮嘱“对于不能说的,人必须保持沉默”,而欧姬芙补上一句:沉默并非空白,视觉可以代言。苏珊·兰格在《哲学的新钥》(1942) 区分“非命题的象征”,指出艺术以形态呈现逻辑——它不证明,却能显示;不下判断,却能组织意义。

文化回声:留白与气韵

进一步看跨文化回声,谢赫《六法》里的“气韵生动”与水墨的留白,早已把不可言传之“势”安置在形与空之间。与欧姬芙同调的是:真正的表达常发生在边界——在笔触与沉默、实体与空白之间的呼吸里。由此,视觉语言显得普世而不需翻译。

结语:让视觉承担不可言说

因此,当语言让步,不必焦虑。让色与形先行:在设计中调和对比以传递氛围,在数据可视化中用结构讲述因果,在日常笔记里以线条标注情绪。保罗·克利在《教学素描》(1925) 提醒我们“让线去散步”,而欧姬芙补课:让色彩同行,带回那些无从言说却真实存在的东西。