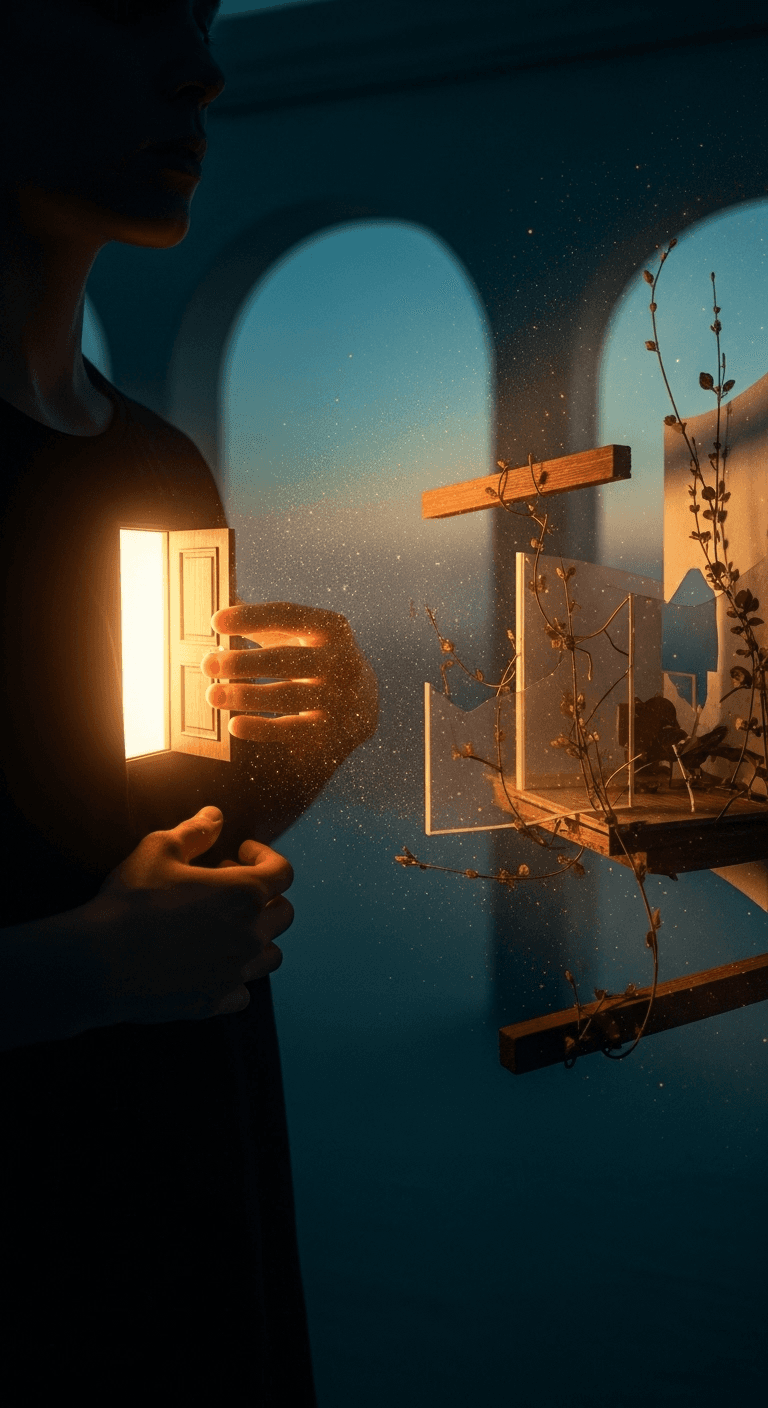

打开你心中那扇希望守候的门;迈步而入,建起门后那间屋子。——鲁米

门与屋的隐喻

鲁米把希望比作一扇“在心中”的门:它并非外求的入口,而是内在可能性的阈限。推门,是承认自己仍有可走之路;迈步,是对未知的允诺;而“建起门后那间屋子”,则把刹那的勇气转化为可居之处——一种可反复依靠的秩序与温度。 由此,格言从情感召唤走向行动结构:先召唤,再穿越,终至营造。这一连续性提示我们,真正的希望不仅点亮方向,更提供栖身之所。

从愿望到路径:希望理论

心理学家C. R. Snyder的“希望理论”指出,希望由“意志力”和“路径力”构成(Snyder 1994/2002)。门象征意志力——我愿意并且值得;屋子对应路径力——我能规划并持续执行。两者缺一,便只剩空门或空屋。 例如,失业者若设定每日三通求职电话,并预先写好两套替代方案,就把“推门”的刹那决心,变成“砌墙”的可重复动作。由此,愿景得以落地。

苏菲的实践之路

在苏菲传统中,“记念”(dhikr)与“聆听/旋转”(sama)帮助修行者转向内在之门;而日常的礼仪与品格修炼(adab)则构筑可居之屋。鲁米《玛斯纳维》(约1258–1273)开篇“芦笛序”诉说与本源分离的渴望,正是推门的第一声长叹。 当心转而记念,门被轻启;当身行合一,屋渐成形。精神体验与日常秩序相互嵌合,令希望不再转瞬即逝。

鲁米寓言的照见

《玛斯纳维》中“豆子与厨师”的故事写道:豆子在锅中哀诉,厨师却说,沸腾能让其更入味。寓言揭示:热与痛未必毁灭,常是成熟的火候。希望并非逃避火,而是让火为我所用。 因此,建屋之人不畏风雨:逆境成梁柱,挫折作砂浆。门内的空间,正是在试炼中被慢慢抹平与加固。

成长心态与意义指向

卡罗尔·德韦克的“成长型心态”强调能力可被练习塑造(Dweck 2006),对应“日日砌一砖”的耐心;维克多·弗兰克尔指出意义感能支撑人在极端处境中存活(Frankl 1946),为屋内点起长明灯。 再配以“如果—那么”实施意图(Gollwitzer 1999),如“如果我想退缩,那么先完成五分钟练习”,即为屋子装上自动点灯的开关,使希望更可操作。

逆境的建筑学

以建筑隐喻展开:地基是价值观,梁柱是边界感,炉火是稳定仪式,窗户是感恩清单,通风是允许哀伤流动。克里斯托弗·亚历山大的《模式语言》(1977)提醒我们,以可重复的好做法堆叠出宜居空间。 如此,屋不必宏伟,却可温暖;形式服务于生命节律,令希望从装饰变为结构。

共同体:与人同住的房间

门后的房间若仅容一人,终会逼仄。哈佛成人发展研究(Harvard Study of Adult Development, 1938–至今)显示,高质量关系是长期幸福与健康的重要预测因子。可见,希望的屋子也需要同伴的炉火与椅子。 有时,别人替我们把门掩好;有时,我们为后来者留一盏灯。互为守候,屋才真正成家。

把希望落成日常

最后,把“进入”变成“居住”。每天固定一段静心或书写(如《艺术家之路》的晨间写作,Cameron 1992),每周一次回顾,配合“改善”(Kaizen,今井正明 1986)式的微改进,以1%的步幅持续砌墙。 当门后的屋子有了桌椅与时刻表,鲁米的召唤便化为可行的生活:推门、入内、点灯、久居。希望于是在住所中,学会守候我们。