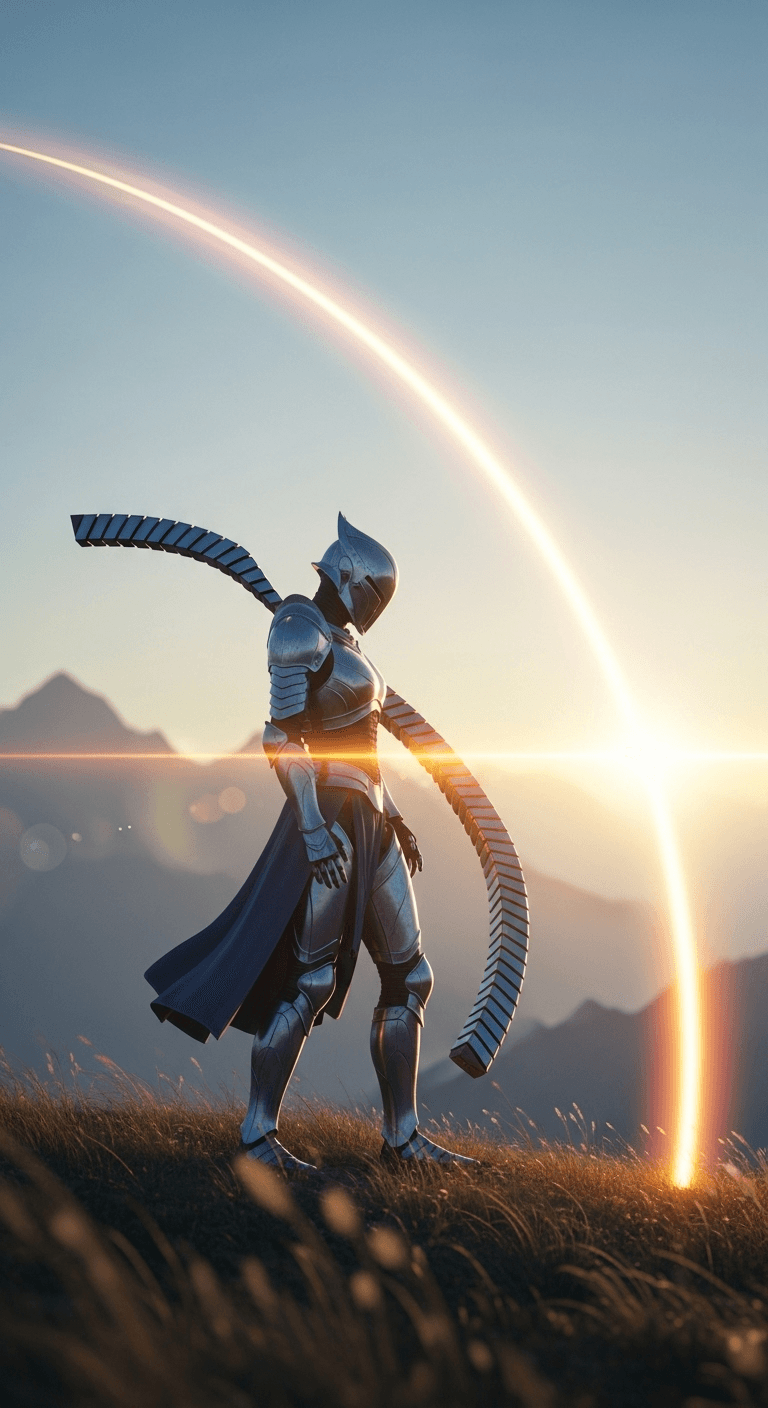

把你的信念当作盔甲穿在身上,但也要让它足够灵活,能为真理而弯曲。—— 德斯蒙德·图图

盔甲的隐喻:为何需要坚守

在纷繁世界里,信念像盔甲,给予边界、归属与勇气。没有这层护甲,我们在冲突与不确定面前容易退却。道德心理学者海特在《象与骑象人》(2012)指出,人们往往先凭直觉做出道德判断,再以理性为之辩护;坚守能避免随波逐流,也能在压力下保持一致性。 然而,盔甲若过硬,就会限制行动,甚至把我们困在错谬里。正因如此,坚守必须与可塑并存。

可弯的钢:韧性与开放的张力

要让盔甲可弯,关键在于把信念视作可检验的假设,而非不可触碰的身份。波普在《科学发现的逻辑》(1934)强调“可证伪性”是接近真理的路径;这意味着我们应主动暴露信念于反例和新证据。 同时,德韦克《终身成长》(2006)表明,成长型心态能让人把纠错视为能力提升而非自我威胁。由此,坚韧与开放便不再互斥,而是共同构成“柔韧的钢”。

历史镜鉴:从固守到修正

回望历史,刚愎自用常使文明付出高昂代价。《周易·系辞》有言:“穷则变,变则通,通则久”,提示原则的长久需经由变通来维护。 伽利略在《两种世界体系的对话》(1632)以观测与逻辑挑战地心说,最终科学共同体为证据而转弯;而塞麦尔维斯的手卫生证据曾遭抵制,延误了对产褥热的拯救,反衬出拒绝弯曲的代价。历史因此告诫:为真理而改正,是对原则的最高忠诚。

公义与和解:图图的制度实践

更具体地说,图图在南非真相与和解委员会(1996–1998)的实践,展现了“坚守中的柔性”。他对人的尊严与非暴力立场不动摇,但在司法路径上引入条件特赦:以完整供述换取有限赦免,使真相得以浮现,同时避免社会撕裂。 这种安排并非妥协正义,而是让制度为真相弯曲,从而更贴近整体公义。事实表明,坚守价值与适度灵活可以相互成就。

认知工具:让信念对齐真相

更进一步,认知层面的具体工具可以将此格言落到实处。贝叶斯更新(Thomas Bayes, 1763)提醒我们按证据强度调整信念,泰特洛克《专家的政治判断》(2005)与《超级预测》(2015)则显示:主动寻求反证、进行“钢人化”对手观点者,预测更准。 在组织中,预演式“事前验尸”(premortem,Klein, 2007)与小规模A/B测试,能在低成本下检验假设,促使团队在保持方向感的同时,及时为真相转向。

日常践行:边界与变化之间

因此,日常实践可遵循三步:先写下“不可让步的价值”与“可修订的信念”,再为后者设定触发条件;其次,定期与持异见者对话,尝试用对方最强表述重述其观点;最后,以“暂定—验证—迭代”的节奏行事,让每次纠偏成为自我强化。 如此,我们既让信念成为抵御混乱的盔甲,也让它像精钢般回弹;当新的真相到来时,盔甲弯一次,品格却更直。