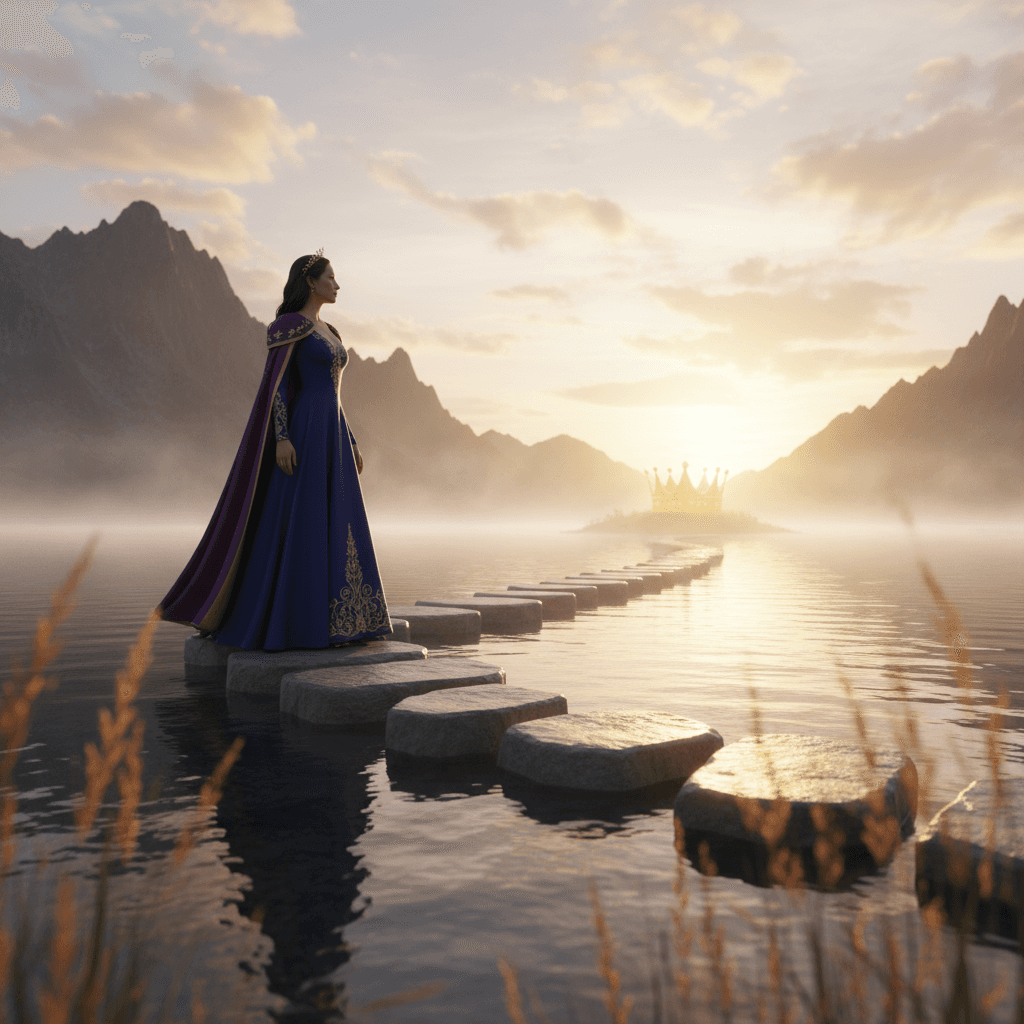

像女王一样思考。女王并不害怕失败。失败是通往伟大的又一块垫脚石。——奥普拉·温弗里

定义“女王思维”

首先,“像女王思考”并非逞强,而是把目光放在使命与长期价值上。女王不害怕失败,因为她知道权力意味着负责:做出明智下注、承认不确定性,并在挫折中维持尊严与节奏。奥普拉早年从新闻主播岗位被调整,转向谈话节目,由此找到真正的舞台,这正是面对失利时的转向能力。于是,下一步便是重新理解失败。

失败的再定义:数据与资产

其次,把失败从“定罪”改为“数据”。心理学家Carol Dweck在《终身成长》(2006)指出,成长型思维把挫折视为技能形成的必经反馈。与其说失败是终点,不如说它是标记:告诉我们方法哪里需要修订、假设是否过度自信。携带这种视角,错误不再羞耻,而是“学费”。带着这把钥匙,我们回看真实案例。

真实案例的可复制路径

接着,案例证明路径可复现。奥普拉的调岗开启了《奥普拉脱口秀》,化挫败为品牌。J.K.罗琳在多家出版社拒绝后,终于凭《哈利·波特》出道;屠呦呦在无数次实验失败后提取青蒿素(1972),最终获诺奖(2015)。这些转折并非偶然:它们都以清晰目标、持续试错和耐心复盘为底层结构。因此,我们需要可以复制的心理与组织条件。

心理与组织的土壤

在此基础上,营造“敢错而不滥错”的土壤尤为关键。Amy Edmondson(1999)提出“心理安全”,即团队成员敢提出疑问与失误,学习速率因此提升。同时,Anders Ericsson关于“刻意练习”表明,反馈密集、难度可控的训练能把失败压缩为快周期的进步。换言之,安全感与高标准并行,才撑得住大胆实验。接下来,要把原则落到方法。

把失败转化为迭代的方法

方法上,可采用小步快跑的迭代:事前验尸(Gary Klein,2007)预演失败情景以避坑;最小可行产品与“构建—测量—学习”(Eric Ries,《精益创业》,2011)降低试错成本;“小赌注”(Peter Sims,2011)分散风险并放大见解。每一次失利都要有复盘闭环:假设—证据—决策更新。如此,失败被系统地转化为前进的动量。于是,领导者的角色也随之迁移。

领导力的收束与升级

最后,领导力的核心从“避免失败”转向“设计学习”。一方面,用愿景与边界给足胆量:明确不容触碰的红线,同时鼓励在安全范围内大胆试验。另一方面,用机制巩固节奏:设学习型指标、公开分享复盘、奖励被证伪的假设。如此闭环,我们回到奥普拉的箴言:不畏失败,因为每一次跌落都被精心铺设为通往伟大的台阶。