“让你的双手忙于塑造你想象中的未来。”——拉宾德拉纳特·泰戈尔

想象与行动的合金

泰戈尔的提示像一把钥匙:想象是蓝图,双手是工具,未来则是二者熔铸出的合金。仅有宏大的设想,不会自动转化为结果;而无方向的忙碌,也难以走向意义。因此,真正的创造始于把脑海中的愿景翻译为可操作的动作清单。 顺着这条线索,我们会发现“动手”本身就是一种思维方式。把模糊的念头外化成草图、模型或流程,能迫使我们做出取舍,澄清因果,并在有限条件下逼近最优的下一步。

手的智慧与具身认知

进一步看,认知科学强调身体参与对思考的塑形作用。具身认知研究指出,操作物料与工具会反过来改变我们对问题的表征(Andy Clark, Being There, 1997)。当你动手描线、剪裁或搭建时,手的反馈让大脑即刻修正假设,减少空想的偏差。 正因如此,一个粗糙的草模比一页完美计划更有启发:你能立刻看到尺寸不合、连接不稳与流程堵点,从而迭代出更贴近现实的方案。

历史的回声:从工匠到变革者

回望历史,许多“未来”皆由手先行。达·芬奇在笔记本里反复素描并制造简易装置,用试错逼近飞行与机械的可能;这些手稿至今展示着思想如何经由手的路径成形。类似地,甘地让纺车成为日常行动的象征,通过亲手纺纱把“自治”的想象转化为触手可及的经济与尊严。 这些例子提醒我们:当理想附着在具体材料与动作上,它便从口号变成了可累积的实践。

设计思维与原型的力量

在实践层面,设计思维把“动手”制度化:先共情、再定义、快速原型、反复测试。IDEO常说:“一个原型顶得上一千次会议”,因为真实的接触场景会暴露问题的真实结构。同时,丰田的“现地现物”(Genchi Genbutsu)强调到问题发生地亲自观察,用手与眼确认事实,而非在会议室凭空推断。 当想象被压进原型与现场,它就拥有了与现实对话的渠道,进而更快地优化与扩展。

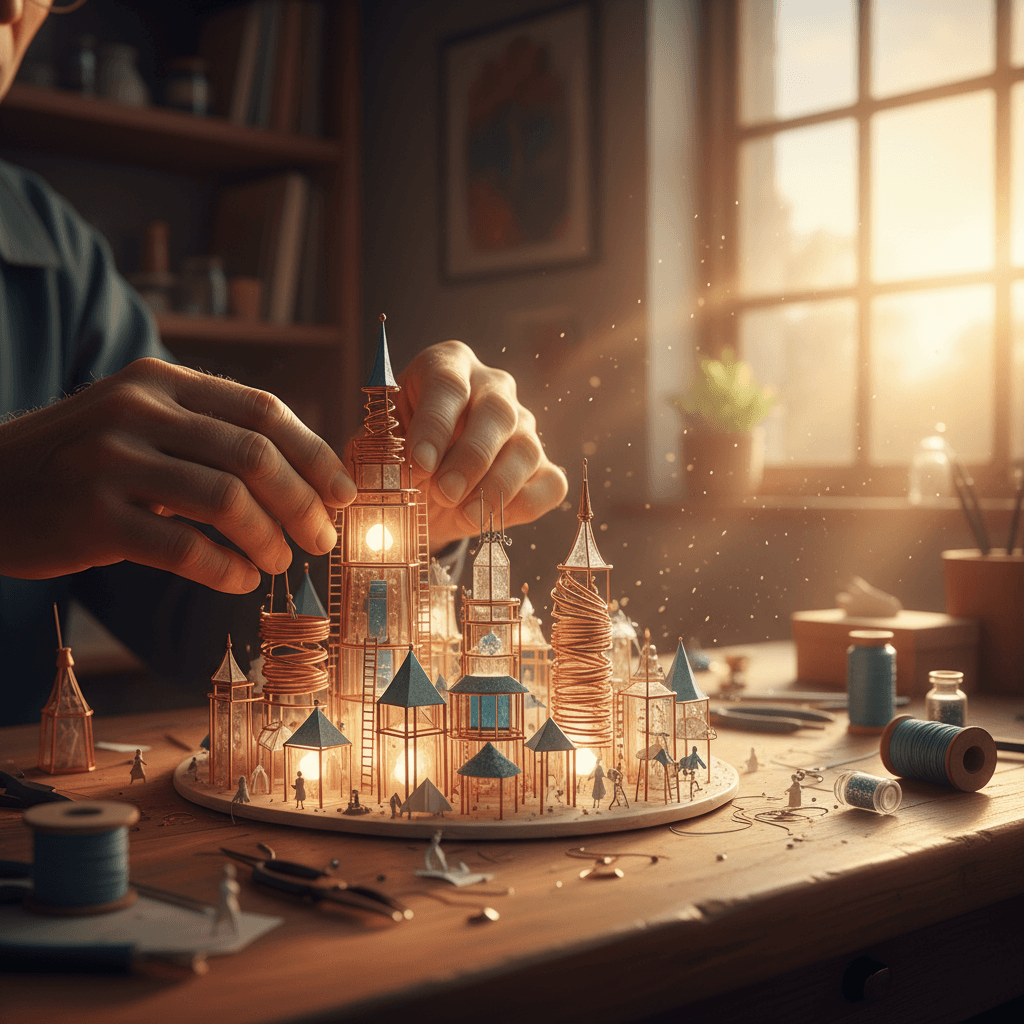

学习之道:从课堂到生活

延伸到学习,杜威在《我们如何思维》(1910)主张以经验为核心,让“做中学”成为知识生成的引擎。项目制学习(PBL)便是把抽象概念转译为真实任务:学生搭建微型城市、设计水净化系统或策划展览,从而在限制中锻炼判断与协作。 同理,成年人也可用小项目训练思维肌肉:写一页产品说明书、做一个微型数据仪表盘,或组织一场10人工作坊——用成果倒逼学习。

方法与清单:把未来切成今天

最后,想象要落地,需有可复用的节律。把愿景拆成“下一步可交付”(如一张线框图、三位潜在用户的访谈纪要),设定每日90分钟无干扰的深作时间,并用周回顾记录假设、结果与改动。阿伦特在《人的境况》(1958)区分劳动、工作与行动,提醒我们避免“忙而无果”,把精力放在能改变世界关系网的关键举措上。 当节律持续,手的记忆会沉淀,愿景与现实的缝隙便被一层层可见的成果所填平。