接受那些你无法改变的事,然后沉着稳健地去改变你能改变的。——马可·奥勒留

二分法:可控与不可控

首先,这句箴言勾勒出斯多噶学派著名的“控制二分法”:将人生分为能控制与不能控制的两类。爱比克泰德《手册》1条开篇即言,唯有我们的判断、欲求与行动受我们支配,其余如名声、健康、天气与他意,皆不可控。马可·奥勒留在《沉思录》中延续此线索:不与不可控之事角力,反将心力聚焦于自身德性与当下职责。如此分辨,不是逃避现实,而是校准注意力,让有限的精力用在真正能产生改变的地方。

沉着的来源:内在判断

继而,沉着并非天赋冷漠,而是对“印象”的审查艺术。马可写道:“若你因外物烦恼,烦恼并非由物而起,而由你的判断”(《沉思录》8.47,意译)。当我们延迟反应、检查念头并重述情境时,情绪的波峰便可下降。这与现代认知疗法不谋而合:艾利斯(1958)与贝克(1979)指出,情绪困扰多由非理性信念放大。换言之,沉着是可训练的能力——以自省与重评,拆解“必须要如何”的执念,换回心灵的回旋余地。

稳健的行动:从理念到实践

接着,真正的安宁不是静止,而是“有序的行动”。斯多噶强调按自然与德性行事:判断清明,然后尽责前行。马可在位期间面临多线危机——多瑙河战争与安东尼瘟疫(公元165–180)。史料记载他曾在图拉真广场拍卖宫廷珍藏以筹军费与赈灾(参见《罗马皇帝传》/Historia Augusta),正是“沉着接受局势、稳健改变所能”的写照。承受不可控的瘟疫与边疆压力,他仍在可控范围内优化资源、整军经武,将哲理落在制度与举措之上。

现代心理学的呼应

进一步看,心理学提供了经验性支撑。罗特(1966)的“控制点”研究显示,聚焦可控因素者更具动机与韧性;认知行为疗法以识别—重评—实验的路径减少无助感;而接受与承诺疗法(Hayes,1999)则主张先接纳不可控体验,再依个人价值做承诺与行动。这些方法与斯多噶的路径高度同构:先厘清可控边界,接着以价值导向的小步推进,让改变在可持续的范围内累积。

误解与边界:不是消极忍耐

然而,接受常被误解为认命。斯多噶并不劝人退缩,而是反对徒劳的愤怒与耗损。尼布尔的“宁静祷文”(约1939)总结得入木三分:求得宁静以接受不能改变之事,勇气去改变能改变之事,及辨别两者的智慧。在社会议题上,这意味着承认结构硬约束,同时在可控层面建立策略:收集证据、构筑联盟、设定阶段性目标。拒绝空耗的愤慨,并不削弱道义锋芒,反而让行动更持久。

日常应用:三步练习

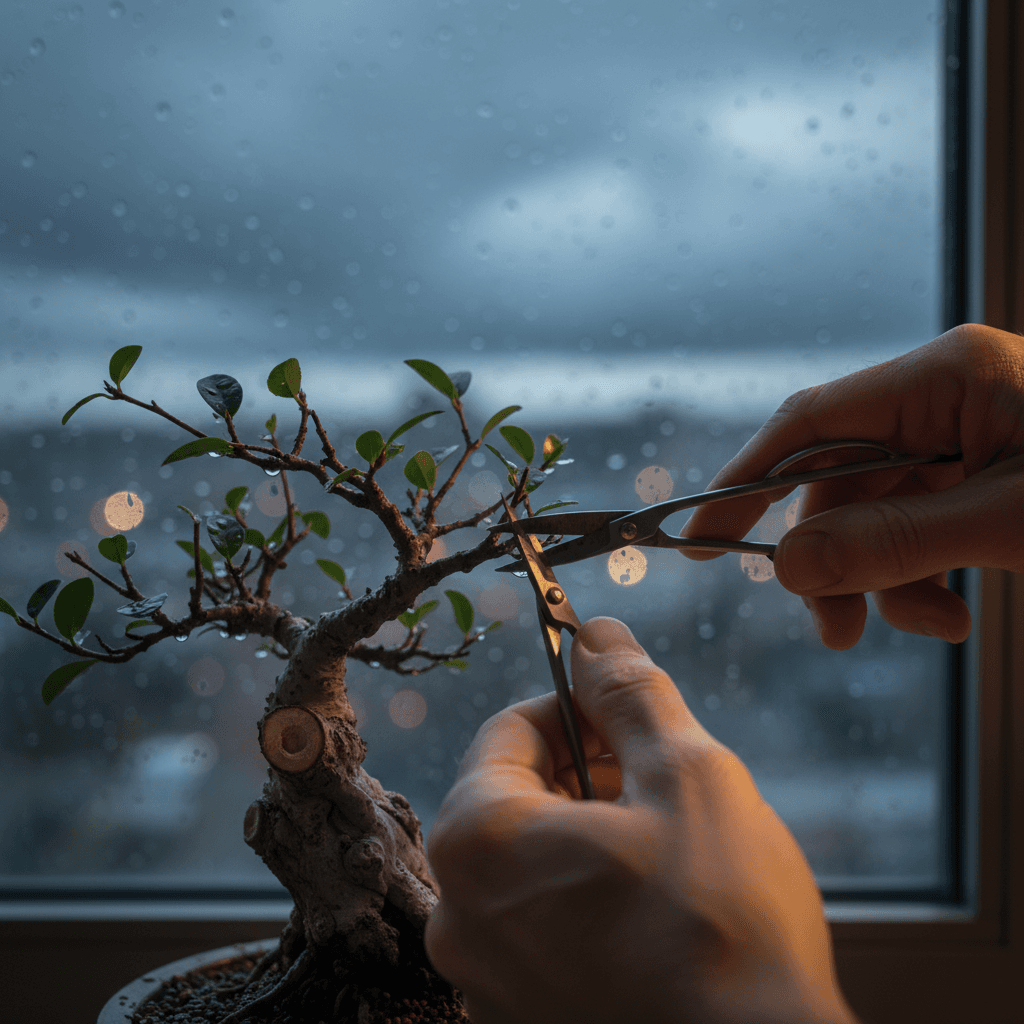

最后,将理念化为肌肉记忆可循三步。第一步,列单并分栏:把当前困扰写下,标注“可控/不可控”。第二步,认知重评:对“不可控”练习一句替代语,如“我不喜欢它,但我可以选择回应方式”。第三步,微行动计划:为“可控”设定如果—那么脚本(Gollwitzer,1999),例如“如果我在会议中被打断,那么我举手并用一句总结重夺发言权”。日复一日的小胜利,正是沉着与稳健的合金。