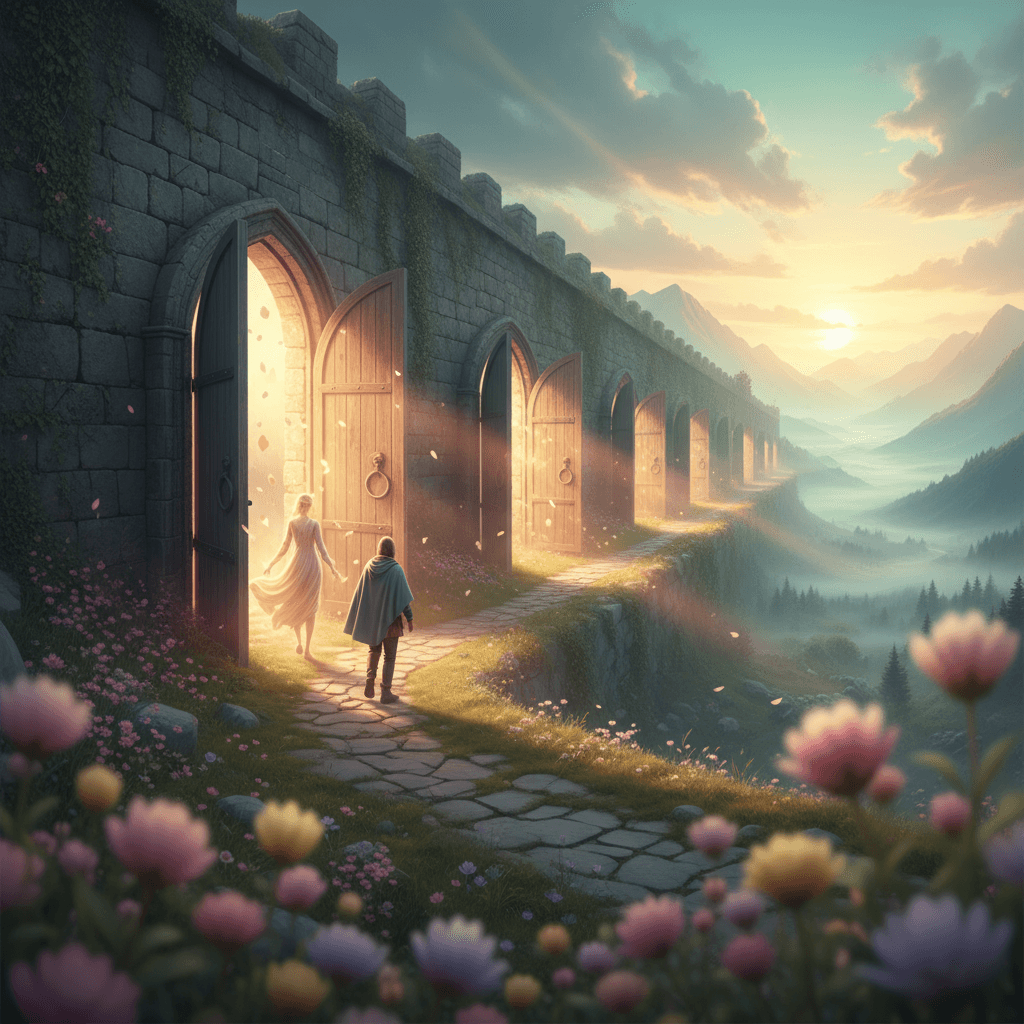

与慈悲为伴同行,墙曾矗立之处自有门开——德斯蒙德·图图

慈悲的行动力

首先,这句话将慈悲从抽象情感转换为同行的行动。与其把慈悲理解为软弱的善意,不如把它看作走向他者的勇气:愿意靠近、愿意倾听、愿意承担。这里的“墙”是恐惧与仇恨所筑的藩篱,“门”则象征被看见与被接纳的可能。图图以牧者与公民领袖的双重身份提醒我们:没有关系的修复,制度的修补终究脆弱;而当我们愿意靠近,理解便为行动让路,行动又为改变腾出入口。

南非的和解实践

继而,南非真相与和解委员会提供了活生生的注脚。图图主教主持的公开听证让受害者讲述创伤、让加害者陈述事实并在条件满足时获得赦免。正如《最终报告》(1998)与图图《没有未来没有宽恕》(1999)所示,公开的真相既拆解了谎言之墙,也为社会设下一扇可进入的责任之门。许多场合,哭泣与拥抱比判词更有力量——因为它们把对手重新命名为人,也让社区开始练习如何在伤痛之中继续共同生活。

Ubuntu与门的隐喻

同时,Ubuntu伦理为门提供了思想铰链。Ubuntu意为“我因我们而在”,把自我与他者联结成互成其为的关系。在这种视角下,慈悲不是施予者的优越,而是承认彼此的脆弱与价值。门之所以能开,是因为我们愿意让对方穿越我们的恐惧区;当人被看作关系的结点,社会裂隙就有了缝合的路径。图图在多次布道与演讲中反复强调这一点,使哲学落地为日常的选择,也让公共伦理有了可操作的语言。

心理学的修复证据

更进一步,心理学研究解释了慈悲如何促成修复。宽恕并不否认伤害,而是重新界定与伤害的关系。Robert Enright 的干预方案与 Everett Worthington 的 REACH 模型表明,系统性的宽恕训练可降低敌意与反刍,提升关系满意度与身心健康。换言之,慈悲改变的不仅是叙事,也改变身体对威胁的恒常警戒。个体层面的舒张,为群体层面的对话预留了空间,门因此不只是隐喻,而是从神经到制度都能感知的通路。

制度化的开门设计

因而,从门的隐喻出发,社会需要相配的制度铰链。实践上,这意味着真相机制、修复式司法、象征性纪念、物质性赔偿与持续的对话平台协同运作。哥伦比亚和平进程中的全面真相委员会与修复式制裁(2016)显示,承认与责任并行,能让冲突双方在安全的门框内再次相遇。城市层面,社区圆桌与同侪调解把宏大叙事转化为日常礼节,使互不往来的街区重新通达;政策因此不只是禁令,更是连通。

慈悲的底线与张力

最后,慈悲并非对不义的纵容,而是把惩罚从报复转向修复。标准并未降低;门之所以能开,是因为门框由真相与责任钉牢。南非艾米·比尔事件提供了醒目的例证:这位遇害学生的父母支持凶手获特赦,并与其共同在 Amy Biehl Foundation 推进青年教育。宽恕在此并未取消正义,而是把正义扩展为关系与未来的可能。由此可见,当我们与慈悲为伴同行,历史的高墙也会为明日之门预留合页。