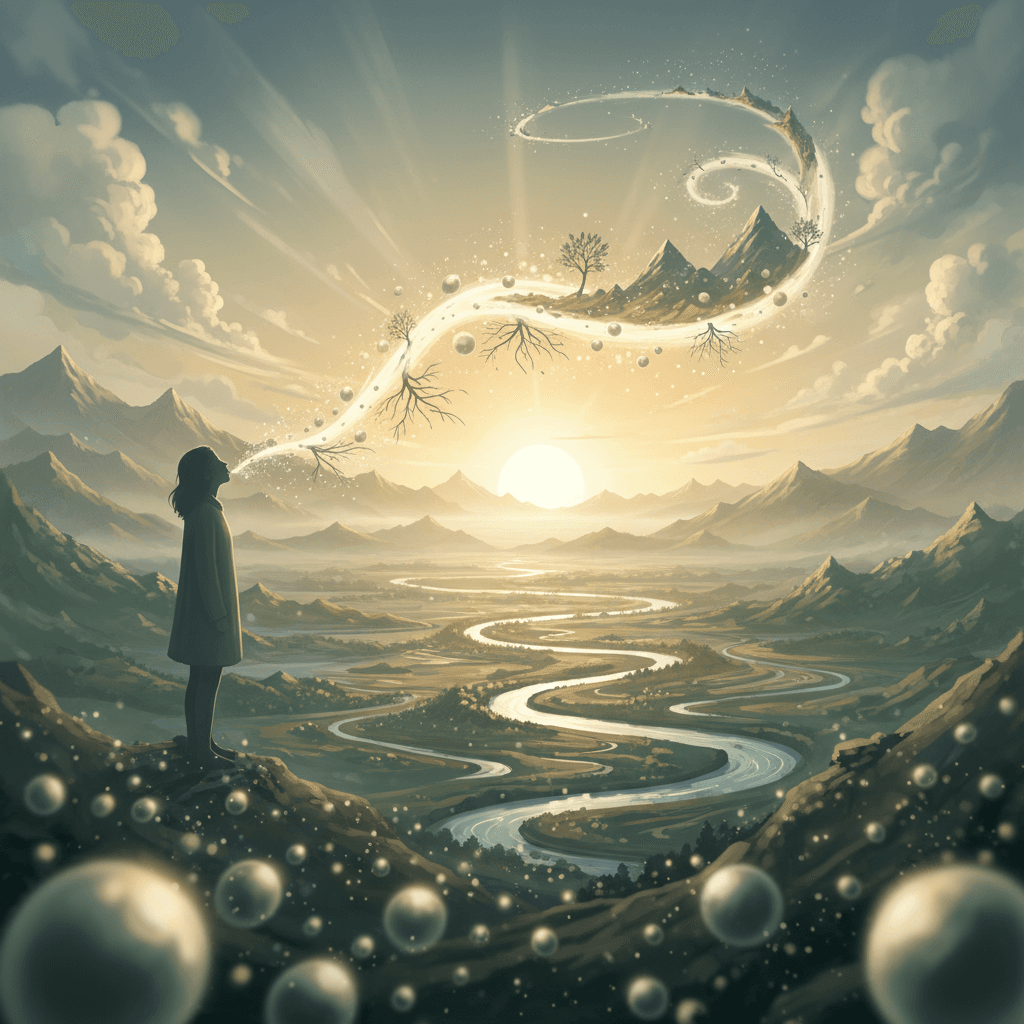

把你想象力的种子大声说出来,整片风景便会在你眼前铺展开来。——托妮·莫里森

从声音到世界的生成

托妮·莫里森常以语言开路,她在诺贝尔文学奖演说中强调语言既能禁锢也能解放(Nobel Lecture, 1993),而“把想象力的种子大声说出来”正是解放的起点。声音不是附庸,它像种子破土时的第一声轻响,宣告一片尚未命名的土地即将现形。因而,开口并非多余,而是世界成形的第一道工序。 顺着这条线索,我们会看到:言说把心中朦胧的轮廓推送到可被共享、被检视的光里。当语言开始为未定形的意象命名,边界就逐渐清晰,像雾中山峦在日出时被勾勒;于是,下一步便是观察这道工序在写作实践中的具体作用。

写作技艺:把种子说成场景

在创作现场,出声是一种“把画面立起来”的技艺。试着朗读《宠儿》(1987)开篇“124号满怀恶意”,你会发现,音节的重量为房屋、气味与温度搭起骨架。许多写作者以自由口述草拟,再回到纸上修辞;声音先为叙事定位,文字随后精加工。 因此,先说再写形成良性循环:先以口语捕捉节奏与情绪,再以书写雕刻细节与结构。就像先把帐篷的主杆撑起,帷布才能均匀展开。紧接着,当个人声音逐渐稳定,风景要想扩展,还需要他者的眼睛与耳朵。

共同想象:让他人加入风景

当你把“种子”说给他人听,风景开始群体化。皮克斯的“Braintrust”会谈以讲述与讨论推进故事迭代,创意在对话中暴露盲区、获得新路径(Catmull, Creativity, Inc., 2014)。类似地,设计思维中的“快速展示”让尚在萌芽的概念,于反馈回路中迅速长成可行的方案。 由此可见,言说不是终点,而是邀请。越清晰的口头叙述,越能调动他人的经验库,促成共创。接下来,我们再把目光转向内在机制:为何“出声”本身就能增强思维的力量?

认知支撑:出声的生产效应

心理学称朗读优于默读的记忆提升为“生产效应”(MacLeod, 2011),因为发声调动了多通道线索:视觉、听觉与运动系统共同编码。此外,“自我解释”能显著加深理解,学习者在出声阐释时重组知识结构(Chi et al., Cognitive Science, 1989)。再加上“提取效应”显示把信息说出来、试着回忆,比反复输入更能稳固记忆(Roediger & Karpicke, 2006)。 由此,口述不仅是表达,更是思维的加速器。正因为言说具备生成力,我们也必须关照它的伦理边界与社会后果。

伦理与愿景:语言创造的责任

从《创世记》“要有光”(1:3)到日常言说,话语始终带着“召唤现实”的力量;柏拉图在《理想国》(约公元前375年)警惕诗与言辞对城邦灵魂的塑形能力。莫里森同样提醒:语言可以致密如牢笼,也能开阔如田野(Nobel Lecture, 1993)。 因此,当我们把想象之种说出口时,也在选择世界的生长方向。负责任的言说让风景可居、可共享;轻率的言说则可能让风景荒芜。理解这一点,才能把方法转化为可持续的日常实践。

实践清单:把种子说成可走的路

每日一粒:用一句话说出你的“如果……那么……”(例如:“如果城市停电三天,那么夜空会夺回权力。”)。录下两分钟口述,捕捉节奏与比喻,再落笔扩写300字。第二天把口述讲给一位听众,记录他们提出的一个问题,用它作为新一轮的种子。 同时,设定三件锚点:一个感官(气味或触感)、一个动作动词、一个限制(时间或空间)。限制像河床,迫使水流成形。坚持数周,你会发现:因为你持续“把种子说出来”,那片风景开始长出道路,甚至通向他人的门。