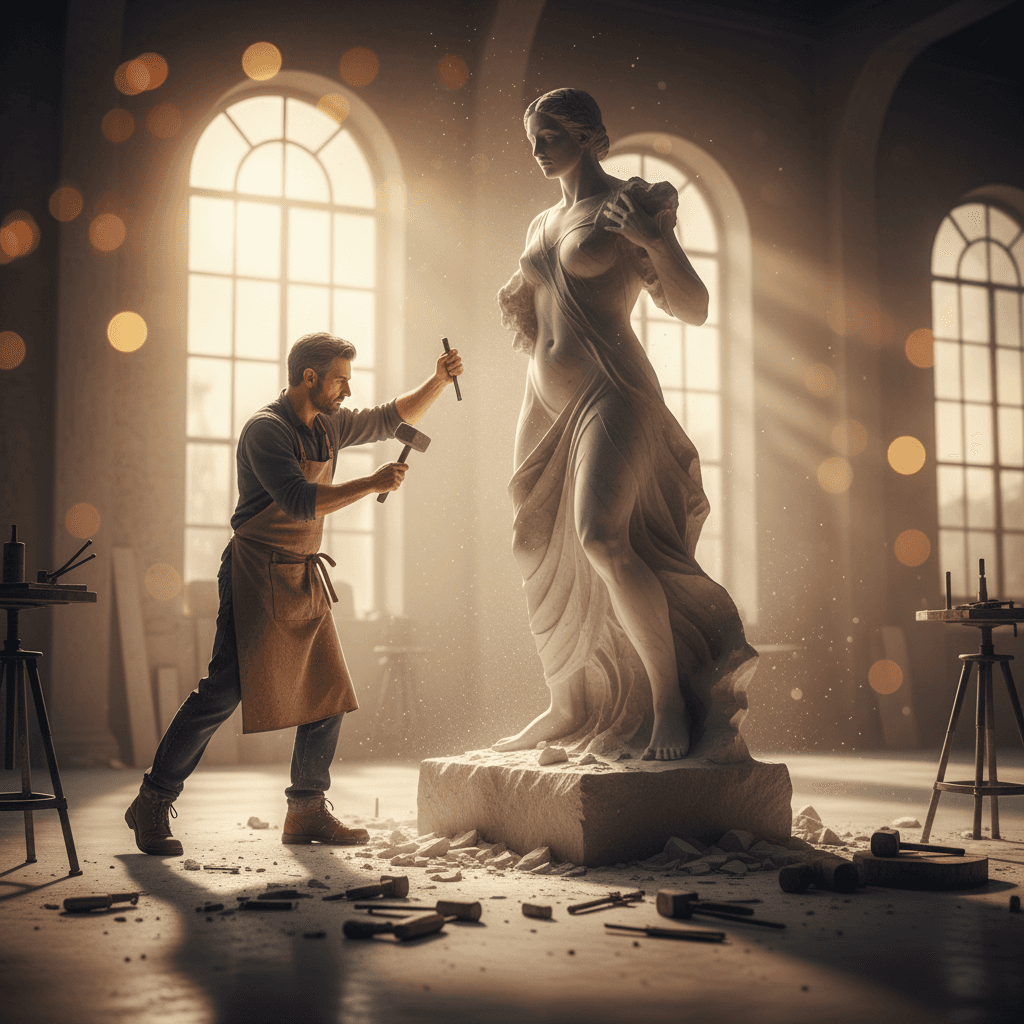

像雕塑家一样雕琢你的每一天——把一切无助于你想要的形态的部分剔除。——玛雅·安吉洛

隐喻揭示的方法论

首先,把一天当作待雕的石料,安吉洛的比喻把注意力从“添加”转向“剔除”。雕塑家依形而凿,不是堆叠材料,而是不断去掉不属于作品的部分。流传的米开朗基罗逸闻说,他“只需把不属于天使的部分凿掉”,无论真伪,这种减法思维却直指要义:清晰的形态来自清晰的舍弃。因此,这一箴言并非敦促你做得更多,而是要求你做得更准,把一整天的杂音打磨成一条有力的主旋律。

从历史到当下的减法美学

继而,减法之美并非现代效率学的新发明。日本的侘寂强调留白之雅,呼应了“剔除多余”的审美;而玛雅·安吉洛在演讲与写作中反复强调选择与定力,主张为自己在意之事留出空间。与之相映,富兰克林在《自传》(1791)记录的每日两问——“今日我能行何善?”与“今日我行何善?”——以提问为凿,日复一日刨去不值之事。由古至今,路径虽异,核心一致:以价值为尺度,以删简为方法。

识别“无助于形态”的石块

接着,要学会看见“该剔除什么”。帕累托法则提示:少数关键活动创造多数成果(Vilfredo Pareto, 1896);而帕金森定律警醒:工作会自动膨胀占满所有可用时间(C. N. Parkinson, 1955)。因此,先做一周时间审计,标注高价值时段与分心触发点;再把任务按“推进核心成果”和“装饰性忙碌”分箱。一个小例子是把会议和通信设在固定窗口,切断零碎打断;再以“如果今天只能做一件事,它是什么”为准绳,逼出真正的主任务。

执凿之术:具体工具与节律

同时,好的工具让手更稳。时间块与深度工作法有助于给重要任务设立无打扰的围栏(Cal Newport, Deep Work, 2016);“不做清单”专门列出今日坚决不碰的事项,广为流传的巴菲特5/25故事即以无情聚焦为核。配合番茄或90分钟超日节律,顺应专注与恢复的自然波动(Nathaniel Kleitman, 1960s)。再辅以上下班两段短仪式——开工三步、收工三步——像磨利凿子那样,让进入与退出都更干净。

留白与创造:把空间让给灵感

然而,剔除并不等于填满到毫无缝隙。创意常在松弛中苏醒:默认网络的脑区在走路、淋浴或发呆时活跃,利于洞见的跃现(Kounios & Beeman, The Aha! Experience, 2015)。因此,把日程中的空白视为雕塑的阴影关系——它让主体更立体。安排微小散步、无屏休息和低强度家务,既清理情绪噪点,也为问题的“潜意识计算”留出后台时间。留白,是最高级的刻画。

对抗内在阻力与社会噪音

再者,真正难的是对“看起来不错”的机会说不。沉没成本与禀赋效应让我们不愿放手(Kahneman, Thinking, Fast and Slow, 2011)。可以用预先设定的否定脚本与边界:若请求不直接推进年度主题,则礼貌拒绝;若任务无明确完成定义,先写下“完成即意味着什么”。同时关闭社交与消息的默认推送,将“被动在线”改为“定时检查”,把他人的紧急,变回你的重要。

每日复盘:让线条更清晰

最后,雕塑不是一锤定型,而是不断回看与微调。沿用富兰克林的两问,加入一条:“明天我将剔除的一件事是什么?”用三分钟记下今天的高光、拖延的诱因与一个系统性修正。每周一次,把日历回放为“作品进展”,删掉反复无效的会议,固化带来价值的流程。如此循环,粗坯终成线条,线条终成形象,你的一天也就越来越像你想要的样子。