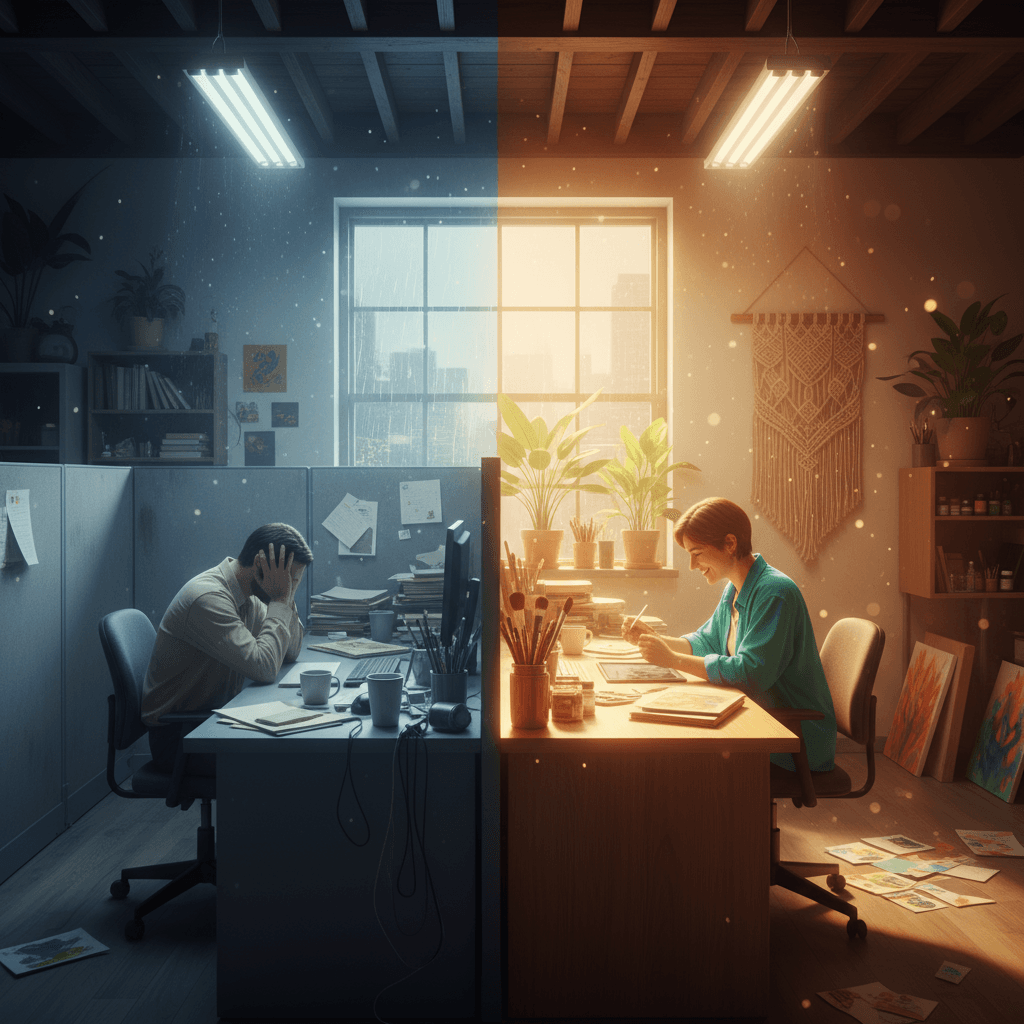

为我们不在乎的事情而努力叫压力;为我们热爱的事情而努力叫热情。——西蒙·西内克

定义分界:不在乎与热爱

西蒙·西内克的这句话点破了努力背后的情感坐标:当我们为不在乎的事押上时间与精力,体感是被动与消耗;当我们为热爱的事投入同样的努力,体感则是主动与滋养。换言之,努力并非中性,它会被目标的意义染色。正因如此,同样的加班、同样的训练强度,在不同的价值指向下,会呈现出截然不同的心理体验。接下来,不妨从他著名的“从为什么开始”谈起,看看意义如何改变努力的质地。

从“为什么”开始的牵引

在《从“为什么”开始》(Start With Why, 2009) 中,西内克强调先明确动机与信念,再谈方法与结果。当团队将销售指标重述为“帮助客户减少浪费、提升生计”,任务便获得了道德与社会坐标。心理学家亚当·格兰特曾在一项募捐呼叫中心研究中,让员工亲耳听到受助学生的改变故事,结果通话效率与筹款额显著提升(Grant, 2007);意义不是口号,而是可被感知的他人影响。沿着这一思路,我们进一步探入促成热情体验的心理机制。

心理机制:自我决定与心流

自我决定论指出,自治、胜任、连结三类需要被满足时,内在动机会被点燃(Deci & Ryan, 1985/2000)。当任务与个人价值一致,并提供可控选择与成长反馈,努力更可能被体验为热情。同时,契克森米哈赖的“心流”提示,当挑战与能力匹配、目标清晰且即时反馈充足时,人会进入专注而愉悦的沉浸(Csikszentmihalyi, 1990)。由此可见,热情并非偶然情绪,而是结构可被设计的体验。顺势而下,让我们区分压力的不同面貌。

好压力与坏压力

赛利区分“正压”(eustress)与“负压”(distress),前者带来激励与成长,后者导致耗竭(Selye, 1974)。工作要求–资源模型指出,高要求若缺乏资源(时间、支持、裁量权),更易滑向负压(Demerouti et al., 2001);而资源充足时,要求反而能激发生产性张力。马斯拉赫关于职业倦怠的研究亦显示,价值不匹配与失控感是耗竭核心(Maslach & Leiter, 2016)。这为组织与个体提供了可操作的杠杆:重新配置资源与意义。

组织实践:把任务接上意义

将OKR与具体用户故事绑定,如在每个里程碑前讲述一个受益者案例,可让指标“有人脸”。岗位再设计(job crafting)鼓励员工微调任务边界,使之更贴近价值与长处(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。例如某客服团队把“缩短通话时长”改述为“在三分钟内解决一个真实难题”,并允许员工记录成功案例上墙,结果满意度与留存双升。由组织层面的设计,我们再落回个人层面:如何把自己的努力连到在乎之处。

个人策略:把努力连到在乎

第一,写下你的“为什么”:这件事与我在乎的谁、何种影响相关?第二,做可控切片:把庞大任务切为可完成单元,配上即时回馈。第三,重构叙事:从“必须做”改为“我选择做,因为…”。第四,建立意义线索:每周记录一次“因我而改变”的具体证据。一位工程师将修复缺陷改述为“让五万用户免受一次崩溃”,并在看板上标注受影响用户数,疲惫感显著下降。最后,还需设定边界,以免热情燃尽。

守护热情:设限与恢复

热情不是无限燃料。安排高低强度交替与明确停机仪式(Loehr & Schwartz, 2003),让生理与心理都获得恢复;同时定期做“意义回顾”,确认当下努力仍与价值对齐,若偏离则及时调参。若发现高要求长期叠加低控制与价值失配,应主动寻求资源、谈判边界或重塑任务,否则热情会被消耗为压力(Maslach & Leiter, 2016)。至此我们看到:当努力接上热爱与意义,压力便能转译为推动成长的力量。