以努力塑造可能性;思想必须与行动相伴,方能改变命运。—— 马可·奥勒留

思想与行动的脊梁

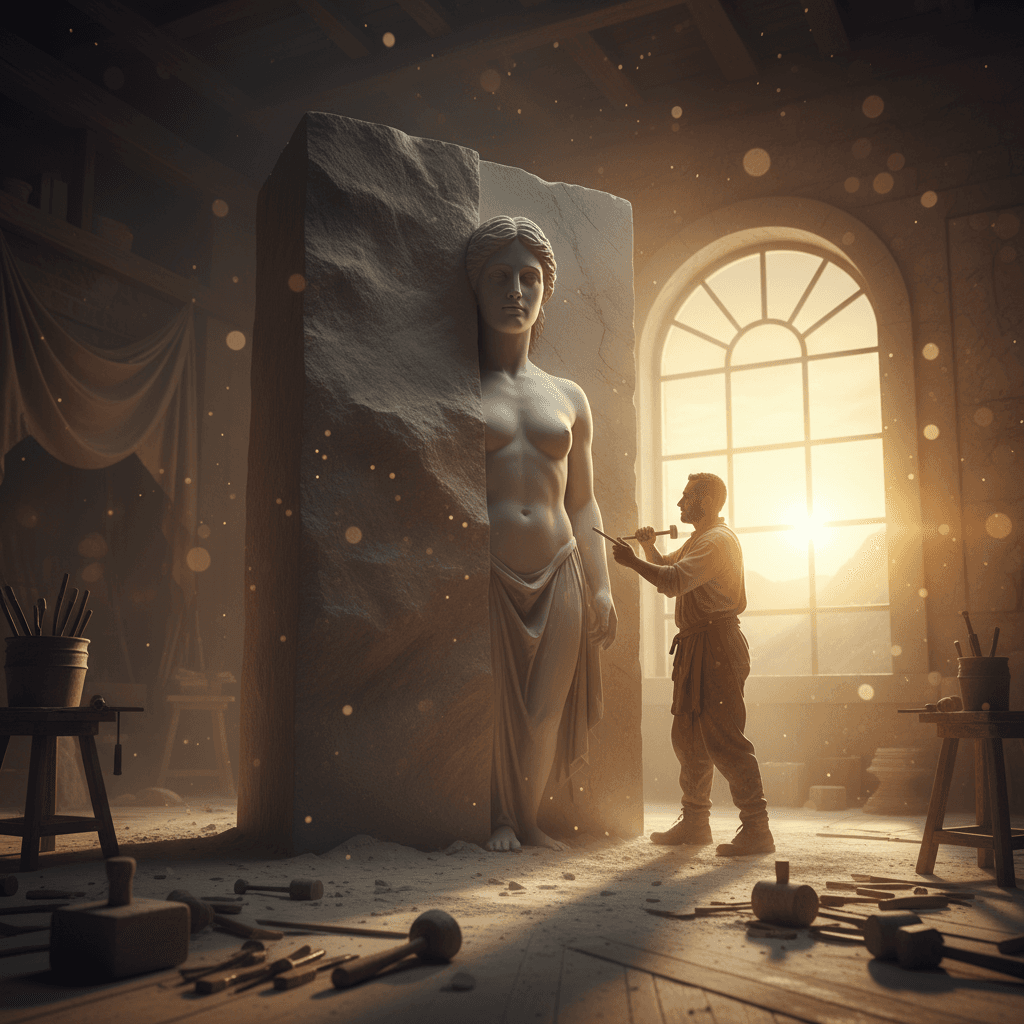

首先,这句箴言抓住了斯多噶的脊梁:可能性不是天降,而是被努力雕塑。思想提供方向感,但若不落到行动,就像罗盘没有步伐,永远无法抵达。马可·奥勒留在《沉思录》 (c. 180 CE) 反复提醒自己:只问是否合乎理性与职责,然后立刻去做。于是,思想不再是逃避现实的壁垒,而是迈步的号令。

皇帝的战地实践

随后,看看他本人如何把内修转化为外治。马可在多瑙河前线与马科曼尼人鏖战,又遭遇瘟疫,他仍坚持每日自省与简朴作息,以作为带动军纪与民心(《沉思录》卷一、卷六)。这段战地笔记表明:当权力、恐惧与不确定交织时,唯有把理念锚在可执行的职责上,才能把命运从混沌里拉回秩序。

科学的执行桥梁

再者,现代心理学提供了可复制的桥梁。彼得·高尔维策在 Psychological Bulletin (1999) 提出的“实施意图”(如果-那么计划)显示:把愿望写成触发—反应脚本,可显著提升执行率。加布里埃尔·厄廷根在 Rethinking Positive Thinking (2014) 的 WOOP 方法,则要求先直面障碍,再预设下一步。由此,宏观的“改变命运”被拆解为每天的可验证动作。

跨文化的知行合一

同时,跨文化传统也呼应这一合一。王阳明在《传习录》 (c. 1520) 说“知是行之始,行是知之成”,把道德认知与实际践履并成一体;更早的《荀子·劝学》强调“假舟楫者,非能水也,而绝江河”,点明借助方法与勤勉即可跨越天赋的限度。这些线索共同说明:努力是把思想转化为可能性的技术。

微行动的具体故事

进一步,看一个微观的故事:一位备考者不再空想“自律”,而是设定如果-那么脚本——“若晚饭后,则立即坐回书桌,先做25分钟真题”。三周后,他把脚本迭代为“错题本在手边,先改错再新题”。结果并非戏剧化逆袭,而是稳态提升:分数每周上浮2—3分,睡眠也更规律。微行动聚沙成塔,可能性随之扩容。

避免空想与过度计划

然而,思想与行动的结合也需防偏:过度计划会引发分析瘫痪。可以采用“两分钟法则”(David Allen, Getting Things Done, 2001):任何两分钟内可完成的事,立刻行动;其余则进入清单与日程。再配合定期复盘,把抽象价值(诚实、责任)映射到本周具体承诺,避免在忙碌中偏离初衷。

收束:以努力为命运开门

最后,命运并非被动承受的天气,而更像可被耕耘的田地。思想给出耕作的季节与作物,行动则是每日锄草与灌溉。沿着马可·奥勒留的提醒,把清明的理念写成可执行的步伐,并以稳定的努力去雕刻,可能性就会被一点点拓宽,而你也在过程中成其所是。