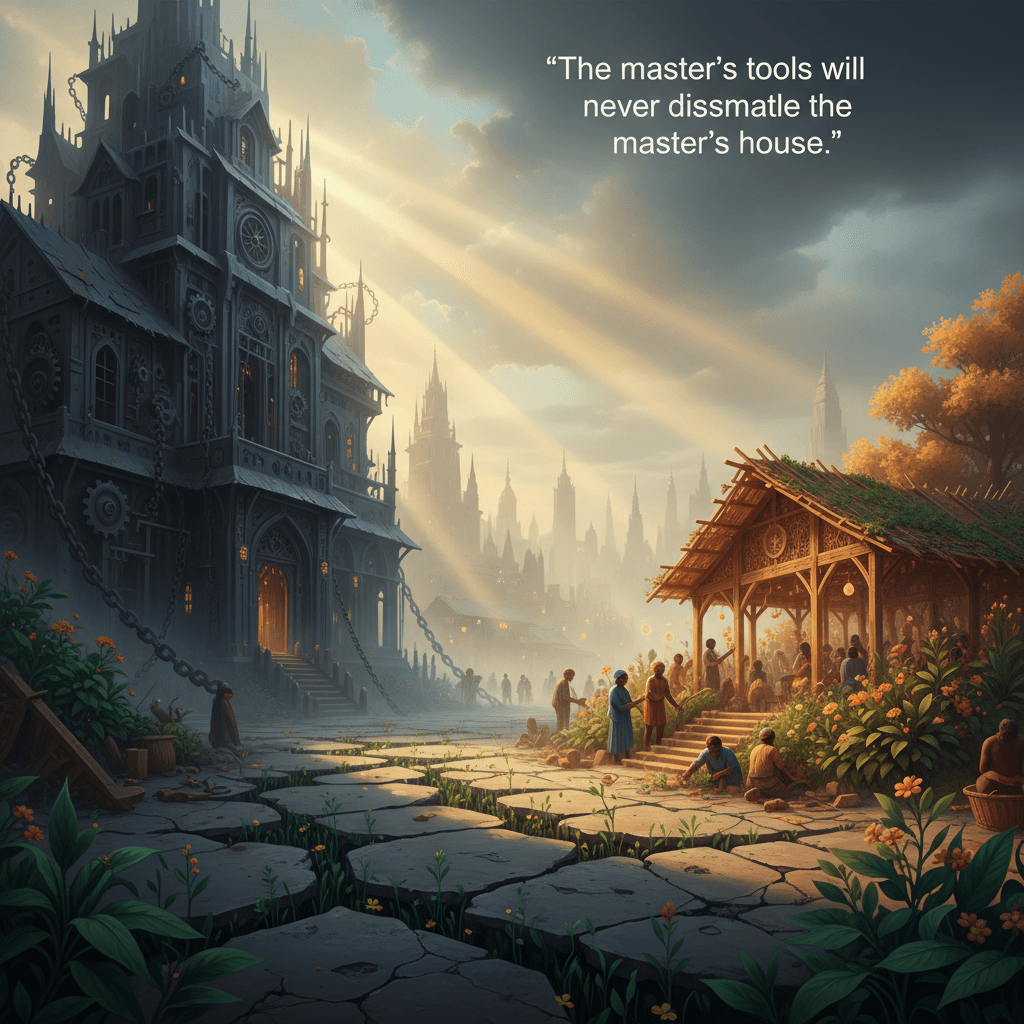

主人的工具永远无法拆除主人的房子。——奥德丽·洛德

隐喻的核心与警示

这句话以“主人的房子”比喻维系不平等的制度与文化,以“主人的工具”指向那套由权力者制定、并服务于权力延续的方法论。奥德丽·洛德在1979年纽约大学“第二性会议”上的发言《The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House》(后收录于《Sister Outsider》,1984)强调:被体制认可的手段,往往只能修补外墙,而无法动摇地基。她的警示并非鼓励虚无,而是要求我们审视手里的工具是否本就受制于“主人的”逻辑。

改良主义的局限

首先,沿用既有评价体系与利益结构的“温和改革”,常止步于表面。企业多元化培训若只追求数字配额,却不改变薪酬、晋升与决策权分配,结果就是“更好看的门面”。Sara Ahmed《On Being Included》(2012)记录了高校如何以合规流程取代表层批判,最终让多元化成为勾选框。由此可见,若不触碰资源流向与规则制定权,改革很容易沦为装饰。

交叉性与“主人”的多重面孔

接着,洛德以黑人、女同性恋、母亲与诗人的多重位置提醒我们:压迫不是单线的。Kimberlé Crenshaw在“交叉性”概念(1989)中揭示,种族、性别、阶级等轴线相互叠加,塑造不同人群的处境。如果我们只在单一维度上修修补补,“主人的工具”就会从另一条轴线回卷,维持整体结构。因此,拆屋必须看清梁柱如何互相支撑。

历史回响与思想脉络

进一步看,这一洞见与解放传统互文。Frantz Fanon《地球上的受苦人》(1961)指出,殖民秩序用自身语言遮蔽暴力,要以新的政治主体性打破其话语。Paulo Freire《被压迫者教育学》(1970)主张由对话式批判觉悟取代“灌输”。bell hooks《难道我不是女人?》(1981)则要求在女权论述中正视种族与阶级。它们共同强调:若继续使用维持支配的认知与语言,我们就被迫在同一房梁下周旋。

被体制吸纳的风险

然而,体制极擅长“吸纳”。当抗议标语变成消费符号,锋芒被磨平:骄傲月的“彩虹营销”、环保口号的“漂绿”,或社交媒体上一键表态的“表演性进步”。Shoshana Zuboff《监视资本主义时代》(2019)还揭示平台如何将参与转化为数据利润。Stonewall(1969)的反抗源于边缘群体对警察暴力的不屈,但其记忆后来常被商业包装。若工具被市场与平台逻辑同化,行动就会以流量替代改变。

新工具与替代性制度

因此,洛德的提醒指向“另造工具”。合作社如蒙德拉贡(自1956)以工人所有权重织利益;参与式预算(巴西阿雷格里港,1989起)让居民决定公共支出;修复式司法(Howard Zehr,1990s)以关系修复取代单纯惩罚;社区土地信托(如New Communities, Inc., 1969)把土地从投机循环中抽离。这些实践并非完美,却展示了从产权、决策与责任结构层面改写“房子的”方式。

知识与关系的再造

同时,“工具”也包括我们彼此相处与学习的方式。Freire式的对话教育、20世纪70年代的女性意识提升小组、以及Dean Spade《互助》(2020)所述的去中心化互助网络,皆通过关系与知识的再生产,培育新的主体性。因为房子由关系网络构成,若关系仍按旧秩序排布,墙面即使粉刷,房间仍然锁着。

衡量改变的新标尺

由此,评估成效也需要新标尺。Nancy Fraser“从再分配到承认?”(1995)提醒我们将象征承认与物质再分配并置考量;Elinor Ostrom《治理公地》(1990)提示以规则与共同体能力衡量可持续治理。换言之,从“看起来包容”转向“谁在决定、谁得收益、谁负成本”,才能判断房梁是否真正松动。

结语:拆不掉,就改写蓝图

最后,洛德并非否定一切既有工具,而是要求我们在必要处放下它们,转而打造新的语言、关系与制度。只有当手中的锤子不再按“主人”的度量刻度敲打,我们才可能打开被封死的门。拆屋是重绘蓝图的过程;而重绘蓝图,正是学会用不再服从旧秩序的手与心。