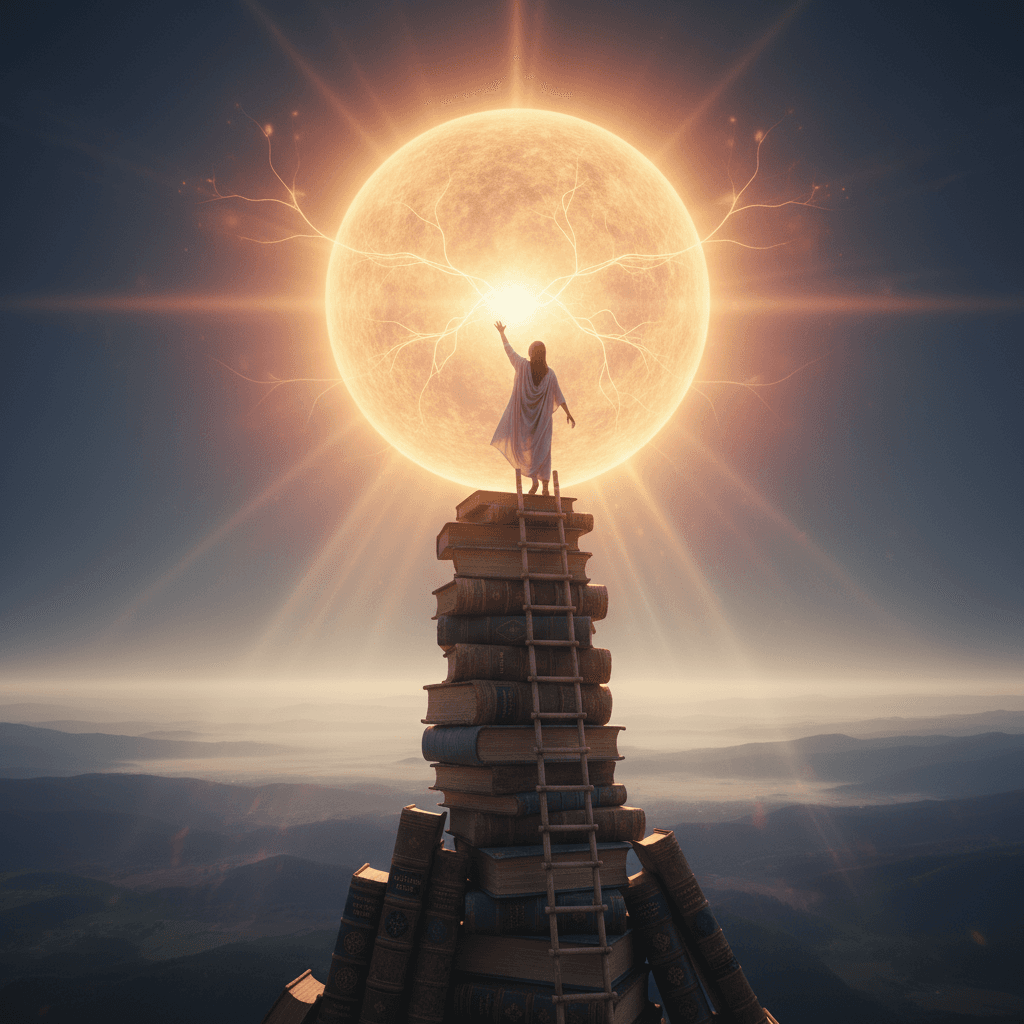

向那温暖你那颗好奇之心的太阳伸手,哪怕它灼伤你的掌心。——海伦·凯勒

太阳的召唤:好奇如何点燃生命

这句箴言把“太阳”化为知识、真相与可能性的隐喻,而“伸手”则意味着从心动到行动的跨越。好奇不是静态的心境,它更像一束热流,催促我们离开舒适区,走向尚未命名的世界。于是,温暖并非终点,而是出发的动力。我们因此意识到,真正的探索并不在书页或屏幕上,而在伸手触碰之时:当问题被提出、当实验被启动、当陌生的门把被第一次握住。也正因如此,下一步我们必须承认代价的真实存在。

灼痛的意义:代价与锻造并存

“灼伤”的意象提醒我们:每一次靠近光源,都可能带来失败、误解或自我怀疑。然而,痛感并非敌人,它更像铁匠铺里的火,把原矿锻成可用的形状。学习新技能时的笨拙、研究中的假阳性、创作里的删改,都是热量留下的痕迹。正因为疼痛有方向,我们才学会辨别力度与边界;而在反复靠近与抽离之间,人逐渐拥有了耐热的掌心。基于此,最有说服力的证据,来自亲历灼痛又拥抱光明的人。

水泵前的启明:凯勒的亲证

1887年,海伦·凯勒在水泵旁感知“water”的那一刻,世界因指尖的流动而被重新命名;她随后在《我的生活故事》(The Story of My Life, 1903) 回溯了这一觉醒时刻,并在〈假如给我三天光明〉(Three Days to See, 1933) 写下对感官与知觉的贪恋。这不是奇迹的瞬间,而是一次被灼痛反复锻练后的抵达:挫败、训练、再尝试,直至语言与触觉在掌心会合。由此可见,伸向太阳并非豪言壮语,而是精细而持久的练习。接下来,我们仍需把勇气与节制绑在一起。

勇而不鲁:神话与科学的边界

伊卡洛斯之坠(奥维德《变形记》,约公元8年)提醒我们:逼近太阳需要技艺与判断,而非单靠热情。科学实践正因此发展出“耐热手套”:假设—验证—同侪评议的流程,让好奇在可控风险中前行。创作者也有等价物——小样本试错、迭代反馈、边界条件的设置。这样,勇气不被冲动吞噬,探索不被恐惧冻结。于是,我们能把“灼伤”转化为信息,把疼痛转化为模型,再继续向光更进一步。

心理学视角:好奇带来韧性与幸福

乔治·洛温斯坦(Loewenstein, 1994)提出的信息缺口理论指出:当我们意识到“已知—未知”之间的缺口时,内驱力便被点燃。紧接着,Litman(2005)区分了求知式与减压式好奇,前者促使深度探索,后者缓解不确定带来的不适;两者交替,构成前行的节拍。此外,Kashdan 与 Silvia(2009)指出,好奇与主观幸福、投入感及心理韧性正相关。由此推论,伸手虽可能灼伤,却也更可能让人格与意义感被持续炼成。

实践路径:在日常中“伸手”

将隐喻化为方法:其一,微探险——把未知缩至可承受的份额,每天做一件不熟悉的小事;其二,问题清单——用“我真正想知道什么?”筛掉噪音;其三,风险梯度——分级暴露,把可能的“灼伤”拆成可反馈的练习;其四,复盘笔记——把疼痛转译为数据和改进点。最终,当你一次次在掌心感到温热而非灼烫,好奇便升格为稳定的能力。届时,太阳不再遥远,它已经在你的手心里发光。