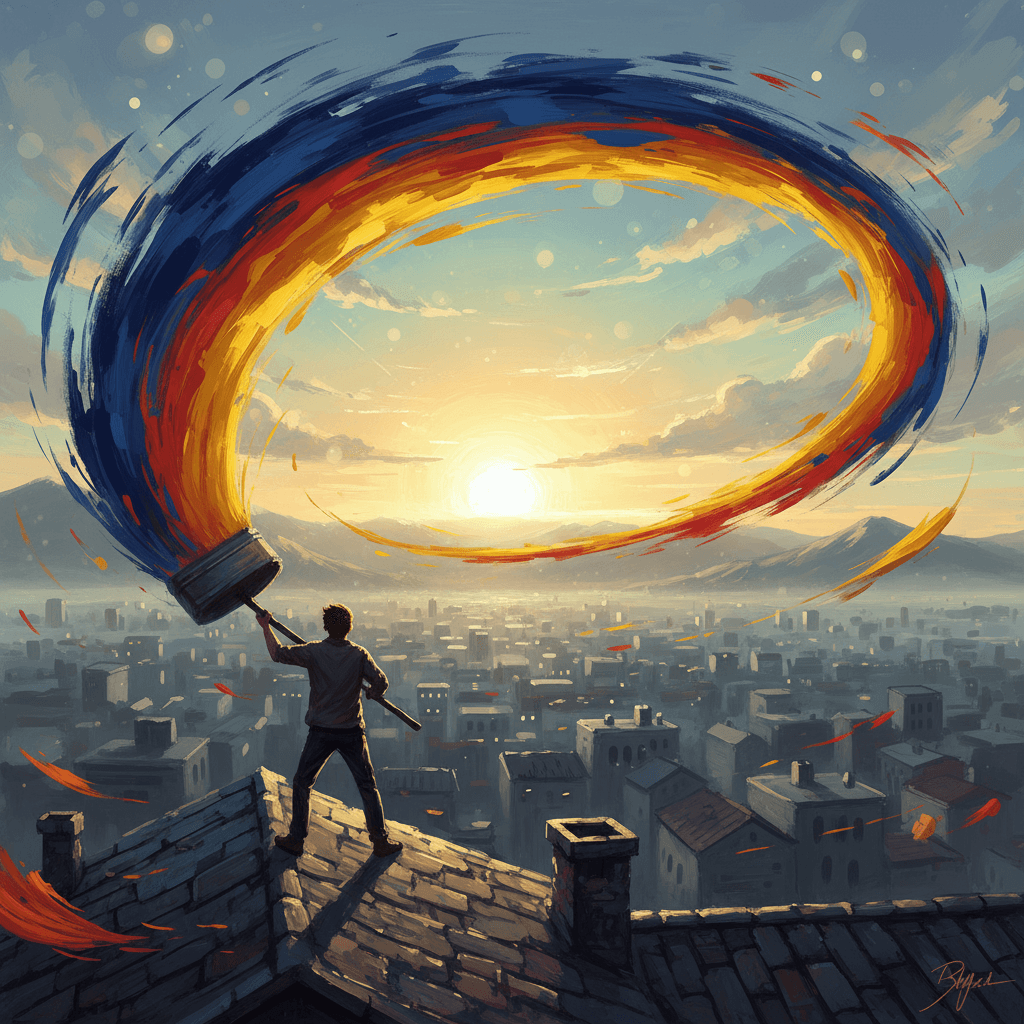

以大胆之笔描绘你的每一天;怯弱的色调从未吸引过目光。——文森特·梵高

勇气与笔触

起初,这句话将“大胆”从技巧提升为态度:真正引人注目的,并非声量,而是决断。大笔触不只是加厚颜料,它意味着在犹疑处落定方向,在灰暗里点亮一束更高的饱和度。正因如此,“怯弱的色调”不仅指颜色之淡,更是选择之退;当我们把每一天当作画布,第一笔的力度,往往决定整体的节奏与气场。

梵高的色彩宣言

随后,梵高的实践为这份态度提供了生动注脚。《致提奥的书信》(1888–1890)多次记载他如何用对比与饱和度传达心境:阿尔勒的烈日促成向日葵系列的炽黄,夜色中的《星夜》(1889)以旋涡般的蓝与金,压缩空间、放大情感。他并不回避“过于强烈”的风险,而是用大胆的配色与线性笔触逼近灵魂的真实,从而把观看变成被观看者内心的震动。

从画布到人生

进一步看,大胆亦可迁移至日常的“构图”。把一天当作一张底稿:先定主色——今天最重要的一事,再设辅助色——两三件与之呼应的小任务;其余则果断留白。怯弱的色调常表现为拖延与模糊,让目光无以聚焦。相反,明确的主线与对比,使行动像明亮的笔划穿透噪声,让人际沟通与自我表达都更有可读性。

历史与同侪的回响

与此同时,艺术史也呼应这条路径。野兽派在1905年的秋季沙龙以“强色”震动巴黎,马蒂斯的《舞蹈》(1910)以夸张的红与蓝建立情绪地平线;而康定斯基在《论艺术的精神》(1911)主张色彩具有直接的心理效应。梵高之前与之后的这些实验共同说明:当表达敢于提高对比与饱和度时,意义就更容易穿透习惯的帘幕。

心理学视角:显眼效应

更进一步,心理学的冯·雷斯托夫效应(Von Restorff effect, 1933)表明:在一组相似刺激中,最独特的那个最易被记住。换言之,视觉与记忆都偏爱“大胆的差异”。日程、作品或观点若沦为同质化的低对比,就难以获得注意力的赋值;相对地,清晰的优先级、鲜明的立场与适度的反差,能系统性提高可见度与回忆度。

大胆却不鲁莽的实践

最后,真正可持续的大胆并非无度的喧哗,而是有章法的强化。实践上:为每天设立一个“主色行动”,并配一处“互补对比”(如蓝与橙的搭配)—用以强调;同时刻意留白,让休息成为构图的呼吸。如此一来,勇气被节奏驯化,张力与秩序并存,而你的每一天,也就像一幅完成度高的作品,自带光源。