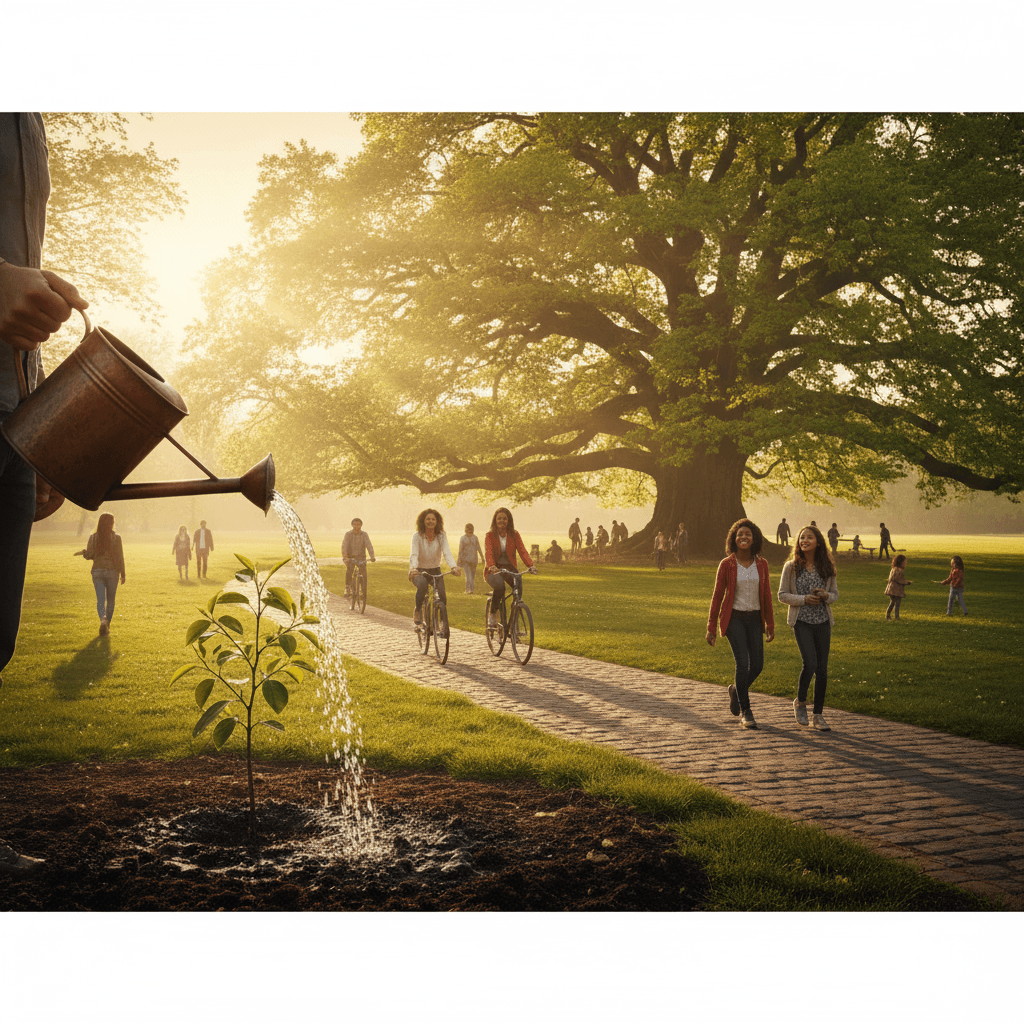

播下一颗小小的真理之种,每日浇灌它;不久,它便会为众人的道路遮荫。——纪伯伦

种子的隐喻与耐心生长

首先,这句箴言把真理比作种子,提醒我们生长遵循时间的法则,而非口号的速成。种子小到几乎不可见,却携带结构、方向与可能性;同样,一点点被实践验证的真实,比喧哗更有力量。纪伯伦在《先知》(1923)中频繁以树、泉、风来比拟灵魂的成熟,强调“缓慢”与“必然”的统一。这种自然意象并非浪漫修辞,而是一种方法论:信任累积,接受季节,更重根系而非花冠。

每日浇灌:把价值化为微行动

继而,“每日浇灌”落在可执行的微行动上:核实一条转发、在会议中为沉默者争取一句话的空间、在家庭餐桌上追问一个“为什么”。亚里士多德在《尼各马可伦理学·卷二》中说,德性由习惯而成;因此,小而重复的动作,才把抽象的真理转化为体温与肌肉记忆。久而久之,诚实成为默认设置,尊重成为下意识反应,真理的根便穿透个人生活的土壤。

影响扩散:从个体到公共

随后,影响并不会止步于个体。社会学家格拉诺维特在“阈值模型”(American Journal of Sociology, 1978)中指出,少量先行者的稳定示范,会在阈值被触发时突然扩散;而他更早的“弱联系的力量”(1973)则解释了日常松散连接如何充当传播的高速路。于是,一个人每天的求证、一次透明的账目、一次公开的道歉,经由弱联系网络层层复制,慢慢变成群体的常识与规则。

历史侧影:小真理如何成荫

再看历史,许多遮荫的大道都始于细微的栽培。甘地将非暴力命名为“真理之力”(satyagraha),在《南非被动抵抗史》(1928)里记录了日复一日的守纪与自省;数十年后,马丁·路德·金在《伯明翰监狱来信》(1963)中把这种坚持转译为美国的公共伦理。从更早的传统看,孟子以“四端”为萌芽,主张以一念恻隐扩而充之(《孟子·公孙丑上》)。这些故事表明,小真理通过耐性与实践,终能汇成供众人歇脚的树荫。

心理与伦理的遮荫效应

进一步,从心理与伦理的角度,“遮荫”意味着降低群体的不确定性与冲突温度。安吉拉·达克沃斯在《坚毅》(2016)中显示,长期、专注的坚持与重大成果相关;当社会中的多数人以同样方式对待事实与他者时,信任与可预期性便上升,合作成本随之下降。换言之,真理的树荫不是抽象道德高地,而是可感的凉意:更少的误解与揣测,更稳的协作与分工。

逆风修剪:防止真理走向独断

然而,任何生长都需要修剪,以免枝叶遮蔽了阳光。波普尔在《科学发现的逻辑》(1934/1959)强调可证伪性,提醒我们把“我可能错”写进方法;约翰·密尔《论自由》(1859)则主张在思想市场中与反对意见交锋。因而,浇灌的同时要定期检视:我们维护的是可检验的真理,还是自我感觉的正确?用可重复的证据、开放的对话与可逆的立场,防止信念长成霸道的藤蔓。

结语:让树荫惠及众人

最后,要让荫凉真正惠及众人,仍需把“树”种在公共空间:在制度里嵌入透明与问责,在教育里训练证据与逻辑,在社区里奖励诚直与守信。等到某天热浪来临,人们在同一片树影下相遇,彼此不必完全一致,却能在共同的真实上休憩与协作。这时你会发现,那颗当初不起眼的种子,已经把道路连成了通往未来的林荫。