美善相对与无为之道

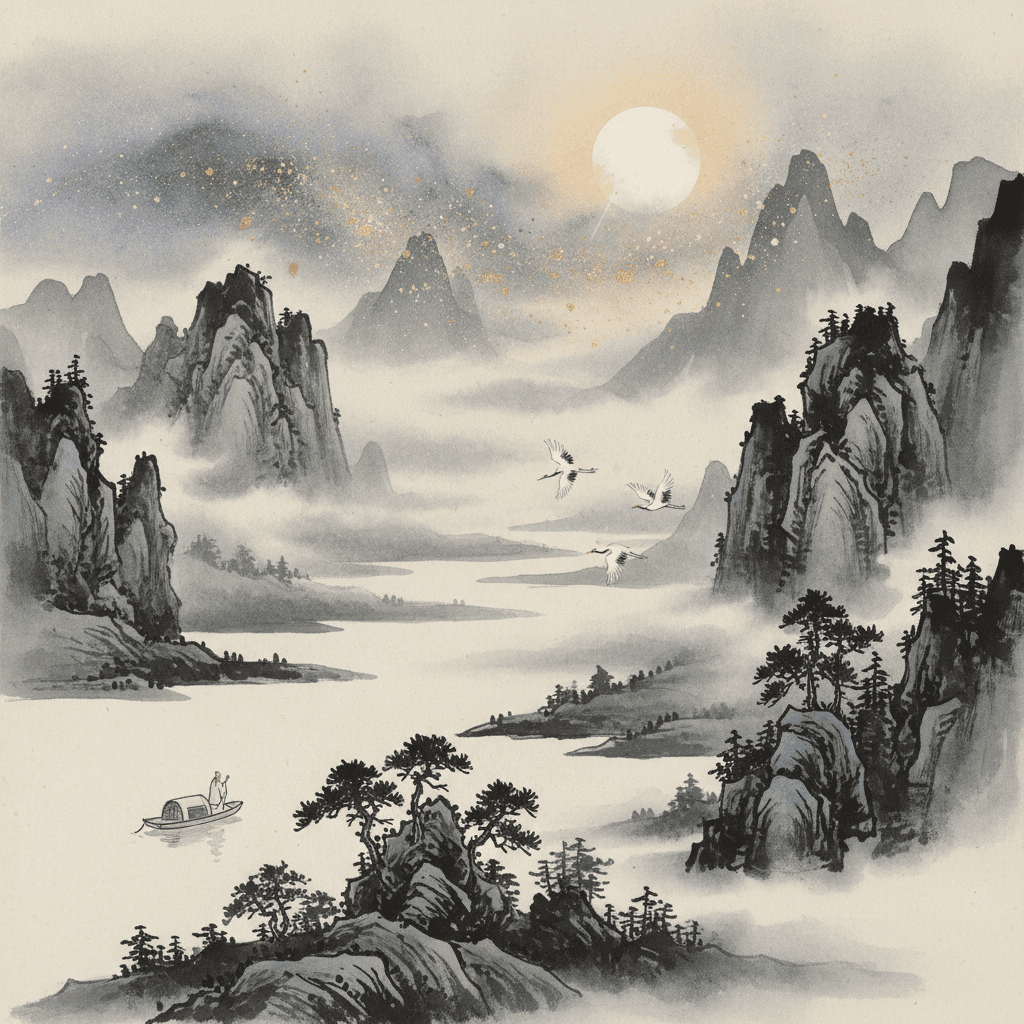

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有。为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。- 老子

对立的诞生:命名引出其反

首先,老子指出“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”。一旦命名与评判确立,反面即被唤起,价值便落入对立的陷阱。《庄子·齐物论》言“彼是莫得其偶”,意在化解执取。由此,所谓美善并非永恒本体,而是关系定位与情境显现。

相生相成:阴阳的互依秩序

进而,“有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随”铺陈出相生链条,展示世界的互依秩序。《易传》谓“一阴一阳之谓道”,差异不是断裂,而是互补。认识上的“相较”“相随”,引导行为上的“相成”,使人从争胜转向成全。

无为之事:去妄而顺其自然

顺此逻辑,“圣人处无为之事”,并非无所作为,而是去除妄为,以顺其自然而行。《王弼注〈老子〉》释“无为”曰“无所复加”,如舟师因风而行,不逆流强划。于是,行动不再出于私欲紧张,而源自对时位与势能的体认。

不言之教:身教胜于言说

与此同时,“行不言之教”强调以身作则:以秩序、节制与范式让人自见其可。《论语·为政》云“其身正,不令而行”,与此相互印证。通过营造可感的环境与流程,人之可能性被唤起,而非被指令与口号推着走。

功成弗居:退后成全之德

因此,“万物作焉而不辞,生而不有;为而不恃,功成而弗居”。功业完成却不据为己有,正是让功业得以久存的方式。“夫唯弗居,是以不去”,与“上善若水”同理:居下不争,反能成其大。《史记·老子韩非列传》亦以“虚静”赞之。

当代应用:顺势比勉强更有力

最后,若落到当下:领导以目标与边界取代繁苛指令,团队自组织即是“无为”;产品设计删繁就简,让用户路径自明;心理疗愈中的接纳承诺疗法(ACT)借“顺势”化解对抗;环保政策以激励结构替代管制堆叠。顺势而行,反比勉强更有效。

尺度与边界:无为而无不为

补而论之,“无为”非“无能”。当系统失衡、暴力横行时,适度设限与纠偏即是“为以成无为”。《道德经》十九章“绝智弃辩”在于止息过度技巧之弊,非否定智慧本身。把握度与时,使“无为而无不为”成为实践的可行尺度。