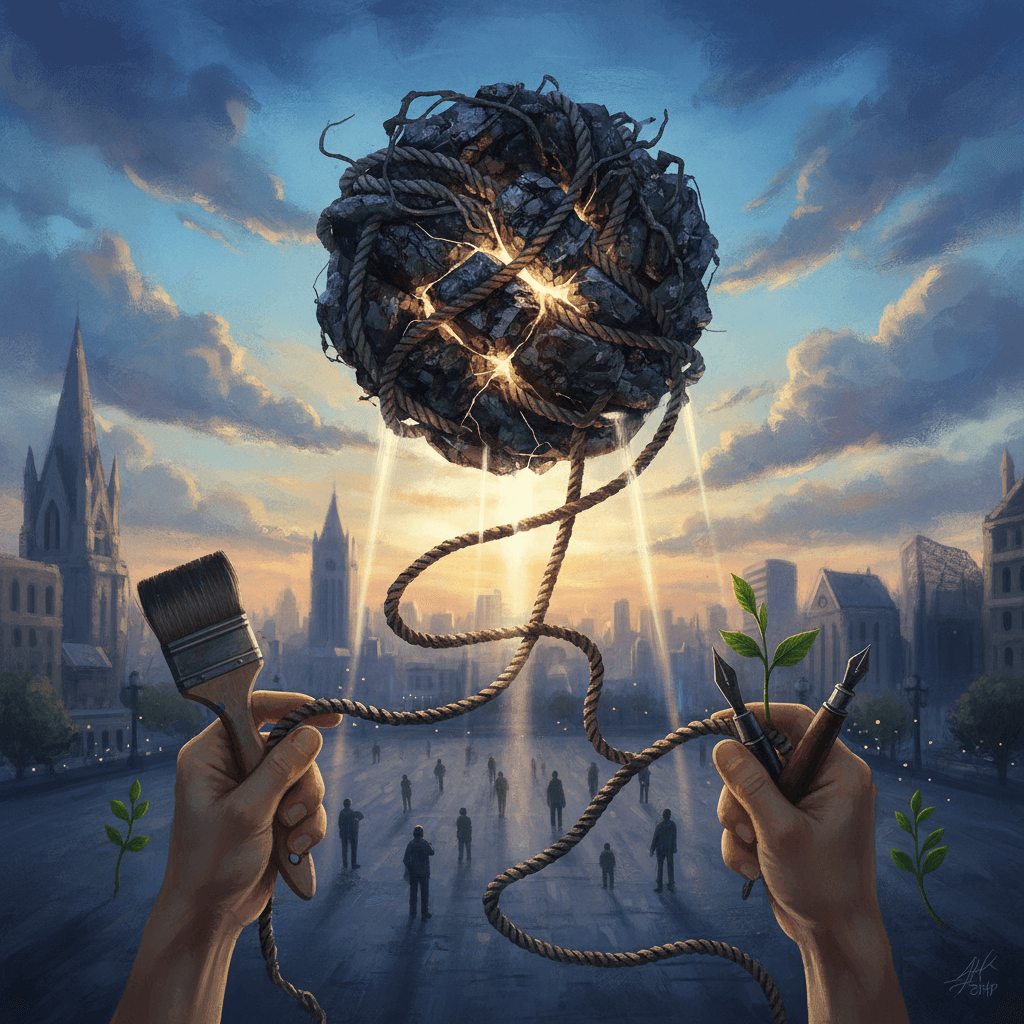

用稳健而富有想象力的双手,不断敲击不义之结。——詹姆斯·鲍德温

从锤到结:隐喻的起点

首先,这句格言把社会变革比作手工艺:不是一击即中的破坏,而是以稳健之手、富想象的目光,沿着缝隙反复敲击。‘结’意味着结构性的缠绕——法律、语言与习惯在暗处彼此打结,因而需要技艺与耐心。鲍德温的启示在于:正义不靠狂怒的挥砍,而靠对材料的理解与对方向的判断。

想象力:找到裂缝的光

继而,想象力让我们看见看不见的束缚点。鲍德温以小说与随笔重绘生活的轮廓,使被日常化的偏见显形。《乔万尼的房间》(1956) 以亲密叙事突破性与身份的边界,训练读者在道德与欲望之间辨认真实;而在《没有名字的街道》(1972) 中,他把私人记忆置入历史框架,指认制度阴影。正因想象力照亮细节,我们才知道该往哪里敲。

识结与解结:结构的剖面

再者,了解‘不义之结’的编织方式,决定了敲击的顺序与力度。鲍德温在《土生子之笔记》(1955) 中将个体情绪与城市、媒体、警政、住房等制度脉络勾连,显示偏见如何在礼貌与惯例中自我加固。于是,反歧视不只是态度转变,更是语言、叙事与政策层面的解缠:先松动话语,再撬开规则,最后更换部件。

节奏与回声:坚持的技艺

同时,‘不断敲击’强调韧性与节奏。鲍德温在剑桥辩论场上对阵威廉·巴克利 (1965) 的演讲,展示了理性与激情的配比如何改变倾听的姿态;这并非一次性胜利,而是让回声在公众领域扩散的起点。正如《下一次大火》(1963) 所示,他将见证与告诫交替书写,形成稳定的节拍,使社会的防御逐步松动。

从叙事到制度:敲入现实

因此,文字的锤痕需要在制度上留下刻度。美国民权运动后,诸如《公平住房法案》(1968) 的推进,并非出自某一部作品或一次演说,然公众想象被文学与影像重塑,政策空间随之打开。鲍德温以见证者身份把私人伤口转换为公共语法,使立法者与公民拥有共同参照,这种叙事—制度的回路,正是解结的关键路径。

火与稳:正义的温度控制

最后,鲍德温提示我们把道德之火放进稳健之手。他在《下一次大火》(1963) 中多次强调,真正的批评出自爱的要求:既不粉饰,更不放弃。于是,想象力供给火焰,稳健度量热度;火焰过烈则焚毁共同体,过弱则无法回火成钢。能量与分寸相济,我们才可能在自身亦被缠绕的处境里,持续而精确地敲开不义之结。