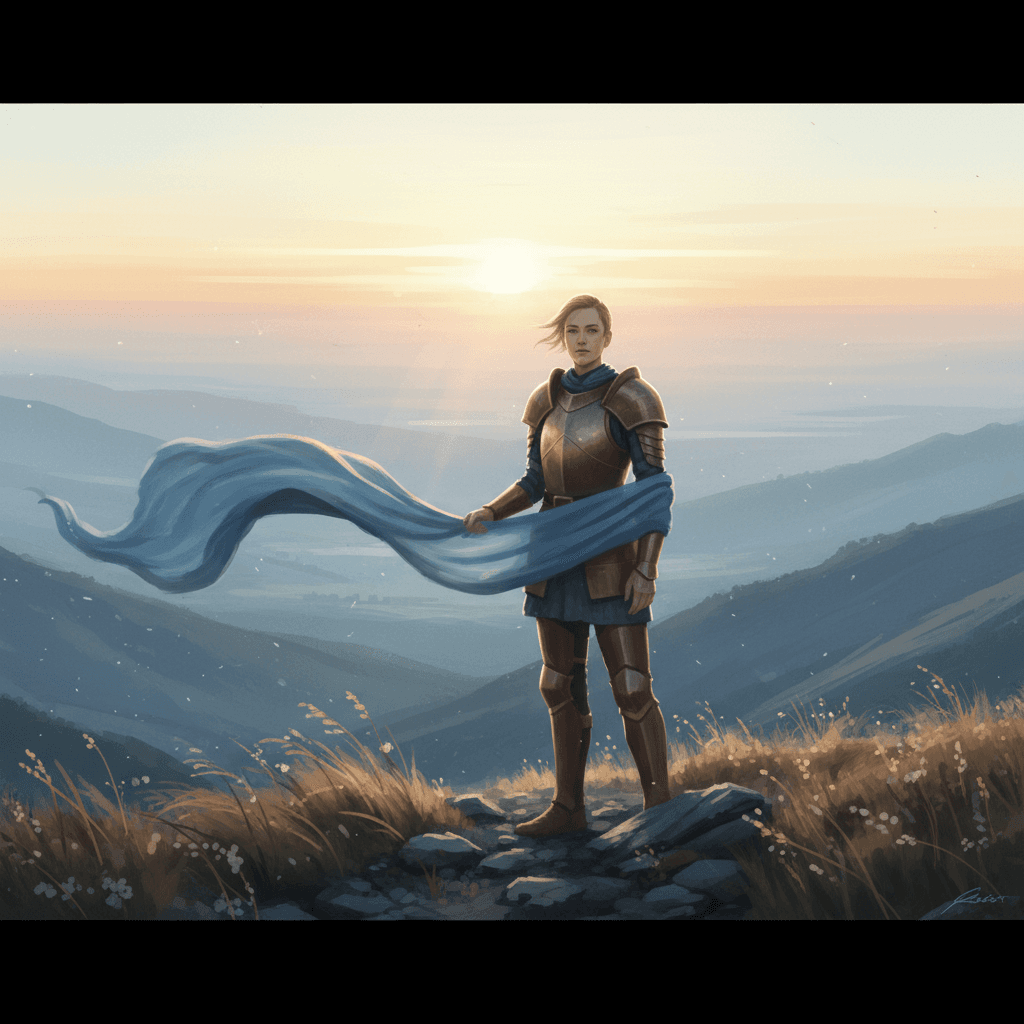

将纪律如盔甲般披戴,将仁慈如旗帜般高举,投入每一场战斗。— 马可·奥勒留

战场隐喻与斯多葛核心

首先,这句格言以战场意象浓缩斯多葛的两大支柱:自我统御与对众生的善意。盔甲象征能抵御情绪波动与外界冲击的内在坚韧;旗帜则是公开而可见的价值宣示,像罗马军团的vexillum,令队列不乱、士气所向。马可·奥勒留在《沉思录》(约公元170–180年)中反复强调,行动应受理性律令引导,并以共同体之益为终点。这一内外双修的结构,既保你不为愤懑所俘,又使你的力量被他人理解与信任。

纪律如盔甲:自我统御的力量

随后,盔甲的比喻指向“节制、专注、整队”的自我训练。罗马军团以反复操演著称,龟甲阵能在乱箭中稳步推进,正如训练好的心智能在压力下维持判断。现代研究亦呼应此点:Walter Mischel 的延迟满足实验(1972)显示,自我控制与长期成果相关。奥勒留在《沉思录》中要求“先制己,再治事”,意味着在怒火升腾时先护住理性中枢——像锁好盔缝——再决定何时推进、何时止损。

仁慈如旗帜:让对手看见你的目的

而后,高举仁慈并非示弱,而是让各方看见你战斗的底线与终点,从而减少无谓的敌意。公元175年镇压阿维狄乌斯·卡西乌斯叛乱后,马可·奥勒留要求宽宥多名涉事者,并劝阻清算(Cassius Dio, Roman History, Book 71),以稳定帝国与修复信任。这种可见的仁慈像旗帜,向战场各方传达“我们求的是秩序与公正,而非复仇”。当目的被看清,谈判与撤兵便有了着力点。

从军阵到组织:冲突的实践转译

转而观之,今日的“战斗”多在会议室、法庭与舆论场。纪律体现在流程、证据与边界;仁慈则体现在倾听、体谅与体面退出。《孙子兵法》言“上兵伐谋,其次伐交”,强调用清晰策略与关系管理化解冲突。比如企业危机公关中,先以事实与时序控盘(纪律),再以坦承道歉与补救方案安抚相关方(仁慈),两者相辅相成,既止损又复信。

张力与平衡:防止滑向两端

更进一步,若只有纪律而无仁慈,容易滑向苛刻与失人心;若只有仁慈而无纪律,则流于软弱与失标准。亚里士多德在《尼各马可伦理学》(约公元前350年)提出中道,需要以实践理性在情境中校准强度与时机。对个人而言,这意味着为“何时强硬、何时宽贷”预设准则;对组织而言,则是在制度里写入“问责与修复”并行的机制,以免临场情绪绑架判断。

可执行的流程:备战、应战与修复

最后,将箴言化为日用之道可循三步。其一,备战:预设底线与证据清单,像磨盔甲,避免仓促出击。其二,应战:采用“先镜像后陈述”的沟通顺序,先复述对方关切,再提出数据与要求,使旗帜可见而不失锋芒。其三,修复:在局势稳定后评估损伤、致歉与补偿,并更新流程。正如《沉思录》所示,唯有让纪律护住心智、让仁慈指明方向,方能在一次次交锋中赢得胜利与人心。