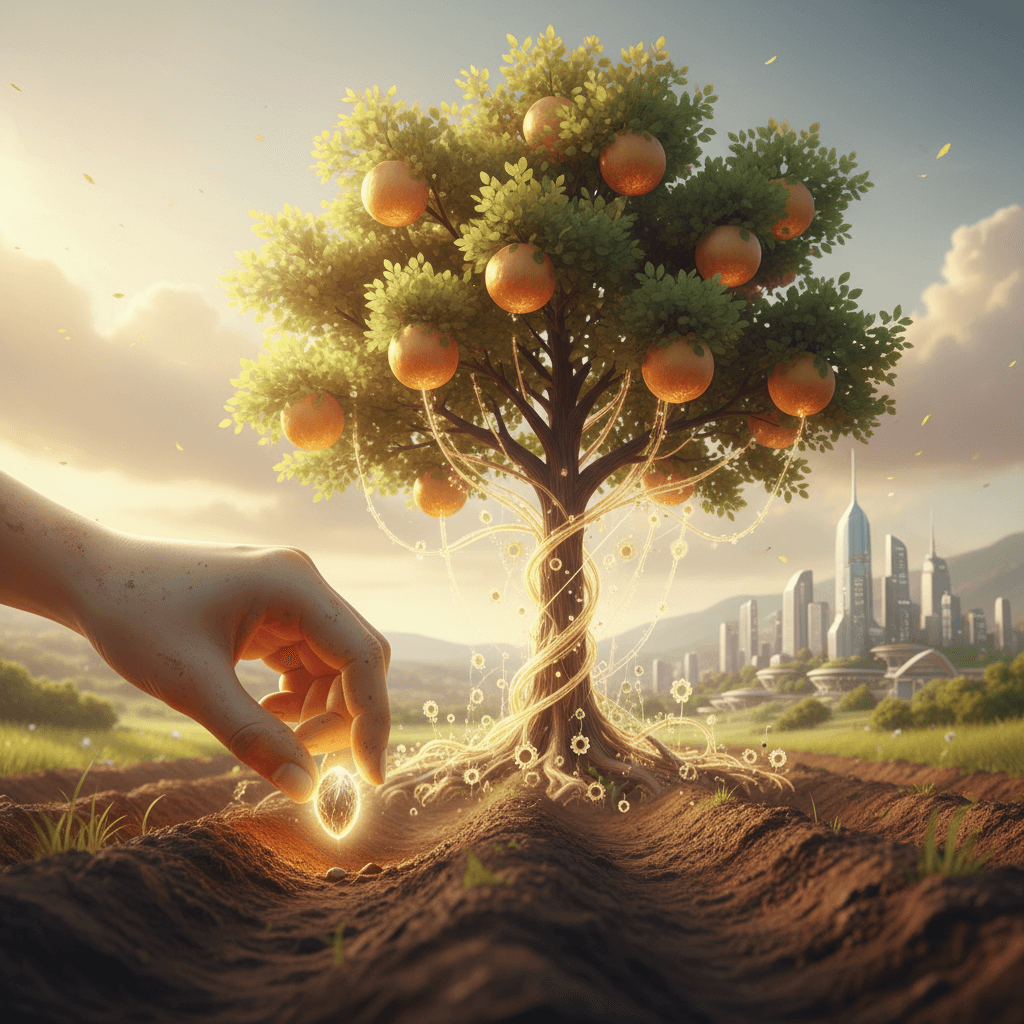

将你的真理种在行动的土壤中,让它的果实哺育未来。——加布里埃尔·加西亚·马尔克斯

从比喻到方法的提醒

这句箴言以耕作图景揭示一条方法论:真理若停留在口头与观念,便像囤在仓里的种子,不会开花结果;只有落入“行动的土壤”,它才会扎根、生长、繁衍。于是,真理不再是静止的答案,而是需要被实践激活的生命体。正因此,我们的目光应从抽象的信念转向可执行的路径,让理念在一次次播种、浇灌与修剪中被检验与修正。接下来,问题转化为:什么样的土壤,才能让真理发芽?

行动是检验真理的土壤

自亚里士多德《尼各马可伦理学》以来,实践(praxis)被视为德性与知识的生成场;约翰·杜威在《民主与教育》(1916) 中更将真理理解为“在经验中有效”的可验证性。呼应这一脉络,1978年中国关于“实践是检验真理的唯一标准”的讨论也强调:以结果与改进作为衡量。换言之,行动既是试金石,也是养分库——它把信念与现实对接,把愿景与反馈闭环。顺着这一思路,东方思想中的“知行合一”,为我们提供了更具体的工法。

知行合一的历史回声

王阳明在《传习录》中言“知是行之始,行是知之成”,把认知与实践视为同一事物的两端:不行之知是未生之子,而不知之行是盲动。由此,真理的生成像农事的季节律:认知开垦地块,行动播下种子,反思像除草间苗,复行使收成更稳。这样的循环,使真理不再是一锤定音的“定论”,而是不断迭代的“生长”。而当我们把视线投向文学,马尔克斯提供了另一种可生长的叙事实践。

马尔克斯与可生长的叙事

在《百年孤独》(1967) 中,马孔多的兴衰以循环与记忆相互写影:故事像种子,落在读者的生活里,催生对历史与现实的再行动。马尔克斯的记者身份亦印证这一点——诸如《一桩事先张扬的凶杀案》(1981) 的纪实书写,让叙事成为社会行动的前奏。由此可见,讲述即播种:当叙事与证据结合,便能在公共领域形成压力与共识,推动制度与行为的改变。顺势地,我们不妨检视几段“开花结果”的公共行动。

当真理开花的公共案例

瑞秋·卡森《寂静的春天》(1962) 以严谨数据与清晰叙事促成DDT管制,并助推美国环保署成立(1970),显示科学真理经由公共行动方能护住生态。同样地,旺加里·马塔伊在“绿带运动”(1977) 中以“种树”回应性别与生计议题,累积数千万株树的种植,转化为社区赋能与民主参与。由此可见,当真理进入可重复、可传播、可衡量的行动,它的果实就能被更多人分享。于是,个体如何在日常里完成这道“翻译”?

把真理落地的四步

第一,把真理翻译成可执行的承诺:从“重视环境”转为“本周乘公共交通三次”。第二,设计最小可行实验:用两周试行、以数字记录,并在期末复盘。第三,建立反馈与记忆:把结果沉淀为清单、仪式、或团队流程,让改进可继承。第四,结伴与对齐:邀请同行者共订目标与时间线,以社会承诺抵御短期诱惑。通过这四步,理念获得触地速度;而要延展影响,还需要为“未来的使用者”做结构化设计。

让果实哺育未来的机制设计

要使果实可持续地喂养他人,关键在于把行动固化为制度与公共品:开放的文档与数据集、可复制的流程包、以及培养接班人的学徒制。中世纪大教堂的石匠明知完工需历代,仍雕刻天穹下看不见的细节,因为他们把作品视作对未来的供养与誓约。以此观之,我们每一次播种都应留出“时间与他人”的接口:可传递、可审计、可改良。如此,真理便在行动中结果,而果实又成为下一代的种子。