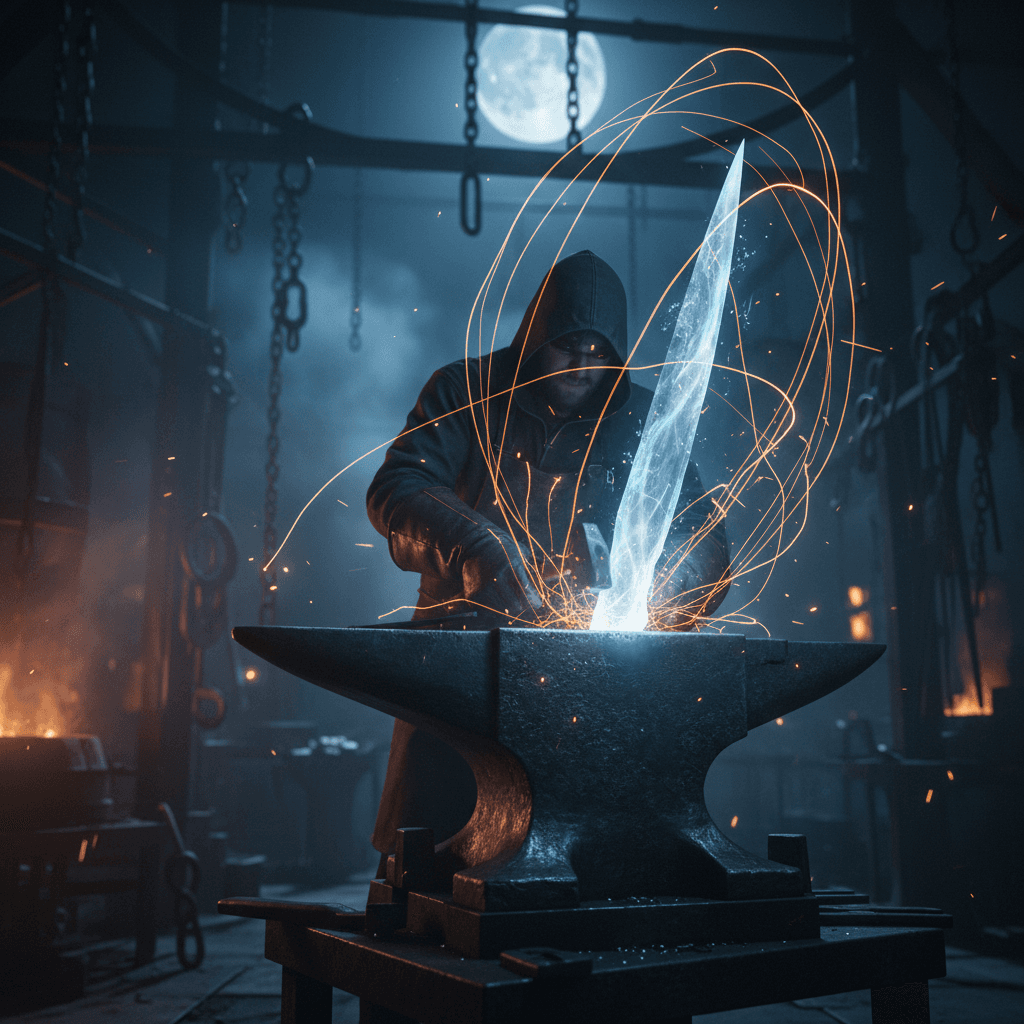

从怀疑中锻造清明;清晰的视野是磨砺决心的金属。——弗兰茨·卡夫卡

隐喻的熔炉

首先,句中两重金属意象让思路具象可触:怀疑像高温,逼出认知的杂质;清明则似经千锤百炼后形成的钢,结构致密而有韧性。由此,清晰的视野不再是抽象的“知道”,而是可承载压力、能传导力量的材料学维度。只有硬度与韧性兼备的“视野之钢”,才配得上去磨砺与支撑人的决心。

卡夫卡式清明

顺着这条隐喻,卡夫卡的叙述为我们提供场景化的说明。《审判》(1925) 中,约瑟夫·K在迷宫般的司法秩序里被迫反复追问:权力从何而来?规则为何不透明?怀疑虽使他一再受挫,却也剥落了社会仪式的涂层。《城堡》(1926) 里,测量员K越是逼近权威的中心,越发确认其空无与任意;而《变形记》(1915) 则把体制化冷漠转化为生理性的异化。由此,怀疑不是破坏,而是清明的工艺流程。

怀疑的哲学脉络

再者,西方思想早已将怀疑视为通向明晰之门。柏拉图《理想国》(约公元前375年) 的洞喻显示:从阴影走向阳光,需要对熟悉之物生出不信,方能见到真相之“太阳”。笛卡尔《第一哲学沉思集》(1641) 则以方法论怀疑剥除一切可疑之物,最终抵达我思故我在的自明性。两者共同指向:清明并非先验赐予,而是经由怀疑的净化而来。

视野与决心的心理机制

同时,心理学解释了“视野之钢如何磨决心”。目标梯度效应表明,越清晰的目标越能提升接近动机(Hull, 1932);而实施意图把愿望转译为情境—行动脚本,如“若X,则做Y”,显著提高执行率(Gollwitzer, 1999)。此外,认知失调理论指出,清晰的自我叙事可将承诺与行为对齐,减少摇摆(Festinger, 1957)。因此,清明并非仅是看得见,更是把看见转化为持续的能量。

把清明转化为动作

进一步看,决心要落地,需一套循环机制。博伊德的OODA环(Observe-Orient-Decide-Act,20世纪50年代)强调:优先修正“定向”,即以更清晰的模型理解环境,再决策与行动。实践层面,事前验尸法让团队在行动前主动寻找失败路径(Gary Klein, 2007),而清单将清明固化为可复用程序(Atul Gawande《清单革命》, 2009)。当视野成为流程的材料,决心便获得稳定的切削力。

回火后的坚韧

最后,金属学的比喻提醒我们:过热会脆裂,回火方得韧性。决心若失去怀疑的冷却,易滑向教条;怀疑若没有行动的成形,又会沦为空转。卡夫卡在《致父亲的信》(1919) 中对权威的自省,正是一种回火式的道德冷却——它让力量不过度、也不失温。如此往复淬炼,我们才可能拥有既锋利又不易折断的清明与决心。