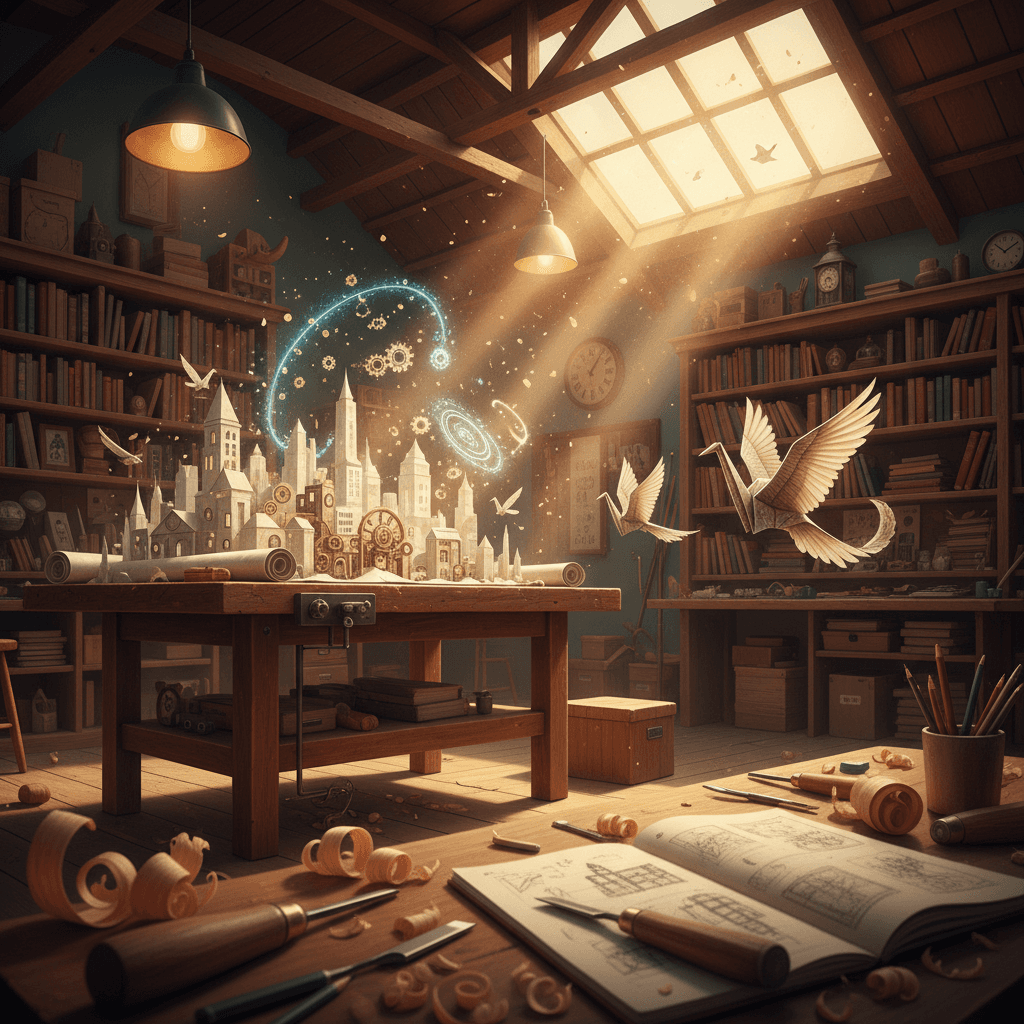

把你的想象力变成一间作坊,每天在那里劳作,打造你所设想的人生。— 加夫列尔·加西亚·马尔克斯

从灵感到工艺

首先,这句箴言把“想象力”从转瞬即逝的灵光,搬进一间可以反复操作的作坊。它提示我们:愿景不是等待被启示,而是需要经由技艺与流程被制造出来。亚里士多德在《尼各马可伦理学》中称此为techne——一种可传授、可练习的技艺;当想象获得工艺化的路径,它便从抽象愿景变为可加工的原材料。于是,人生不再是偶然拼合的拼图,而是可用工具、步骤与时间打磨的器物。

日常的锤与砧

继而,作坊的核心不是豪言,而是日复一日的敲击。米哈里·契克森米哈赖在《心流》(1990) 展示:稳定的专注与可感的进步能将辛劳转化为沉浸的愉悦。哪怕每日仅一小时的深度劳作,也会因持续而产生复利效应。与其等待大把空闲,不如为想象设定固定时段、清晰任务与可复盘的成果清单;当锤与砧的节奏形成,动力便由“靠意志”过渡为“靠惯性”。

马尔克斯的十八个月

进一步看,作坊并非隐喻而已。马尔克斯为写《百年孤独》(1967) 曾在墨西哥城闭门写作约十八个月,他在《活着为了讲述》(2002) 回忆:家计拮据,妻子梅赛德斯替他挡下债主,让他专注于每日字数与反复修订;访谈集《番石榴的香气》(1982) 也记载了他近乎工匠的纪律。魔幻现实的丰饶,并非天降奇迹,而是靠固定工时、严格删改与持续复写累积而成。

空间与仪式的框架

与此同时,作坊需要空间与仪式来稳住心智。伍尔夫在《一间自己的房间》(1929) 指出创作权与空间权的勾连;海明威在《流动的盛宴》(1964) 描述他站立写作、在“知道下一句”的位置收笔的仪式感。可见,一张固定桌、一段固定音乐、一次固定开场动作,都是为注意力设立门楣的“作坊规矩”。当入口稳定,创作的启动成本便显著下降。

原材料:阅读与观察

同样重要的是原材料的补给。马尔克斯的新闻训练让他从街巷与旧闻中采集细节,再回炉为神话质感的叙事;斯蒂芬·金在《论写作》(2000) 直言:阅读是写作的必修课。因而,作坊应有“材料库”——随手记录的街谈巷议、读书摘记与现场素描。原料越杂实,成品越立体;当生活被持续观察,想象便不再虚浮,而有了触感与重量。

打磨与复稿的工序

因此,作坊的价值终在打磨。安妮·拉莫特在《一步一步来》(1994) 提醒我们允许“糟糕的初稿”,再通过迭代提纯;《英文写作指南》(Strunk & White, 1959) 则像工艺手册,反复强调删繁就简。把初稿视为粗坯,以版本号记录变化——每轮只优化一个维度:结构、节奏或语言密度。这样,作品像被逐层抛光的器物,逐渐显出纹理与光泽。

让作品反向塑形人生

最后,当你长期在作坊里劳作,作品也会反过来雕刻你的生活方式。理查德·塞内特在《匠人》(2008) 论证:做事的品质会沉淀为为人的品质。愿景—行动—回馈的循环,使人生从被动选择转为主动锻造。待到某日回望,你不只“实现了设想”,更在工艺的坚持中,炼成了能够承托设想的人。届时,作坊不再只是桌面与工具,而是你延展起来的整个日常。