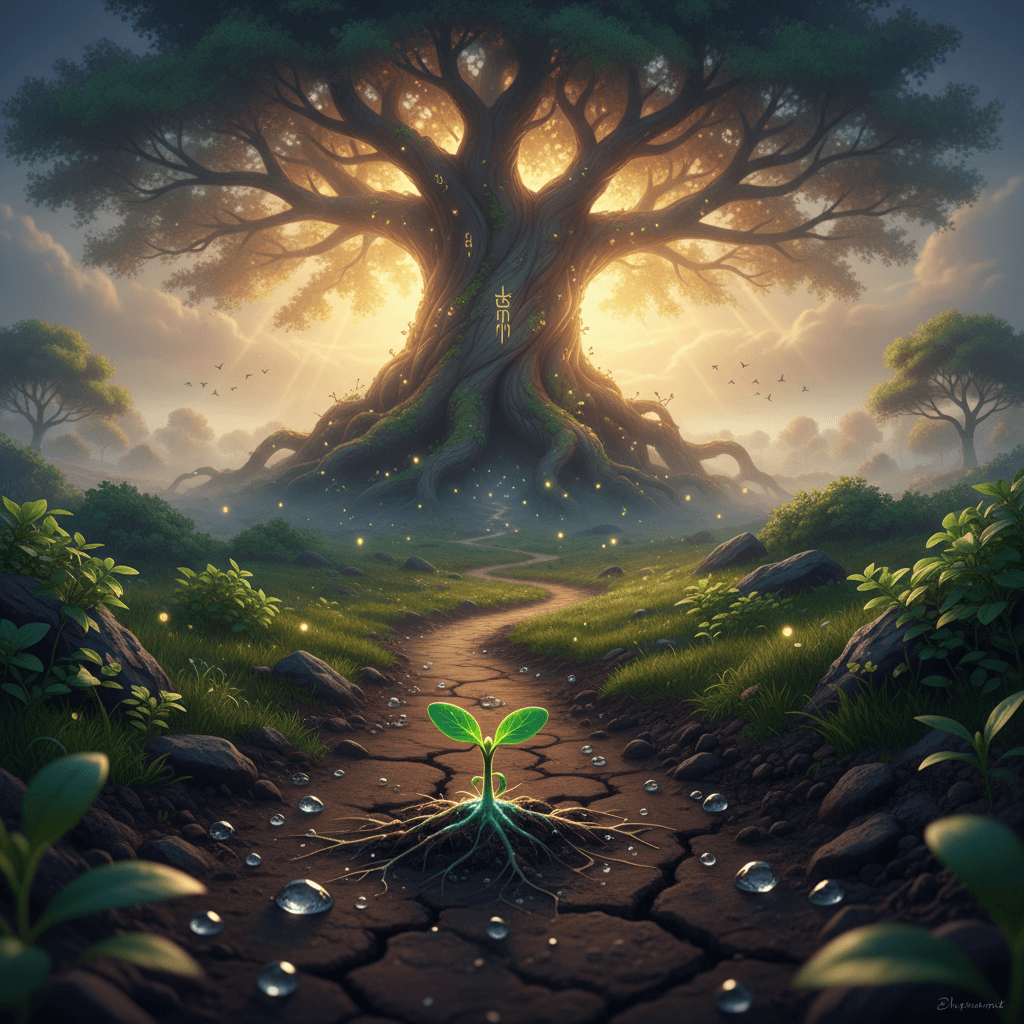

从最微小的创作之举开始,让坚持把它化为传奇。 — 村上春树

起点之微,意义之大

从最微小的动作出发,这句话把创作从“天才神话”拉回到可实践的地面。哪怕是一句草稿、一张速写或十分钟的旋律哼唱,都是对惰性的第一次反击。关键在于启动,因为启动让心智从评判者转为参与者。 更重要的是,这种微小之举为坚持预留了接口:体量小,阻力低,情绪波动也难以成为借口。于是,传奇并非遥远的偶然,而是可被拆解的日常路径。

坚持的力学

顺着这个思路,坚持像一台复利引擎,把微小增量叠加成结构性改变。管理学中的“改善”(Kaizen)强调每日1%的优化;行为学者James Clear《原子习惯》(2018)则以数据比喻:1.01的365次方远超起点。微小不意味着微弱,它只是在时间轴上放大作用。 同样地,节律比爆发更可靠。零星的灵感高峰固然耀眼,但可重复的流程才会沉淀作品族谱。于是,坚持既是方法论,也是一种对未来的耐心投资。

村上的日常与马拉松

回到村上春树本人,他在《当我谈跑步时我谈些什么》(2007)记录过近乎刻钟的作息:清晨四点起床,写作五六小时,下午跑10公里或游1500米,晚上九点就寝。这套循环并不浪漫,却把“每天的微小”压实为肌肉与段落。 据他回忆,写作始于一次球场上“球棒击球的清脆声”触发的灵感,随即落为《且听风吟》(1979)的手稿。由此可见,传奇的雏形不是宏大构想,而是一次被守住的开始,再被日复一日地打磨。

历史与艺术的回声

历史亦提供旁证。贝多芬《第五交响曲》(1808)从四音动机“短短短长”出发,反复变形与发展,最终撑起一部恢弘结构;小因子经过顽强推演,成为震撼的命运叙事。换个领域,葛饰北斋在《富岳三十六景》(约1831)以重复视角锤炼富士山意象,晚年仍自称“七十才入画理”,把坚持写进时间。 这些案例表明,微小起点若与长期迭代相结合,便会获得形式与内容上的规模效应。

心理学的支撑

进一步说,心理学为“坚持成传奇”提供机制解释。Carol Dweck《心态致胜》(2006)指出,成长型心态把失败视为可学习的反馈,因而降低放弃率。Anders Ericsson《刻意练习》(2016)强调在明确目标与即时反馈中推进难度梯度,这使微小改进朝向有效积累。 由此,创作者不只是在“坚持”,更在“有质量地坚持”。当反馈回路闭合,微小之举便具备自我强化的动力学。

可落地的微小实践

因此,落地的方法可以简单而具体:为每天设定一个“最小可行产出”(如200字、一枚草图、一段8小节)。采用固定时段与场所,减少决策摩擦;用番茄钟维持节律;以周为单位复盘并微调流程。公开承诺或结伴打卡,能把个人意志转化为群体牵引。 当“今天也完成了最小量”成为稳定信号,作品会从点连成线,再织成网。届时,所谓传奇,只是许多个微小日子的别名。