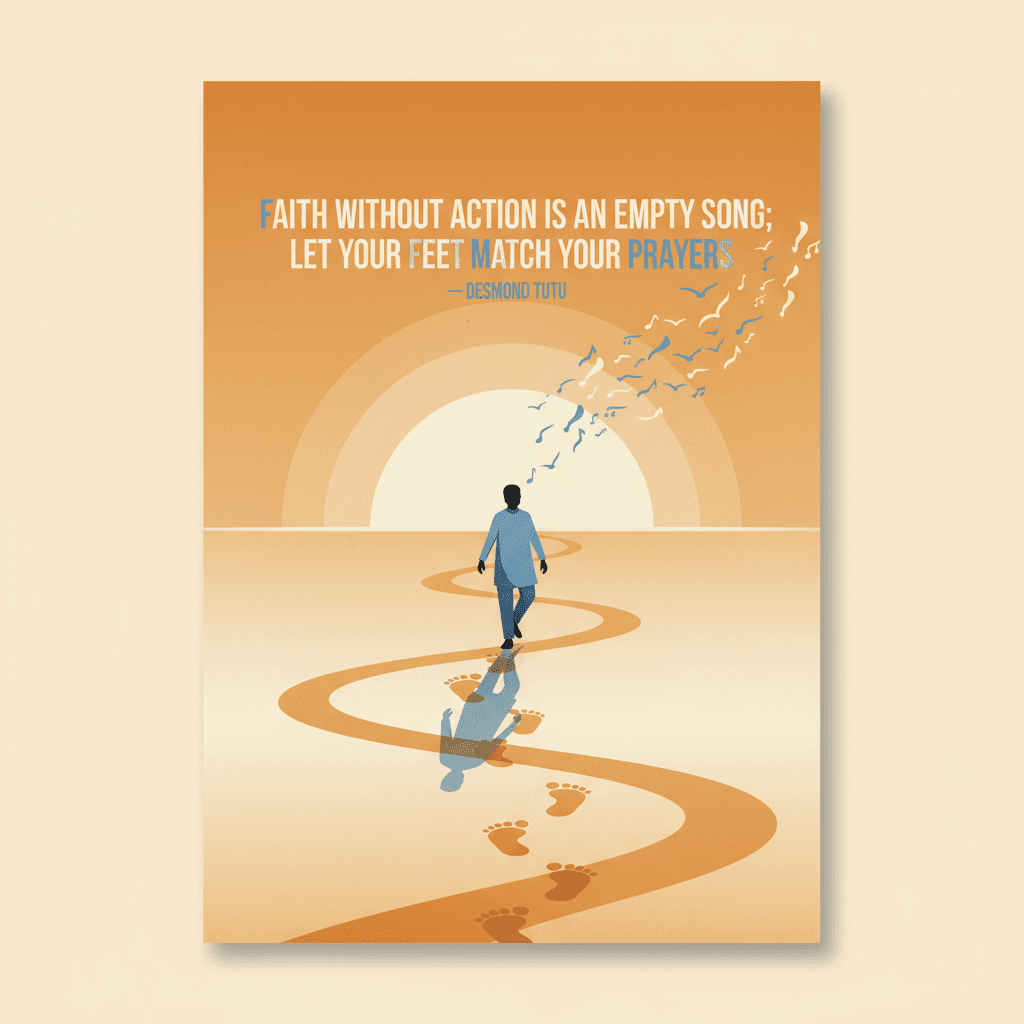

没有行动的信仰是一首空洞的歌;让你的脚步配得上你的祈祷 — 德斯蒙德·图图

信仰若无行动的悖论

图图这句话把信仰比作“歌”。若只在口中回旋,而不落到脚下,它就空响而无力。因此,衡量信仰不在高声祈祷,而在低处行走:在需要之地迈步,在不公之前停下,在恐惧之际仍向前。

图图的历史语境

顺着这份要求,我们回到南非。作为反种族隔离运动的道德之声,图图主持了1996年的真相与和解委员会,主张“没有宽恕就没有未来”。但他同样坚持:宽恕须以真相、承认与责任为前提,祈祷要与赔偿、制度改革同行。

神学回响:从《雅各书》到乌班图

沿着思想的脉络,这句话并不孤单。《雅各书》2:17直言:“信心若没有行为就是死的。”而非洲伦理“乌班图”强调“我因我们而在”,把灵性从私密感受牵引到公共善。于是,敬虔转化为邻人的可感受益。

伦理实践:把祈祷化为可执行的步伐

因此,祈祷后的第一步应是具体可检验。把怜悯变成日程,把关心化作预算,把价值落实为投票与志愿服务;并且在工作流程中改写规则,例如公平招聘、供应链尽职调查。这样,意向不再蒸发为感动。

心理学证据:意向与行为的鸿沟

与此同时,社会心理学提醒我们“善愿—善行”之间常有落差。Ajzen的计划行为理论(1991)指出,态度与主观规范需通过可行性才转化为行动;Darley与Batson的“好撒玛利亚人实验”(1973)更发现,时间压力比宗教性更能预测助人。减阻,行动才发生。

共同体层面:修复式正义的脚步

回到公共层面,行动意味着修复关系与结构。南非的听证让受害者发声、加害者陈述,赦免以供述与悔改为条件,随后推动宪制变革。这种“走路的信仰”把灵修化为制度设计,让集体记忆不再只是哭泣,而成为前行的地图。

最后:以步伐守护祈祷

于是,信仰不再是独自吟唱的旋律,而是众人合奏的行进曲。每天一小步、长期一大步——用可验证的承诺守护祈祷的火焰。让脚步与祈祷相称,正是把热忱变成可度量的爱。