以坚定的心志面对每一个选择;德性由有意的行动锻造而成。 — 马可·奥勒留

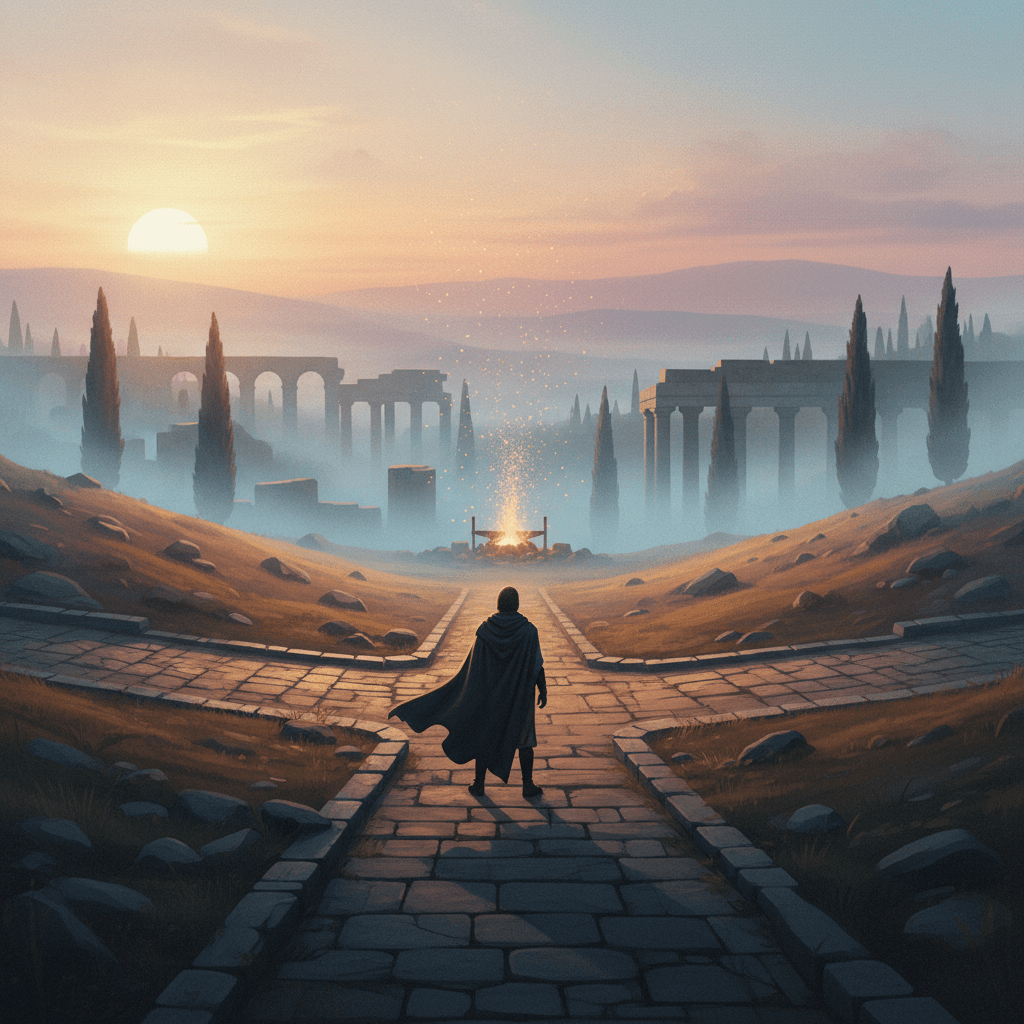

心志与抉择的起点

开篇,马可·奥勒留的提醒指向斯多葛的核心:选择的质量决定心灵的形状,而坚志则是选择得以成形的砧座。《沉思录》 (c. 170 CE) 一再劝诫自己“把注意力收回可控之事”,这并非退避,而是把自由意志安放在最能起作用的地方。由此,德性不是偶得的光辉,而是一次次抉择中锻打出的光泽。

有意的行动如何塑德

继而我们看到,德性并非理念,而是轨迹。亚里士多德在《尼各马可伦理学》 (c. 350 BC) 指出德性由习惯养成;斯多葛则补充说,习惯必须由有意的行动点火。马可将“现在该做的事”与“按照自然与理性而行”相连,使每一步都成为品格的刻刀。于是,意志不再是抽象的坚硬,而是能在日常中反复落地的工艺。

逆境中的火炼:帝王与瘟疫

接着看历史的熔炉。安东尼瘟疫席卷帝国 (c. 165–180 CE) 时,奥勒留在军营与城政之间周旋,据《沉思录》记述,他以“履职即为善”的念头自持。战争、疫病与焦虑并未使他逃离职责,反而提供了检验“有意行动”的机会:审案、公粮、慰军,皆是选择。正因此,德性不是在平顺时自证,而是在苦境中由选择一锤一锤敲实。

内在同意与可控之分

在逆流里,关键是学会把内在的“同意”握在手中。爱比克泰德《手册》 (c. 125 CE) 区分可控与不可控:评价、冲动与意向属于我们,天气、名声与结果多半不属于。因此,有意的行动首先是给恰当的判断以同意,再让行动与之对齐。如此,失败不等于败德;只要同意保持端直,德性就在。

从意图到习惯的桥梁

进一步地,如何让坚志不流于口号?心理学提供了过桥法:实施意图。Gollwitzer (1999) 证明“如果—那么”计划能显著提升行动的发生率,例如“如果下班路过公园,那么步行十分钟”。当斯多葛的“按理而行”遇上这种微结构,宏大的德性便被拆解为可重复的微动作,进而沉淀为稳定的性格。

共同体与职责的向度

同时,马可把德性放进共同体。人是“共生的动物”,因此选择不仅关乎自我完善,也关乎公民职责。《沉思录》 (c. 170 CE) 强调与人协作、宽恕与守法;这些并非软弱,而是把意志对准公共善。当行动被公共理性校准,个人的刚健不再是孤勇,而是可持续的秩序力量。

每日检省与当下的回归

最后,德性需要日课来保温。塞内加《致鲁奇利乌斯的信》 (c. 65 CE) 记述夜间自省:回看今日选择,修正明日行动。马可亦在清晨与入夜前写下对心志的叮咛,把宏大理想扎在当下片刻。如此循环往复,坚志不焦灼,行动不漂浮,德性便在每一次有意的起身中,悄然成形。