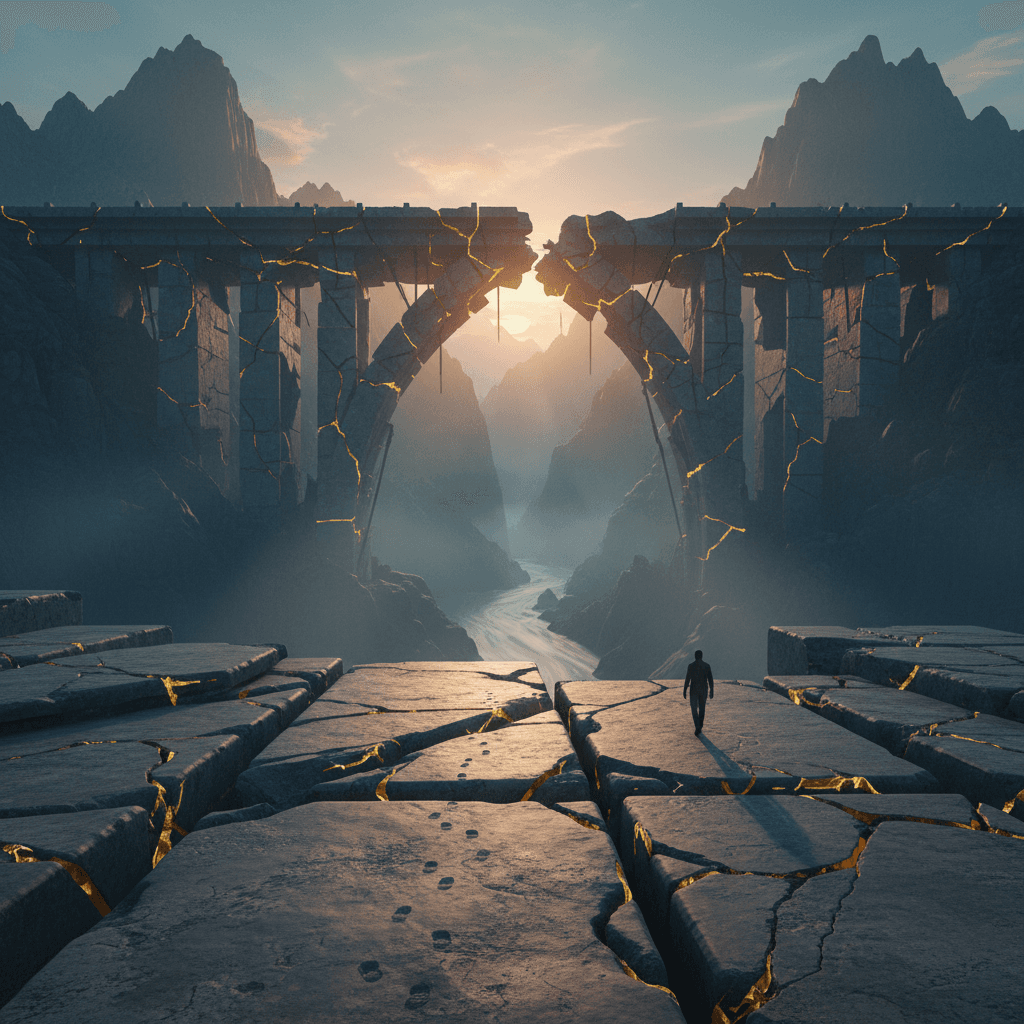

从你的错误中架起桥梁;让它们承载你不断前行的脚步。— 马可·奥勒留

斯多噶的逆向利用

首先,这句箴言把“错误”从需要回避的绊脚石,转化为可以登高的踏脚石,正契合斯多噶学派的要义:善用逆境,化障为道。马可·奥勒留在《沉思录》(c. 170 CE)里反复练习这种心智姿态——不否认挫折,而是把它编入德性的训练计划。他提醒自己:外物难控,唯有判断与行动在我。因此,当我们说“从错误中架起桥梁”,其实是在延续一种古老而务实的修身术。

桥梁隐喻的结构力量

接着,桥梁的隐喻不仅优美,更具工程学的指向:材料并非完美,但通过测量、分配荷载与加固,也能承托通行。错误便是这些“材料”,通过澄清因果、划分责任与建立支撑点,才可能把零散的教训联结为通达的路径。换言之,经验若不被结构化,只会反复坠落;一旦被设计成桥,才具有可重复、可传递的通行价值。

从大脑到习惯的纠错机制

进一步,现代心理与神经科学为“以错为桥”提供了机制图。强化学习理论指出,所谓学习多发生于“预测误差”时刻——期望与结果的落差会触发多巴胺信号,更新策略(Rescorla–Wagner, 1972;Schultz et al., 1997)。这意味着,错得越清楚、反馈越及时,改进就越有效。因此,把错误明晰化、把反馈前置化,便是把桥梁的承重结构做实。

瘟疫与边疆:皇帝的试炼

与此同时,历史也提供了生动注脚。安东尼瘟疫与多线边疆战事(165–180)让马可·奥勒留在军营与行省之间辗转,他在逆境中写下《沉思录》的片段,以自省对治外患。他并非因无错而镇定,而是把每次失算、每个坏消息转化为修身与治军的契机:调整供应、安抚军心、校正判断。此举恰是把失败的石块一一砌入通向秩序的桥面。

从个人到组织的桥梁化

因此,“桥”不只通个人,也通组织。美国陆军的行动后复盘 AAR(1980s)把“发生了什么—为何如此—下次如何改”制度化,使错误成为共享资产而非私密尴尬。丰田的安灯绳实践亦然:鼓励现场即时暴露问题,并立刻追根纠偏,这种透明使错误转化为流程改良的节点。当机制保障了坦诚,桥梁就不再依赖个体勇气,而能长期承重。

成长型心态与自我慈悲

从心态层面,成长型思维把能力视为可塑(Dweck, 2006),而自我慈悲则降低羞耻带来的防御与回避(Neff, 2011)。二者结合,能把“我错了”从身份威胁转为技艺升级的入口。与其苛责自我、逃避检视,不如温和而严格地核对证据、修正模型。如此,桥面既坚固(标准)又富弹性(宽容),更适合长期通行。

可操作的筑桥法

最后,把理念落地为日课:先记录“客观发生与可量化结果”,再复盘“假设何处失效”,接着定义“一项可验证的改动”,随后在“小范围低风险”试行,并安排“下一次验证的时间与指标”。如同在河面一跨一跨铺设梁板,这种节律让改进成为可追踪的连续体。久而久之,错误不再是终点,而是通往更好判断与更稳步行动的必经之桥。