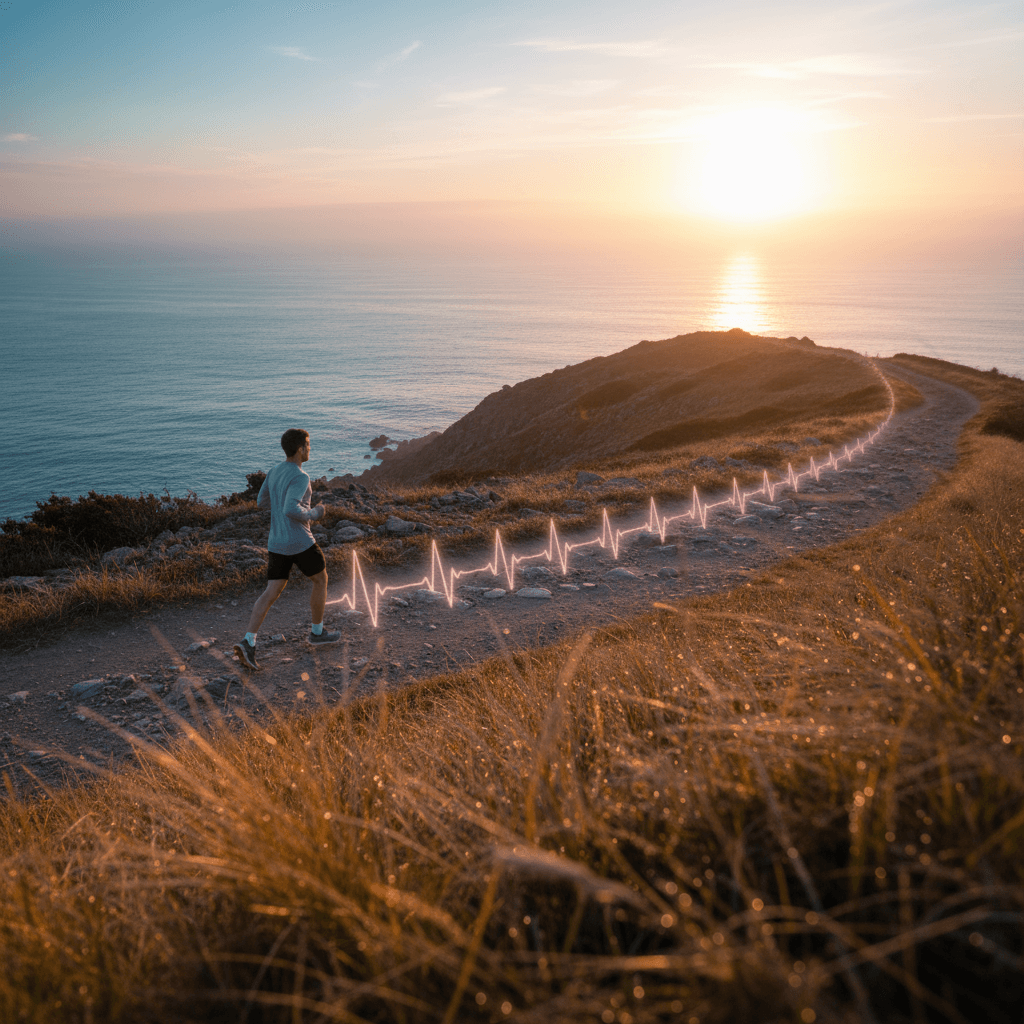

El latido constante que transforma toda una vida

Un único y constante latido de esfuerzo transforma toda una vida. — Helen Keller

La fuerza de un ritmo sencillo

Al escuchar la imagen del “latido”, entendemos que Keller no celebra el esfuerzo desbordado, sino el pulso que no cesa. Un compás estable mueve un barco más lejos que una ráfaga caprichosa de viento. Del mismo modo, el trabajo diario—pequeño pero firme—desplaza lentamente los contornos de una vida. Aunque el progreso parezca imperceptible, la continuidad le otorga dirección y sentido. Así, la constancia no es espectáculo: es ingeniería silenciosa del carácter. Y justo por esa discreción, resulta transformadora; su poder radica en sumar sin ruido lo que, con el tiempo, se vuelve irreversible.

Helen Keller: disciplina que abrió mundos

Desde allí, el propio recorrido de Helen Keller encarna el latido que describe. Con la guía de Anne Sullivan, repitió durante meses ejercicios táctiles y asociaciones hasta que, junto a una bomba de agua, el patrón “w-a-t-e-r” cobró significado. En The Story of My Life (1903), relata cómo esa chispa fue producto de una práctica incansable, no de un instante milagroso. Es importante notar que su avance no dependió de grandes proezas puntuales, sino de sesiones diarias que, encadenadas, forjaron un nuevo lenguaje. Keller demuestra que el esfuerzo constante no solo mejora habilidades: cambia el mapa de lo posible.

Ciencia del esfuerzo sostenido

A continuación, la investigación respalda esa intuición. La neuroplasticidad muestra que la práctica repetida refuerza rutas sinápticas, volviendo más accesibles habilidades antes remotas. Anders Ericsson y Robert Pool, en Peak (2016), describen cómo la práctica deliberada—con retroalimentación y ajuste continuo—esculpe el rendimiento experto. A su vez, Carol Dweck, en Mindset (2006), explica que creer en la capacidad de aprender (mentalidad de crecimiento) impulsa la perseverancia ante el error. Juntas, estas ideas articulan el latido de Keller: repeticiones con propósito remodelan el cerebro y, en consecuencia, el destino. No es magia; es biología al servicio de una voluntad sostenida.

Pequeños hábitos, grandes acumulaciones

Asimismo, en la vida cotidiana, los avances del 1% se acumulan como intereses. James Clear, en Atomic Habits (2018), populariza cómo elecciones diminutas—una página al día, diez minutos de práctica—producen desproporciones con el tiempo. La clave no es la intensidad aislada, sino el sistema que vuelve el avance inevitable. Por ejemplo, quien dedica veinte minutos diarios a un instrumento progresa más, a medio plazo, que quien estudia en rachas esporádicas de dos horas. La suma paciente convierte lo trivial en decisivo; al compás de ese latido, la meta deja de ser lejana y empieza a ser la consecuencia estadística de los días.

Ritmo y recuperación: el descanso como pulso

Por otra parte, un latido saludable alterna tensión y relajación. El rendimiento sostenido exige descanso: el sueño consolida la memoria y fortalece el aprendizaje, como sintetiza Matthew Walker en Why We Sleep (2017). Introducir pausas, variabilidad e intervalos evita el desgaste y preserva la motivación. Así, la constancia no es rigidez, sino un ritmo inteligente que se adapta y se recompone. Cuando el esfuerzo respira, la disciplina se vuelve habitable; y cuando es habitable, perdura.

Propósito que orienta la constancia

Además, el latido necesita una brújula. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido (1946), retomando a Nietzsche, sostiene que “quien tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo”. Un propósito claro convierte la repetición en significado y transforma la rutina en oficio. Al alinear valores y práctica, cada pequeño acto deja de ser un trámite y pasa a ser una afirmación de identidad. Así, el esfuerzo ya no solo acumula horas: acumula sentido.

Herramientas para sostener el pulso

Para que el latido no falle, conviene diseñarlo. Los planes de implementación “si–entonces” (Peter Gollwitzer, 1999) vinculan contexto y acción: “si son las 7, entonces escribo 15 minutos”. Del mismo modo, ajustar el entorno—reducir fricciones, preparar materiales, pactar responsabilidades—convierte la constancia en la opción más fácil. Registrar avances y celebrar hitos minúsculos alimenta la percepción de progreso, que a su vez sostiene la motivación. Así, la voluntad no tiene que pelear cada día: se vuelve una ruta pretrazada.

La transformación silenciosa

Finalmente, la identidad se fragua en la repetición. Como resumió Will Durant su lectura de Aristóteles en The Story of Philosophy (1926): “somos lo que hacemos repetidamente; la excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”. El “único y constante latido” del que habla Keller no promete milagros inmediatos; ofrece, en cambio, una metamorfosis discreta y profunda. Paso a paso, hábito a hábito, ese compás crea una vida que, mirada en retrospectiva, parece obra de un gran impulso, cuando en realidad fue la música paciente de la constancia.