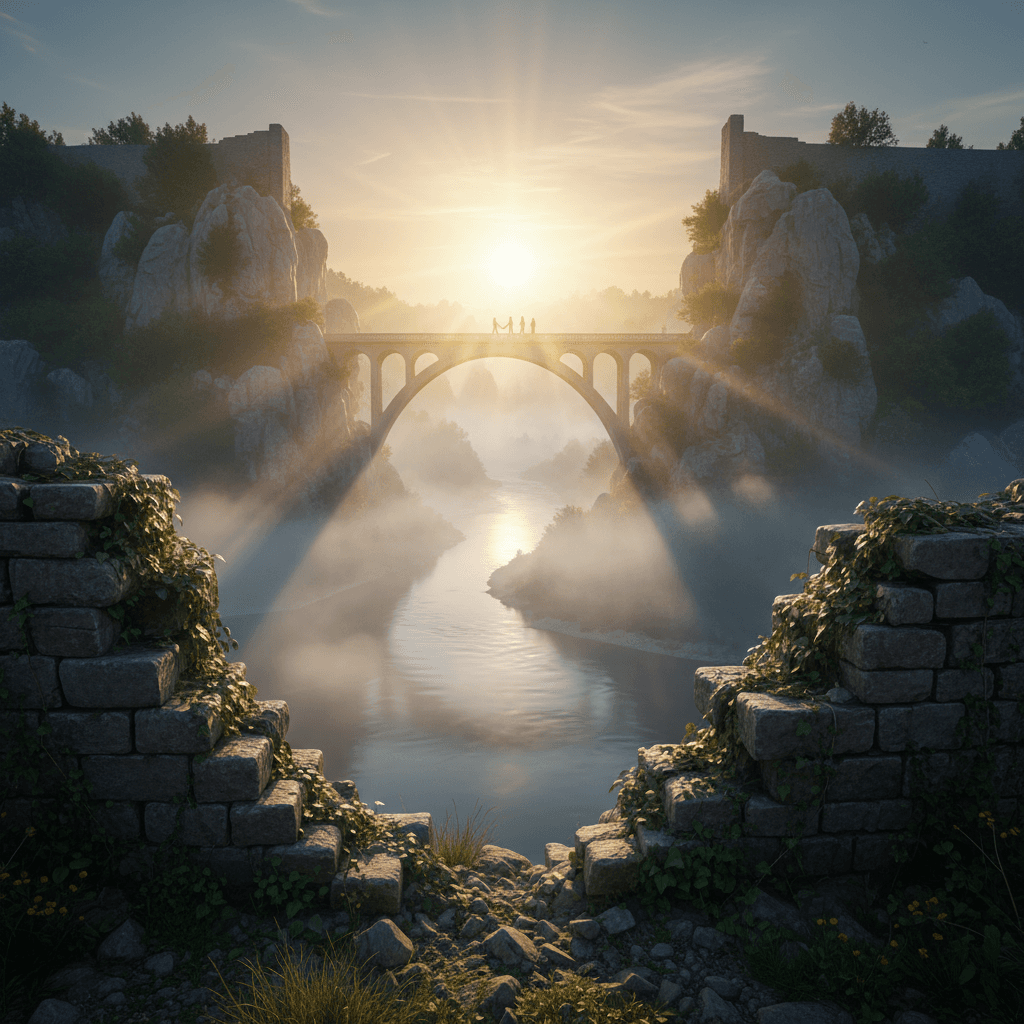

Acciones que tienden puentes, no levantan muros

Construye puentes con tus acciones; los puentes llevan a cada uno de nosotros más lejos de lo que los muros jamás llevarán. — Albert Camus

Del muro al puente: el giro moral

Camus nos invita a reorientar la energía de nuestras acciones: en lugar de fortificar límites, diseñar tránsitos. Los muros prometen seguridad, pero inmovilizan; los puentes, en cambio, convierten la intención en camino y amplían horizontes. Así, la ética deja de ser defensa del yo y se vuelve arquitectura relacional, donde cada decisión añade una viga de confianza. Este giro no niega el cuidado propio; lo integra en una visión más amplia: proteger la dignidad común es, a la larga, la mejor protección individual. Por eso, el criterio de valor ya no es cuánto aísla un acto, sino cuánto conecta.

Solidaridad en acción: la lección de Camus

Desde esa brújula, la solidaridad aparece como puente construido en lo concreto. La peste (1947) de Camus retrata a personajes que, frente al absurdo, eligen cooperar: médicos, vecinos y autoridades traban vínculos que permiten resistir mejor que el encierro solitario. No es un optimismo ingenuo; es una lucidez que reconoce que el dolor compartido se reduce cuando se comparte la carga. Así, la esperanza deja de ser un sentimiento para convertirse en un trabajo: coordinar manos, sincronizar tiempos y abrir pasos allí donde el miedo prefiere clausuras.

Historia viva: muros que caen, puentes que perduran

Asimismo, la historia confirma la metáfora. La caída del Muro de Berlín (1989) mostró que los cierres políticos agotan su propia legitimidad, mientras que iniciativas de enlace, como el Plan Marshall (1948) o el programa Erasmus (1987), crearon circulación de bienes, ideas y afectos. Los resultados fueron más que económicos: se expandió la imaginación cívica de lo posible. De este modo, la prosperidad y la paz se revelan menos como barreras inviolables y más como estructuras colaborativas que se mantienen porque muchos, a diario, las recorren y las reparan.

Capital social: del vínculo cerrado al puente abierto

En paralelo, la investigación social distingue entre lazos que refuerzan lo similar y puentes que conectan lo distinto. Robert Putnam, Bowling Alone (2000), muestra que el “capital social de puente” incrementa la innovación y la resiliencia al unir grupos heterogéneos. Allí donde el apego exclusivo se vuelve trinchera, el puente fomenta aprendizaje recíproco y movilidad. No se trata de diluir identidades, sino de tramar interdependencias que multiplican oportunidades. Así, la cooperación deja de ser un gesto altruista aislado para volverse un activo compartido que rinde frutos a todos.

Diálogo como ingeniería cívica

De modo complementario, el diálogo público funciona como una obra civil que sostiene la convivencia. Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa (1981), propone que la comprensión se construye cuando los actores argumentan con razones compartibles, en condiciones de igualdad. Esa práctica convierte el desacuerdo en puente: una tensión que, bien canalizada, aproxima posiciones. La clave es reemplazar la muralla de la certeza por la barandilla de la curiosidad: escuchar para entender antes que para vencer, y así habilitar travesías que ninguna voz, por sí sola, podría inaugurar.

El oficio de tender puentes: hábitos y rumbo

Finalmente, los puentes se sostienen con hábitos: promesas pequeñas cumplidas, reconocimiento explícito, transparencia en el conflicto y rituales de cooperación (proyectos comunes, metas medibles, devolución honesta). Herramientas simples—preguntar primero, resumir lo escuchado, buscar el interés compartido—son vigas discretas que resisten tempestades. Con el tiempo, estas prácticas generan reputación de confiabilidad, y la confianza, a su vez, abre rutas nuevas. Así, la sentencia cobra cuerpo: construir puentes con nuestras acciones nos lleva más lejos porque convierte cada encuentro en infraestructura para el siguiente.